導入企業の声

-

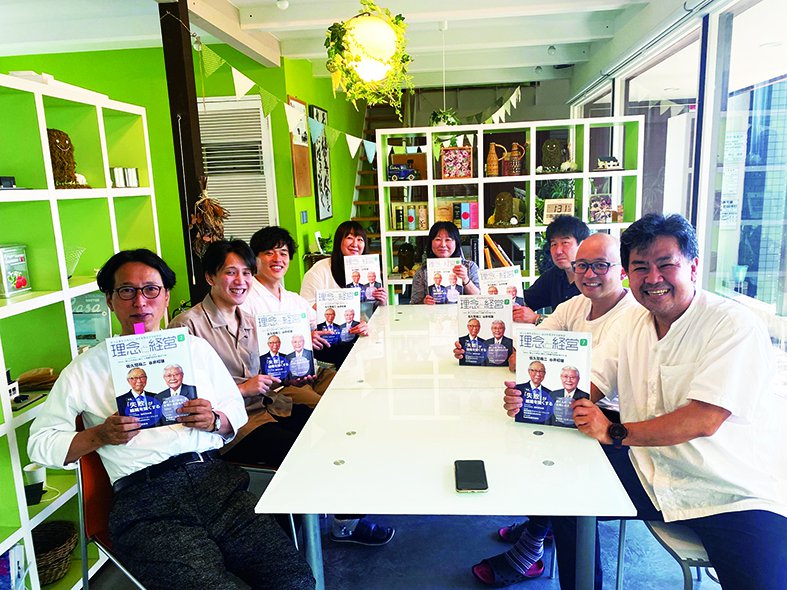

コーチング方式で 緊張感とユーモア醸成

株式会社アクシエイズム

小林三希子私たちは、「マイホームで資産作り応援」というコンセプトで、中古住宅のリノベーション企画施工を行っています。創業二〇期目となり、ようやく理念が浸透し始めて、幹部、現場やお取引業者さんが一体となって、共に学ぶ会を開催できる状況になりました。

現在は月に一度、土曜日夕方にお弁当を食べながら行っています。意識しているのは、全員が経営者意識や顧客目線や現場意識を持つことで、チーム力を最大化できる! という思いで、設問にあたることです。

コーディネーターは、持ち回りで行い、新鮮な雰囲気です。先日は、記事をもとに、ボードや木材をフル活用する方法について意見交換しました。「廃材利用でファブリック作りはどうか?」「ゴミが減ればコスト削減になり、顧客満足もUPするのでは?」など、いろいろな意見が飛び交い、現場の問題解決に繋がっています。

共に学ぶ会のディスカッションは、徳目朝礼同様に、グループコーチング方式で行うと、心地よい緊張感と、ほどよいユーモア溢れる雰囲気が醸し出されます。楽しさの中でも本気の問題解決や生産性向上への意見交換なども活発で、成果に繋がるチーム作りにとても役立っています。

先日は創業二〇周年記念のお祝いもしていただきました。普段はお誕生日のお祝いなども行い、思いやり溢れる会となっています。

-

設問を通して考えを深掘りし 自分自身と向き合う

株式会社CASA

西山相在弊社は京都市内にて、二軒のスペイン料理店を運営しています。社員・アルバイトを合わせて二五名が勤務しております。お客様の最高に幸せな瞬間にこだわり、料理・空間・サービスに「安心感」を添える事業を行っております。

勉強会を始めた頃は、やらされ感で取り組んでいた社員もいましたが、あきらめずに数年継続。現在では毎月設問表から一つ選んで各自発表、気楽な雰囲気でディスカッションしております。以下は入社当初から勉強会に参加している社員の声です。

「日々いろいろなことを考えてはいますが、頭の中で終わることが多く、その都度文章にすることはほとんどありません。しかし、設問を通して自分の意見などを文字に起こすことで、更にその考えについて深掘りし、自分自身と向き合うことができます。設問を取り組むことの良いところだと思います。

長引くコロナ禍の中、会社の存続のために皆さんさまざまな取り組みをされております。私たちも生き残れるように従業員一同、力と知恵を合わせて乗り切りたいです」

『理念と経営』の勉強会は社員の成長に欠かせない取り組みです。

-

ディスカッション形式が 新たな発想を生み出す

株式会社エコ損保

佐々木和彦織田信長の居城であった安土城跡がある滋賀県近江八幡市で保険代理店を経営しております。弊社は創業一三年目で社員数は一四名の会社です。

共に学ぶ会は、二〇一八年四月二四日に一〇名で始めました。過去の記録を読み返してみると「みんなから承認を得られてモチベーションアップにつながった」という肯定的な意見がある一方、「毎回、本を読んで設問に答えるのがちょっと億劫です」という意見もありました。

最初は、とにかくまず学ぶ会をやってみようという状態でした。そこから一年後には経営理念の浸透と社風の向上を目指す「理念委員会」が共に学ぶ会の運営を始めました。委員会でどの題材にするのか、どんな設問にするのか、などを事前に考えています。最近は六〇分の開催時間の間に二つの題材について、素晴らしいと感じたことと自社や自分で実践できることを中心に話し合っています。

ディスカッション形式にすることで一人の意見から別の人の「さらにこうしたほうがいいのでは」「こんなことしたら面白いかも」などの意見に繋がります。

新たな発想が生まれる場となり、素晴らしいと感じています。今後も続けていきます。

-

毎回の課題や企業事例を通して お互いを承認し合う社風を育む

株式会社現代設計事務所

奥村忠司弊社は岐阜県大垣市で一般建築物の設計監理と住宅の設計施工、また起業支援と空き家のマッチングを主な事業としています。

社内コミュニケーションの活性化と、全国の素晴らしい企業事例に触れる中で社員さん一人ひとりの経営者意識を育み、全員経営の会社にしたいという思いから、勉強会を導入いたしました。

共に学ぶ会は、毎回課題ページを担当の社員さんがあらかじめ抜粋します。その課題ページについて思ったことや自社の課題、改善点などを社員一人ひとりが考えます。その後、それぞれが発表をし、他の社員さんがフィードバックをするという方式で進めています。

最近では、各企業様の事例に触れる中で、自社へどのように落とし込んでいくか、具体的な意見が出るようになりました。また、それを実際の業務に反映することもできており、非常に有意義なコミュニケーションの時間となっています。

お互いの考えをより知る中で、お互いを承認し合う社風を育んでいきたいと思います。

-

社員が価値観を共有し、 働く意味や気づきを得る

株式会社 Smile Carz

森川 完当社の設立は八年前の二〇一三年八月。自動車販売店として、代表と整備士二名だけのスタートでした。

「地域の方に安心で安全なサービスを安価で提供する」というスタイルが受け入れられたのか、認知度も少しずつ上がってきました。おかげさまで従業員の数も増えてきて、するとやはり社員同士が価値観を共有する場が必要となってきます。共に学ぶ会の実施は、必然だったといえます。

「いろいろな企業の苦労話に接し、自身の苦労はまだまだだと思う。学ぶ会に参加するたびに、自分の中に粘り強さが生まれていくのを感じる」「ただ働くだけでなく、どうして働くのか、意味を見いだすようになった」「日々の仕事に追われる中で、貴重な社員同士のコミュニケーションの場となった」など。

各社員、得ているものはさまざまですが、皆一様に期待感を胸に学ぶ会に参加しています。当社のさらなる成長のため、学ぶ会をフルに活用し、社員全員が気づきの力と経営者の視点を持ちたいと思います。

-

社長のメッセージから 広い視野で業務を見つめ直す

株式会社りんけい

古川和美私たちは、障がい者の就労支援を行っております。現在、設立九年目を迎え、約三五名の方にご利用いただいております。

作業や他者とのコミュニケーションによって肉体的にも精神的にも疲弊してしまう利用者様を丁寧に見守り、自宅以外の安心できる場として過ごしていただけるよう、日々の体調や精神面を見極めてサポートを行うのが、私たちの仕事です。

利用者様を支えながら、利用者様に前を向いていただくことを目的としているため、利益だけを追求していくことが難しい職業ですが、もちろん利益も生み出さなくては成り立ちません。

私たちは「理念と経営」を毎月購読し、勉強会を行って社長へ設問表を提出しています。社長から一つひとつにメッセージをいただく中で、利用者様の支援にのみ重点を置いて考えるのではなく、さまざまな角度から業務を見通していく姿勢を持ち続けることが必要だと感じられるようになりました。

これからも職員間での思考の共有を行い、会社の発展のために日々学びを得ていきます。

-

共に働く仲間の仕事観を知る „成長"に欠かせない勉強会

G.B.H.hair合同会社

越路 公美弊社は、美容室、トリミングサロン、まつ毛サロン、セルフエステの四事業からなる、栃木県大田原市にある会社です。

弊社では“MORE GROWTH MORE BEAUTIFUL MORE HAPPY”を経営理念としています。“より成長・より美しく・より幸せに”、自分たちが日々成長することでお客様をより美しくすることができて、それがお互いの幸せに繋がる―という想いが込められています。

勉強会を始めた頃は、今思うと、代表からやって欲しいと言われたからやっているだけだったように思います。発表に対する質問も浮かばず、逆に質問されると困る、冊子をきちんと読んでいないなど、勉強会の意味を見いだせずにいました。

しかし次第に自分の仕事に対するこだわりが明確になっていき、仕事の意味を感じられるようになると、共に働く仲間の仕事観を知ることができる素晴らしい場だと思うようになりました。

今では、経営理念にある“成長”に欠かせない勉強会になっています。

-

雰囲気の良いディスカッションと 社員の意欲に目頭が熱くなる

ゆたか建設株式会社

安食 保私たちは、埼玉県南西部を産地とする「西川材」の杉と檜をふんだんに使い、自然素材にこだわった家づくりをしている小さな工務店です。

六月の勉強会では、三位一体論についてディスカッションしました。大ヒット映画「鬼滅の刃」をテーマに、二〇代の社員たちがどんなことを感じているのか、とても興味が湧いて、楽しみにしておりました。三カ月前から、試験的に代表と私(専務)抜きで、社員の大工さんとパートさん、計七名でやってもらっていますが、隣の部屋から大きな拍手と時折笑い声が聞こえてきて、とても良い雰囲気でやってくれているなぁと感じておりました。

提出された設問表を読んでみると、みな「自己成長したい!」「もっと力を付けて社会に貢献したい!」ということが書かれていて、目頭が熱くなりました。代表と私も、こんな社員と共に日々、学び続けられる環境に感謝しかありません。

鬼殺隊のように、代表と私が前を走る「柱」となって、社員を守り続けます!

-

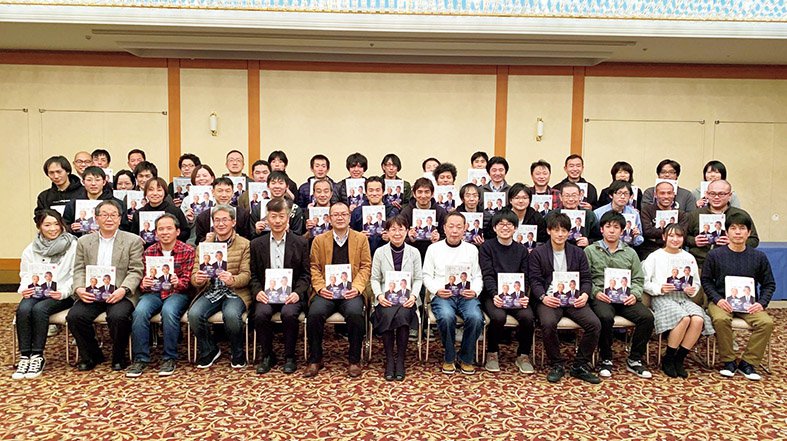

発表の場を設けることで 人間力により磨きをかける

株式会社土橋製作所

柴田喜久男当社は、桃畑に囲まれた山梨県笛吹市八代町にあり、今年創業七〇周年を迎えました。

事業内容は、半導体製造装置関連の金属切削加工および各種産業生産設備の設計・製作で、お客様の「安心と笑顔」をコンセプトに一〇〇年企業を目指しています。

共に学ぶ会は、一一年前に五名でスタートして現在では五六名となりました。毎月一〇グループに分かれて全員が交代でリーダーとなり、ディスカッションの後、各リーダーが内容を発表、後日報告書にまとめています。

広い視野での考え方や働く姿勢など、この会で多くの気づきや学びを得て、明るく楽しく人間力を高めています。特に発表の場があることで、相手の意見を素直に聴く力、内容をまとめる力、発表力が磨かれるなど大きな財産となっています。

コロナ禍でメンバーとの食事会など交流の場が設けられませんが、お客様や地域の中でお役に立てる人財となれるよう、共に学ぶ交流をこれからも進めてまいります。

-

設問表に書かれたみんなの 意見や考えを経営の参考に

税理士法人すずらん総合マネジメント

山谷謙太私は札幌で税理士事務所を経営しております。

共に学ぶ会は二〇一六年八月号からスタートしました。当時は七名でしたが、現在は一四名と増えてきたため、二グループに分けて毎月一時間開催しております。

代表である私は、共に学ぶ会には参加せず、設問表を提出してもらい、そこに記載されていることに対して、私の考え、意見、感想などを赤ペンで記載してみんなに渡しています。

記載されている内容は、みんなの意見や考え、時には不満もあり、大変参考になっています。実際に、記載されている内容から研修内容を変更したり業務に落とし込みをしたりすることもあります。また、事務所旅行を兼ねた研修を行った時に知り合った鹿児島の介護事業者さんの会社に行き、そちらの「介護について語る会」に参加させてもらったこともありました。

共に学ぶ会の参加メンバーを見ていると楽しそうにディスカッションしていますので、今後も継続して学びに繋げていきたいと思っています。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)