『理念と経営』WEB記事

企業事例研究1

2025年8月号

業界の新たな扉を開く繊維メーカーの挑戦

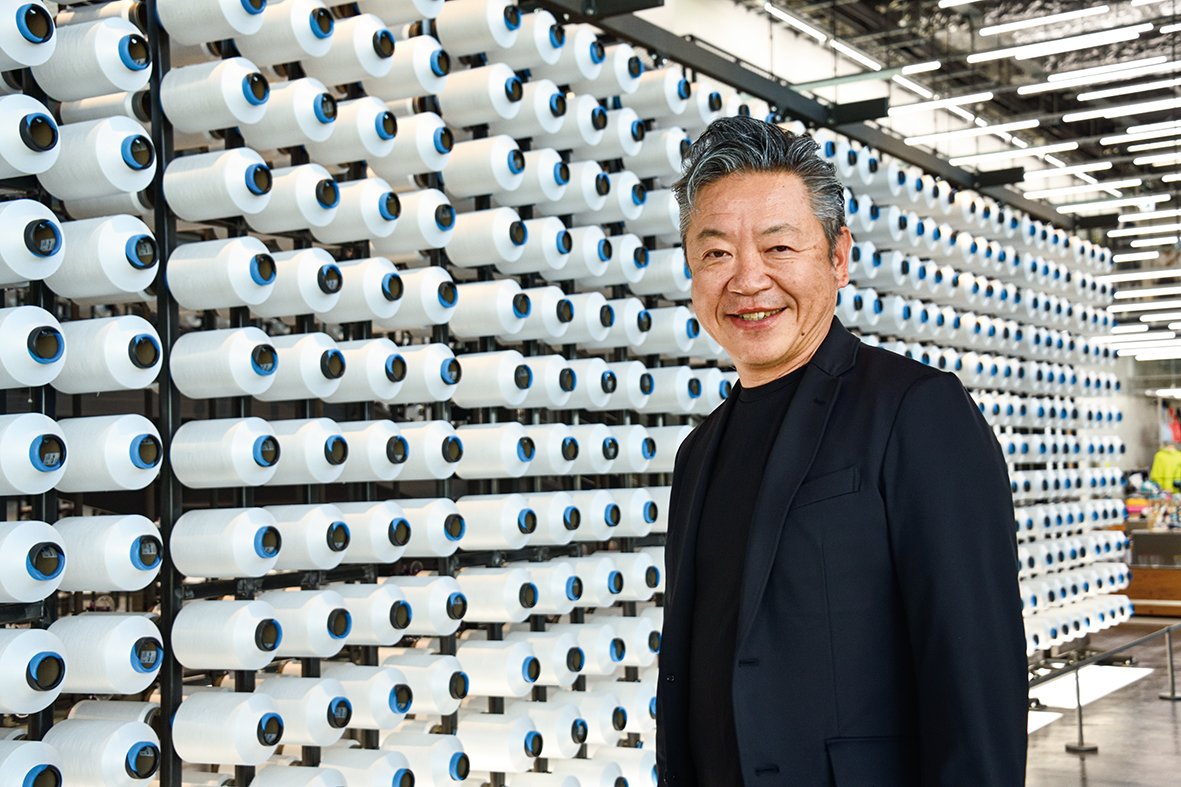

カジグループ 代表取締役社長 梶 政隆 氏

北陸地域は国内有数の繊維産地だ。その発信拠点がこの春、オープンした。そこに至る道のりとこの施設に託す思いをカジグループ(石川県金沢市)の梶社長に聞いた。

時間をかけてグループを一体化

カジグループのルーツは、1934(昭和9)年に、現社長・梶政隆さんの祖父が石川県かほく市で創業した㈱梶製作所である。

梶製作所は繊維関連の機械を製造する会社で、その後、次々と繊維に関係する会社を設立していった。織物のカジレーネ㈱、糸加工のカジナイロン㈱、編み物のカジニット㈱などである。

繊維産業といえば分業というイメージがあるが、カジグループでは糸づくりから、織り、あるいは編んで布地にするまで一気通貫で行うことができる。そうしたグループとしての“連携”をつくりあげた立役者が、3代目の梶さんだ。

― 家に戻られたのが1997(平成9)年だと聞いています。

梶 大阪の繊維関連商社に6年いて、戻ってきました。

― その頃の会社はどんな様子だったのでしょう?

梶 父がすべての会社の社長だったのですが、各社が個社として独立していました。

―グループとしてはまとまっていなかったわけですか?

梶 そうです。社員同士のコミュニケーションも、行き来もありませんでした。横のつながりがなくても、やっていけていたんです。大手からの委託生産でしたけど、カジナイロンはパンティストッキング、カジレーネはプリンターのインクリボンといった感じで、それぞれの会社が単独で商売が成り立っていました。

僕はそんな様子を見ていて、こういうことはいつまでも続かないだろうなと思っていました。各社は、それぞれ強みを持っているんです。それを生かして共同開発をすれば新たな可能性が生まれるのに、なんて考えたりしていました。

―それでグルーブ化を?

梶 もう一つは、中国から品質のいい繊維が安く入ってきて、どんどんマーケットを取られていたことです。それに対抗するには、まねされにくいブラックボックス型の開発をしなければいけないと思いました。帰ってきた翌年に、僕は各社の専務になったのですが、その時に開発力を強くしていこうと各社の開発部を増員して、毎月、全社横断で開発会議をやり始めました。力を入れたのは糸の開発です。

―繊維産業は糸がすべての礎だということですね。

梶 糸が一番大事なんです。まねの難しい面白い糸を作るには、カジナイロンが軸になり、梶製作所の力を借りて独自の機械を造る。その糸をカジレーネやカジニットの技術でテキスタイル(布)にしていく。各社の強みが掛け合わさることでブラックボックス化し、さらにまねできにくくなります。そういうものづくりをしていこうと考えたのです。

マーケットに喜んでもらえる商材、より柔らかく、よりストレッチが利き、より強くという機能を高めることも考えていきました。

―糸はナイロンですか?

梶 はい。合成繊維の中でナイロンが一番強くて風合いもあって高級感があるんです。1、2年たった頃から、世界のブランドさんに「梶さんのストレッチ織物は世界一だ」と言われ始めました。薄くて軽く、柔らかく美しい、と。

―そういう中でグループの一体感も生まれていったのですか。

梶 まずは開発に関わる人間たちから始まり、営業がそこに加わってという感じです。そのうちに年1回の全員参加の「社員大会」をやるようになりました。時間はかかりましたけど、いまではカジグループ一丸となって開発に取り組んでいます。

生地の良さを発信するための自社ブランド

北陸はナイロンやポリエステルなど合成繊維の一大産地である。日本の85%を超える合成繊維が北陸3県で生産されている。

「加賀絹の伝統がある石川県は、ナイロン織物の日本一の産地なんです」と、梶さんは言う。

絹は非常に細い糸で、その天敵は静電気なのだそうだ。静電気が起こると、製織時に糸が扱いにくくなる。絹の代替として生まれたナイロンも同じで、そのため静電気が起きにくい石川の湿潤な気候が適しているという。

糸は細ければ細いほど切れやすい。「どうせなら難しいものに挑戦しよう」とカジグループでは、髪の毛の3分の1ほどの極細糸の加工技術を持つまでになった。

『理念と経営』公式YouTubeにてインタビュー動画を公開!

(画像のクリックをお願いいたします ※毎月20日公開!)

取材・文 中之町 新

撮影 松村昌治

本記事は、月刊『理念と経営』2025年8月号「企業事例研究1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)