『理念と経営』WEB記事

特集

2025年6月号

今日からでも、破壊的イノベーターを目指そう

関西学院大学 経営戦略研究科 教授 玉田俊平太 氏

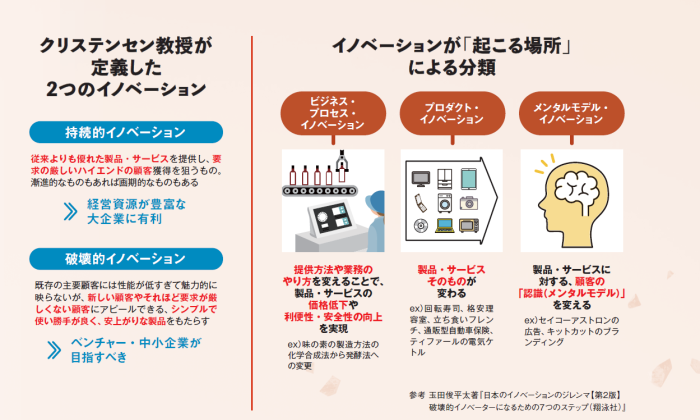

「中小企業こそ、破壊的イノベーションを」――『イノベーションのジレンマ』で知られるクリステンセン教授に師事した玉田教授はそう語る。中小企業が業界の常識を覆し、大企業に対抗するための生存戦略とは。

イノベーションはローエンド型でいい

破壊的イノベーションというと、とてつもなく性能が上がったり、画期的なものが生まれたりしないといけない、と考えている人は少なくありません。

しかし、必ずしもそうではないんです。例えば、多くの大企業がハイエンド商品を目指しますが、実は〝そこそこ品質〞で〝そこそこ価格〞の場所が空いていたりする。そこを狙ってローエンド型の破壊を起こすのが、破壊的イノベーションなんです。回転寿司、格安理容室、立ち食いフレンチ、通販型自動車保険などもそうですが、近年では湯沸かし機能のみに振り切ったティファールの電気ケトルがわかりやすい例でしょう。

日本の5400万世帯のうち、3割はすでに1人世帯で、ほか2割は夫婦のみの世帯。お茶を飲んだり、カップラーメンを作ったりするだけなら、大きなポットで保温しておくより、素早くお湯が沸いたほうがいい――。

まさか湯沸かしポットで破壊的なイノベーションが起こるなんて、誰も思っていなかったでしょう。ところが、実はマーケットは大きく変化していた。そのことを見極めれば、ローエンド型でも戦えるんです。

また、プロダクトやビジネス・プロセスだけでなく、メンタルモデルのイノベーションもあります。同じ商品でも、消費したときに感じられる〝内面的価値〞を変えていく。

セイコーアストロンの広告に大谷翔平を使う、というキャラクター戦略はわかりやすい例です。ネスレがキットカットを「きっと勝つ」に引っかけて受験生を応援するチョコレートにしてしまったのもそう。

産地全体で地域ブランドを作った今治タオルのような例もあります。地域のタオル屋さんがみんな同じブランドタグをつけて統一的なマーケティングをすることで、他の産地と差別化を図れた。

特に中小企業の場合は、顧客の認知が十分でない商品やサービスがたくさんあります。メンタルモデルのイノベーションに挑む価値は十分にあると思います。

取材・文 上阪 徹

本記事は、月刊『理念と経営』2025年6月号「特集」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)