『理念と経営』WEB記事

人とこの世界

2024年 11月号

作品さえ守られれば、戦没画学生の命は消えない

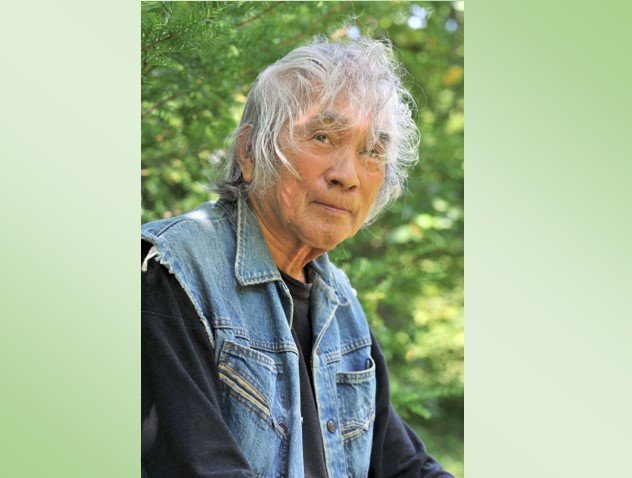

無言館 館主・作家 窪島誠一郎 氏

戦没画学生慰霊美術館「無言館」(長野県上田市)が創設から四半世紀を超えた今、館主である窪島さんが、特に若い人に対して伝えたい、遺したいメッセージ――。

小誌の長期連載「一枚の繪」の筆者である窪島誠一郎さんと無言館に、今年6月、新しい動きがあった。無言館の運営を学校法人立命館がバックアップすることと同時に、共同館主に文筆家の内田也哉子さんが就任することが決まったのである。

「美女と野獣のコンビが出発することになったんですが、いい相棒を得たし、いい組織を得たと思っています。ぼく自身、この美術館、将来どうなるんだろうという不安をずっと抱いてきていましたから」

窪島さんは、そう話す。20年ほど前から無言館は立命館大学の国際平和ミュージアムの中に「無言館/京都館いのちの画室(アトリエ)」という分館を設立している。

「立命館もあの戦争のときに3600人の若者を戦地に送り出した辛い経験を持っている学校です。アトリエは無言館の10分の1もないスペースですが、関西の方々にも戦没画学生の絵を見てもらう場になっています。

分館開設以来、立命館の森島朋三理事長との交流が生まれ、74歳のとき窪島さんがくも膜下出血で倒れてからは無言館の支援に心を砕いてくれていた。

今回のバックアップの話を進めているなかでも、森島さんから無言館を次につないでいくには若い世代の誰かに共同館主の就任を依頼したほうがいい、という提案があったそうだ。そのときすぐに内田さんが頭に浮かんだ、と言う。

「ぼくは(俳優の) 樹木希林さんと親しかったものですから、彼女に大変おおらかな、透明感のある素敵な娘さんがいることを話したんです。すると『それはいい』となりました」

内田さんも何日かの熟慮の後、承諾してくれた。

無言館では毎年、ゲストを招いて成人式を行っている。樹木さんにも出席してもらい、亡くなった後には内田さんにもきてもらっていた。彼女は、母がなぜこの美術館に深い関心を注いできたのかを理解してくれているのだった。

「無言館の存在を若い人に伝えていくということは至上命令です。ぼくの声は届きにくいけど、彼女の声なら届くと思っています」

明年、日本は戦後80年を迎える。共同代表の就任は、じつに時を得た決断だったといえる。

自分の手で画学生の絵を集めよう

窪島さんは1941(昭和16)年生まれである。生後、東京・明大前で靴屋を営む窪島夫妻にもらわれた。高校を卒業して仕事を転々とし、明大前でスナックを営むようになる。

「ぼくは戦後の経済成長の中で、運よく水商売で一稼ぎできた男なんです」

その頃から、夭折画家の小さなデッサン画を集めるようになった。そして、それらのコレクションを展示する「信濃デッサン館」という小さな美術館を信州上田につくった。

「昭和54(1979)年、36歳くらいだったと思いますが、ぼくは別れた実親と再会するんです。それが自分も日頃から親しんできた作家の水上勉さんだったということを知って、恥ずかしいほど有頂天になりました。昔から詩を書いたり、絵を描いたりしてきたのは、こういう人の子だったからなのかな、と」

しかし、それでも窪島姓を名乗り続けている。自分の父母は小さな靴屋を切り盛りしていた2人だと思っているからである。

文 鳥飼新市

撮影 伊藤千晴

取材 編集部

本記事は、月刊『理念と経営』2024年 11月号「人とこの世界」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)