『理念と経営』WEB記事

編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」

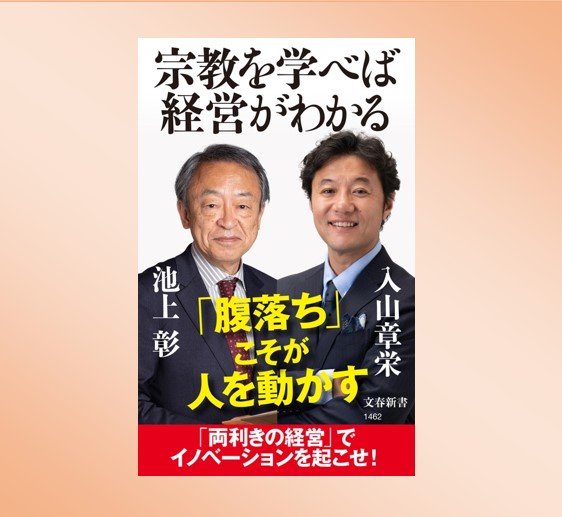

第106回/『宗教を学べば経営がわかる』

「水と油」の宗教と経営を、あえて結びつける

池上彰氏と言えば、1973年にNHK記者となったことを皮切りに、現在まで半世紀余にわたって活躍してきたベテラン・ジャーナリストです。テレビ等でもおなじみで、ベストセラーを連発する、当代きっての人気ジャーナリストと言えるでしょう。

その池上氏と、経営学者として幅広く活躍する入山章栄氏(早稲田大学ビジネススクール教授)の初の対談集が、今回取り上げる『宗教を学べば経営がわかる』です。

対談集とはいえ、全6章の各章には入山氏が執筆した長文の解説が入っています。つまり、池上氏より入山氏のウェートが大きい本なのです。

『宗教を学べば経営がわかる』――意表をついて目を引く、面白い書名と言えます。

一般的には、宗教と経営はストレートに結びつきにくいでしょう。

宗教法人が税制上優遇されているのも、宗教活動は営利を目的とせず、公益性があるからに他なりません(ただし、宗教法人でも収益事業には課税される)。営利事業である企業とは、根本的に相容れない存在のように思えます。

一見「水と油」の宗教と経営を、あえて結びつけたテーマ設定が、本書の肝と言えるでしょう。

実は、宗教と経営を結びつけて考えるユニークな視点は、入山氏がかねてより持っていたものでした。

入山氏には、『理念と経営』の巻頭対談などにしばしばご登場いただいています。そして、2022年12月号の出雲充氏(株式会社ユーグレナ社長)との巻頭対談でも、次のように、ユーグレナを宗教になぞらえて肯定的に語っていました。

《ユーグレナという会社はある意味で宗教に近くて、出雲さんは教祖に近いと僕は感じています。宗教にネガティブなイメージを抱く人も多いでしょうが、ユーグレナは“よい宗教”です。出雲さんの信念と理想に共感するフォロワーたちが、社員として集っている》

このような、「優れた企業には宗教に近い面がある」という見方は、入山氏の年来の持論なのです。

そして、対談相手の池上氏は宗教にも造詣が深い方。その池上氏と語り合うことで、入山氏が持論をさらに深堀りし、全面展開した1冊と言えるでしょう。

強い企業には宗教的側面がある

かつてのオウム真理教事件のように、宗教団体が反社会的な事件を起こした例もあるため、日本では一般に宗教のイメージが悪く、「宗教に似ている」という言い方には注意が必要でしょう。

ただし、本書で語られるのは、あくまでも宗教のよい面です。

宗教のよい面と強い企業は、どんな点が似ているのでしょう? 入山氏は、本書の「まえがき」に当たるページで、次のように説明しています。

《宗教とは根源的に「何か(超自然的なもの)を信じている人たちが集まり、共に行動する行為・組織のこと」と言える。よく考えれば、これは現代の「理想的な民間企業」そのものである。(中略)

そもそも理想的な民間企業とは「同じ経営理念・パーパスを信じている人たちが集まり、共に行動する」組織なのだ。この意味で、民間企業と宗教に本質的な差はほとんどない。実際、私の知る優れた企業には、「入山さん、外ではこういう言い方はできないけど、ウチの会社は宗教みたいなものなんだよ」と、笑いながら語る経営者が実に多い》

両者が似ているからこそ、経営学の理論を用いて宗教を分析したり、宗教的観点から企業を分析したりすることも可能なのです。

《宗教と経営をつなぐ橋渡しとなり、宗教のメカニズムに明快な説明を与える道具として、経営理論が使えるということだ。なぜなら、経営学とはつまるところ、「人と組織が何をどう考え、どう行動するか」を社会科学的に突き詰めた学問に他ならないからだ。会社とは結局は人でできており、人の考え、信念、行動で動いている。これは宗教も同じなのだから、経営理論の視点は宗教のメカニズムの説明にうってつけなのだ》

この言葉のとおり、本書は、国内外の優れた企業を宗教的観点から読み解き、キリスト教やイスラム教などの宗教を経営学的観点から読み解くという、双方向的アプローチがなされています。

入山氏によれば、《世界を見渡しても、宗教に着目した経営学の研究はほぼ皆無》とのこと。つまり本書は、世界でほぼ初めて宗教的観点から経営学を用いた先駆的試みなのです。

今後、入山氏が主導して、宗教社会学ならぬ「宗教経営学」ともいうべき学問分野が生まれるかもしれません。本書は、その出発点とも言えます。

風変わりな宗教入門としても有益

《本書は宗教に対して、私の専門である経営学の視点を使うことで、画期的かつわかりやすい説明を試みている。したがってビジネスパーソンだけでなく、一般教養として宗教を理解したい方にも、本書は「ああ、宗教はそう考えればいいのか!」という視点を提示する入門書ともなるだろう》

入山氏がこのように言うとおり、本書は風変わりな経営書であると同時に、風変わりな宗教入門書でもあります。宗教入門のたぐいは世にたくさんありますが、経営学的観点からの入門書はおそらく本書が初でしょう。

たとえば、キリスト教におけるカトリックとプロテスタントの違いが、経営学的視点から語られます。そして、企業は「カトリック型」と「プロテスタント型」に大別できるのではないかという着想が語られ、ホンダは「プロテスタント型」、トヨタは「カトリック型」だと指摘されています。

そのようなアナロジー(類推)を随所で用いることで、本書は宗教に疎いビジネスパーソンが読んでも、宗教や宗教史について理解が深まる内容になっているのです。

宗教も企業も「センスメイキング(腹落ち)」が重要

一方、本書は宗教という“補助線”を引くことによって、最先端の経営理論を学びやすくした経営書でもあります。

たとえば、何度も言及されるのが、カール・ワイクが1980年代に提唱した「センスメイキング理論」です。

《本書を通じて最重要の経営理論が、「センスメイキング理論」(sensemaking)である。日本企業の経営課題を考える上で、不可欠の理論だ。後述するように、宗教の役割もセンスメイキング理論でかなりの部分が説明できる》

《センスメイキング理論は、「腹落ち」の理論といえる。センスメイクには「腹落ち」という意味がある。センスメイキング理論の経営実務への含意は、「変化の激しい時代に、腹落ちの弱い企業は生き残れない」ということだ。人は腹落ちをしてこそ初めて本気で行動するし、それが組織を動かす最大の原動力になるからだ》

《センスメイキング理論によると、大事なのは目先の正確性(accuracy)以上に、みなが自社の存在意義や未来への解釈を揃えて腹落ちすること、すなわち納得性(plausibility) なのだ》

宗教においては、信徒たちがセンスメイクする対象は教義であり、教祖の教えです。一方、企業において社員たちがセンスメイクする対象は企業が掲げた理念であり、創業者や経営者の経営哲学です。

対象が異なるだけで、センスメイキング(腹落ち)が最重要だという点は、宗教も企業も同じなのです。

信徒たちが教義や教祖を心から信じて行動するからこそ、その宗教は大きな力を持ち、社会に広がっていきます。企業も、理念に社員たちが腹落ちして行動するからこそ、業績も上がり、繁栄していくのです。

逆に、立派な理念を掲げていても、社員たちがそれに腹落ちせず、単なるお飾りになっていたら、何の意味もありません。

そのような共通項があるからこそ、経営者が宗教史に学ぶべきことも多いのです。

キリスト教やイスラム教が、どのような道筋を辿って世界宗教になったのか? それを学ぶことで、企業がいかに理念を浸透させ、組織を強化していくかの示唆が得られるでしょう。

たとえば、経営危機に陥ったソニーを、2012年に社長に就任した平井一夫氏がどのように再建していったのかが紹介されています。

《平井一夫氏が社長に就任すると、彼は「ソニーは感動(KANDO)の会社である」と理念を定めた。私が平井氏から直接うかがったことだが、同氏は朝起きたらKANDO、ご飯を食べたらKANDO、風呂に入ってもKANDOというくらい、まず自分自身にKANDOを言い聞かせたという。そして、世界中どこへ行っても、どの会議でも口にし続け、理念を浸透させていった。(中略)多義的になっていた「ソニーらしさ」の解釈をKANDOという言葉に集約し、平井氏がそれを語り続けたことで、一人ひとりのセンスメイキングにつながり、5000億円を超える巨額赤字を抱えていたソニーは復活を遂げたのである》

「ソニーは感動(KANDO)の会社である」という理念に対する社員たちの腹落ちが、復活の原動力となったわけです。

入山氏は平井社長を、キリスト教を再定義してプロテスタントの興隆を引き起こしたマルティン・ルターになぞらえています。

そして、理念への腹落ちの重要性が昔より増しているのは、いまが先の読めない「VUCAの時代」であるからこそです。

入山氏は、対談で次のように言います。

《これは私の理解ですが、変化が激しくて先の見えない時代には、厳密な正確性よりも、「きっとこれが正しい」と信じ込ませて人を引っ張っていくことが重要になると思うんです。たとえば、ある組織のリーダーが、「10年後、20年後にはこんな組織にしたいよね。こんな社会をつくりたいよね」というビジョンを示して、メンバーたちに腹落ちをさせることができれば、その組織はドライブ(前進)する》

理念やパーパスへの「腹落ち」が、かつてないほど重要になった時代だからこそ、1つの教義の下に信徒が団結する宗教が、これからの企業経営のお手本となります。

まさに、本書のタイトルに言うとおり、『宗教を学べば経営がわかる』のです。

池上彰・入山章栄著/文春新書/2024年7月刊

文/前原政之

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)