『理念と経営』WEB記事

伝統を未来につなげる

2024年 7月号

若い蔵人たちと共に追う“夢の酒”造り

杜氏 農口尚彦 氏

16歳で酒造りの世界に入り、いまも現役の杜氏として“終わりなき挑戦”を続ける農口さんが、若い世代に受け継いでいきたい信念とは。

日本酒は最も複雑なアルコール飲料

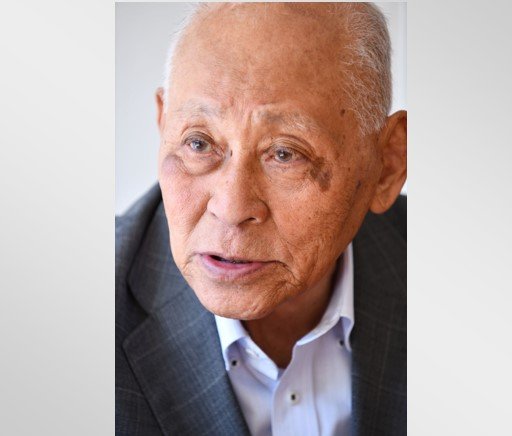

酒造りの“鬼”とも、“神”とも称される杜氏がいる。能登杜氏四天王の一人・農口尚彦さんだ。

91歳のいまも蔵に入る。酒米と向き合う眼光は鋭い。しかし、普段の農口さんは、穏やかで優しい眼差しが印象的だ。

「アルコール飲料の中で、日本酒が一番複雑なんです」

そう、話し始めた。日本酒は「糖化」と「醗酵」を並行して行う「並行複醗酵」という珍しい方法で造る酒なのである。

「学ばんといかんことも、醗酵・麹造り・もと造り・もろみ管理・酒造管理と5つほどあるんです」

さらに酒米の状態が、天候や生育環境に影響され毎年違う。それが酒造りの一番の難しさだ、と言う。「去年の米は、中が硬くて往生しました」と微笑んだ。

農口さんの酒造りのこだわりは“麹造り”にある。

「麹が味も決め、醗酵の形も決め、酒を造ってくれるんです」

麹は蒸し上がった米に、麹菌を振って育てる。繁殖が進むと、菌が米に食い込んでいく。これを「ハゼ」という。このとき米の中に深く入り込む「突きハゼ」という状態を目指すのである。

2昼夜、数時間ごとに麹の状態を見る。香りを嗅ぎ、噛んで水分を確かめ、味もみる。去年の米は中が硬くてまったく入らなかったそうだ。

「ほんとうに困りました。米を洗う水の温度を20度まで上げたり、いろいろやりました」

そんなときに役立つのが、農口さんが杜氏になってから、もう40年以上も書き留めている「麹のデータノート」である。

「たしか前にも同じようなことがあったなと、ノートを繰るんです」

ノートには酒米の種類や精米歩合、酒米の浸水時間、水温などの数字が、気づきとともに克明に書かれている。ストップウオッチや温度計は片時も手離さない。

「自分の都合を押しつけとるようじゃ、酒は絶対にこっちを向いてくれません。自分を麹菌に合わすんだ、酵母菌に合わすんだと、そういう気持ちにならないと良い酒はできないんです」

取材・文 鳥飼新市

撮影 松村昌治

本記事は、月刊『理念と経営』2024年 7月号「伝統を未来につなげる」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)