『理念と経営』WEB記事

特集1

2024年 6月号

強いブランドをつくる質×量のニッチ戦略

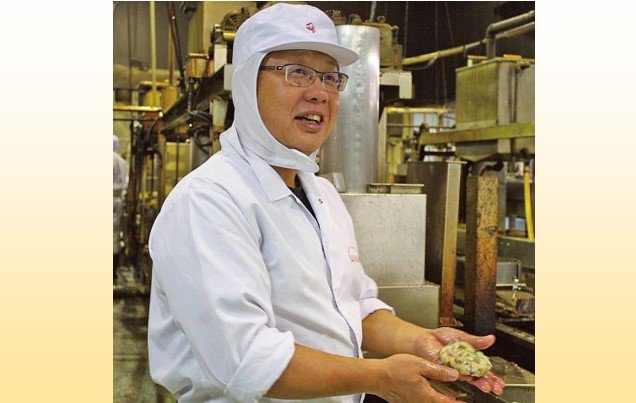

ヤマサちくわ株式会社 代表取締役社長 佐藤元英 氏

200年近くにわたり、ちくわづくりを続けられた理由は「品質を極め、土地を愛した」から。東海エリアで押しも押されもせぬ一大ブランドに成長した老舗企業が見据える次の舞台とは。

「本当のおいしさ」のために妥協しない

「箱根を越えず比叡を越えず」。1827(文政10)年創業のヤマサちくわは、この方針のもとに東は静岡県沼津市、西は岐阜県大垣市までの東海四県に限って販売をしてきた。

創業の地・豊橋市で江戸時代からちくわやかまぼこを生産してきた同社があえてエリアを限定したのは、味へのこだわりにある。同社の信念は、「鉛は金に変わらない」。この言葉について、7代目社長の佐藤元英さんはこう説明する。

「恐らく、2代目か3代目が言い始めたことだと思います。私が4代目から直接言われたのは、『鉛を金に見せるようなものはつくるな』。ちくわの本当のおいしさを追求することが、弊社の一番の基本になっているのです」

同社のちくわは、ほかと何が違うのか。ポイントは3つある。もともと、ちくわやかまぼこといった練り製品は、西日本の海に近い町を中心に、地場の魚を使って練り上げたものを地元の人や旅行者に売っていた。

しかし、昭和30年代にスケトウダラの「冷凍すり身」が開発されると大手が参入。中小メーカーも便利さから採用するようになり、味が均一化されていく。その流れのなかで、ヤマサちくわは今も近海で水揚げされたばかりのグチ、エソ、ハモなど旬の鮮魚を使い続けており、「魚のうま味が強い」(佐藤さん)のが特徴だ。

また、ほとんどの他社は素材をまとめてミキサーにかけているが、同社では魚種ごとに石臼で「荒ずり」してから、それを一緒にしてもう一度、石臼にかける。そうすることで歯ごたえ、舌触りのいい弾力のあるかまぼこになる。

そして、かまぼこを焼き上げる時に使うのは、本みりん。コストを下げるために「みりん風調味料」を使う他社とは、ここでも一線を画す。

独自の工夫で東海四県の食卓に届ける

こうして手間と時間をかけてつくった商品をお客さんにおいしく食べてもらうために、配送も自社で手掛ける。鮮度とうま味が落ちないよう、工場からお店まで最短距離で運ぶのが目的だ。だからこその、「箱根を越えず比叡を越えず」である。

「豊橋の工場でかまぼこができてから、翌朝、お店が開店するまでに届く場所が沼津から大垣だったんです。うちは、江戸時代に家の前で焼いたちくわを街道筋で売るところから始まりましたからね。つくってすぐに食べてもらいたいというDNAが残っているのかもしれないです」

売り方も、独特だ。同社の商品は、約40の直営店と東海四県のスーパーで販売されてきた。頻繁に安売りをするイメージがあるスーパーで、ヤマサちくわの価格は直営店と変わらない。

その理由は、消化仕入れ。ヤマサちくわがスーパーに委託販売をしているような形で、売り場の管理はスーパーに商品を搬入する同社のセールスドライバーが担う。スーパーからするとひとつの商品が売れた際の利幅は少なくなるが、仕入れが不要で、ロスを抱えるリスクもないというメリットがある。一方、ヤマサちくわにとっては売値を自分たちで決められるため、ブランドの価値を守ることができるのだ。

取材・文 川内 イオ

写真提供 ヤマサちくわ株式会社

本記事は、月刊『理念と経営』2024年 6月号「特集1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)