『理念と経営』WEB記事

企業事例研究2

2024年 5月号

「世の中にない製品」をつくり出すために

従業員6名の町工場だが、その存在感は大きい。試作品の開発や設計を手がけてきた有限会社安久工機(東京都大田区)は日本を「モノづくり天国」にするのが目標だと言う。

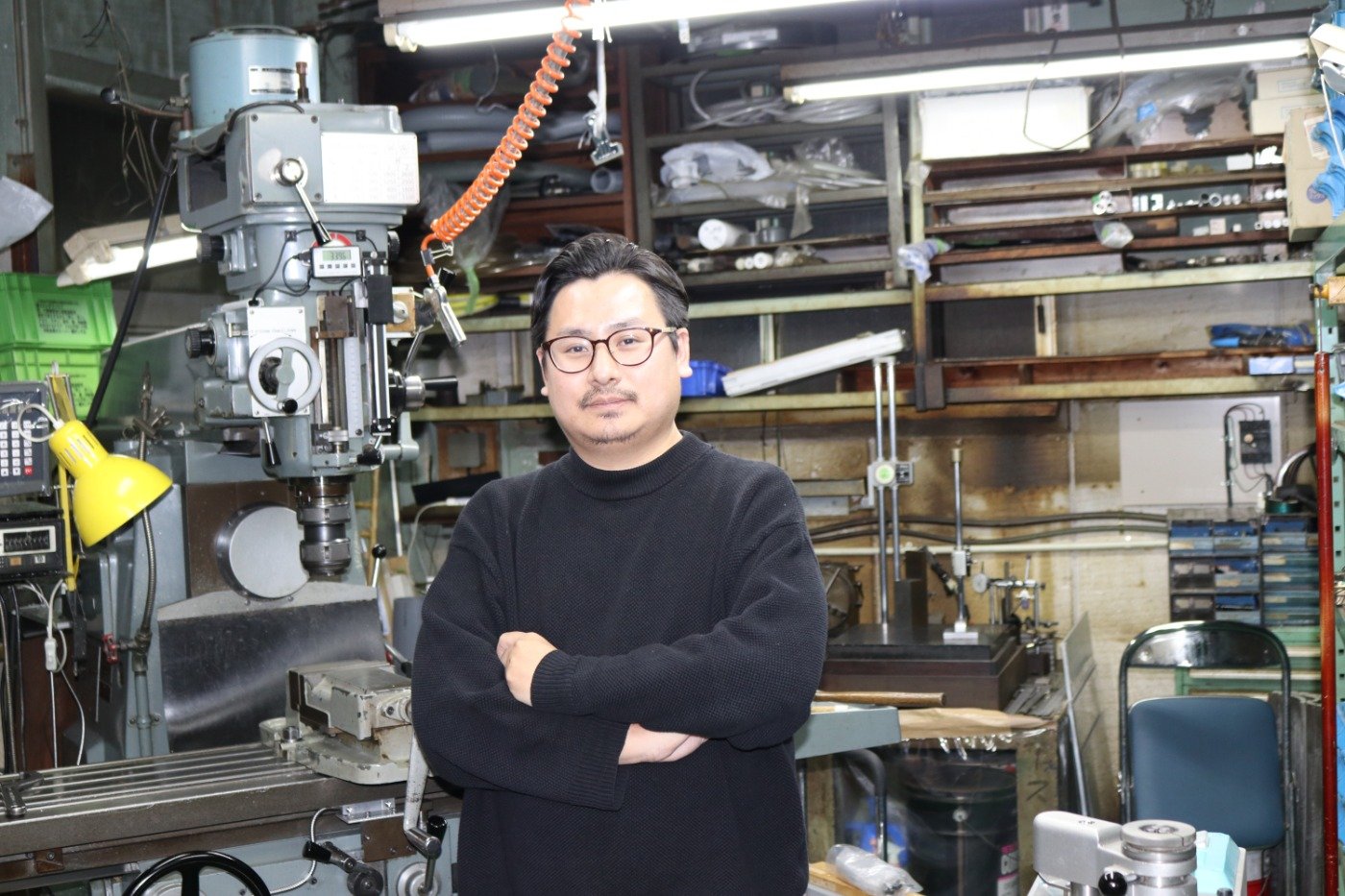

有限会社安久工機 常務取締役 経営企画室 田中 宙 氏

“ゼロ→イチ”の開発力という大きな強み

安久工機は東京・大田区にある小さな町工場だ。町工場の多くは機械部品等の加工を手がけているが、安久工機は試作品や特注品の製作をメインにしている。「研究開発支援型」の町工場だ。アイデアだけで図面もない「ゼロ」状態であってもカタチある「イチ」にする。その技術力は高く評価され、経済産業省の「世界トップクラスのベンチャー・中小企業7社」にも選出されている。

その安久工機がいま注力しているのは「ベンチャーフレンドリープロジェクト」だ。

仕掛け人は田中常務。大学卒業後、会計ソフトの会社で営業職に従事していたが、30歳になったのを機に家業を継ぐことを決意し2017(平成29)年に安久工機に入社、2年後に常務に就任した。

いずれ後を継ぐ自覚もあって、「会社を発展させていくには、自社だけでなく“モノづくりのまち”大田区全体を活性化させることが必要です。この町をまるごと“モノづくり天国”にしたいと思っています」と言う。

“モノづくり天国”とは、たとえ新製品開発に失敗しても「ナイス、チャレンジ!」といわれるような世界だ。その実現に向けて21(令和3)年にプロジェクトを立ち上げた。

世の中に存在しないような、新しいモノづくりにチャレンジするベンチャー企業は、できる・できないの技術論以前に、まず「話を聞いてくれるかどうか」「自分たちにフレンドリーかどうか」という視点で相談相手を探している。それを体験から知った田中常務は、目標を定めた。

「ベンチャー企業にとって相談しやすい町工場、もっと言えば出会えてラッキーと思われる、大田区をそんな町工場の集積地にしたい」

町工場仲間に呼びかけたところ、およそ60社が集まり、大田区も興味をもってくれた。すでにメンバーといっしょに「ベンチャーフレンドリー塾」をスタートさせている。

「祖父と父に、技術力や信頼性を積み上げてもらいました。会社には“ゼロ→イチ”の開発力という大きな強みが備わっています。自分はそれを対外的にアピールしていくことに取り組みます」

その取り組みによって「やっぱりモノづくりは大田区がナンバーワンだ」となり、さらに同じような動きが全国に広がって、「やっぱりモノづくりはジャパンだ」と言われるようになる。それが、田中常務が目指すひとつのゴールだ。

図面もないアイデアをカタチにする町工場

安久工機が試作開発に特化している原点は、創業時にある。

創業は1969(昭和44)年。田中宙常務の祖父、田中文夫氏が大田区で町工場を立ち上げたのが第一歩になる。

宮崎県の高校を卒業した文夫氏は、東京の大学に行く資金をつくろうと福岡の炭鉱で働きはじめたのだが、仕事に就いてまもなく落盤事故に巻き込まれ大けがをした。入院中、回診にきた医師から「きみ、まだ生きていたのか」と言われたほどだった。

やがて退院した文夫氏は、見舞金を手に上京し、昼間はコックなどをしながら大学の夜間部に通った。だが、大けがをした体に夜の勉学はきつく、大学は3年でやめ、仕事に専念するようになった。

就職したのは大田区にある町工場だった。ここで文夫氏は加工や設計などの技術を身につけ、独立して安久工機を立ち上げたのだ。

「安久」は出身地の宮崎県都城市安久町からとったものだ。

安久工機を立ち上げたころ、早稲田大学と東京女子医科大学で人工心臓装置の開発プロジェクトがはじまっていた。

文夫氏が勤めていた町工場は北辰電機製作所(現横河電機)の仕事を請け負っていた。北辰電機でポンプ開発プロジェクトのトップだった人が早稲田大学の研究者として人工心臓の中核となるポンプの研究を推進させることになり、そのとき文夫氏の技術力を見込んで協力を要請してきた。

文夫氏は要請に応えて、学生たちに設計図の読み方や描き方、工具の使い方、材料の選び方などを教え、装置づくりを手伝った。医学や医療分野の研究者と工学分野の技術者が手を組んで新しい医療機器や技術を開発する「医工連携」を、その言葉がなかった50年以上前から行なっていたことになる。

創業時から「アイデアをカタチにする」町工場の道を歩んできたのだ。

取材・文 中山秀樹

撮影 編集部

本記事は、月刊『理念と経営』2024年 5月号「企業事例研究2」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)