『理念と経営』WEB記事

特集2

2024年 3月号

“人材流出企業”にならないために

甲南大学経営学部教授 尾形真実哉 氏

新入社員のオンボーディング(組織適応)施策は、採用段階から始まっています。若年人材の組織適応を中心に研究を重ねる尾形教授に、組織に求められる環境整備や心構えをお聞きしました。

オンボーディングは近年、使われるようになった言葉で、英語で「乗り物に乗っている」という状態を指します。それがビジネスの世界で、「乗組員を環境になじませて、一人前にする」という意味で使われるようになりました。

日本企業では、昔からオンボーディングが行われています。例えば入社式や職場でのOJT(職場内訓練)も、その一種です。それではなぜ最近オンボーディングが注目されるようになったのかというと、転職が当たり前の社会になったからです。

私が大学で学生に話を聞いても、ほぼ全員が転職を前提に就職活動をしています。そういう時代だからこそ、「新たに加わった社員を組織になじませる努力」が企業に求められるのです。オンボーディングを無視すると、人材流出企業になって競争力を失う可能性が高いでしょう。

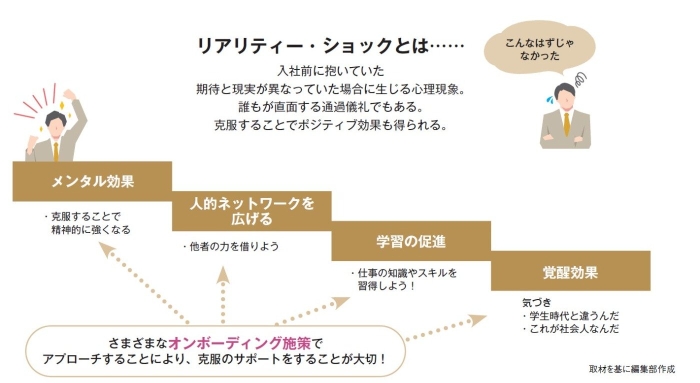

「リアリティー・ショック」とは何か?

企業がオンボーディングを考えるうえで重要なのは、「リアリティー・ショック」に関する理解です。わかりやすくいえば、「こんなはずじゃなかった」という入社前と入社後の期待値のギャップで、新入社員、中途入社を問わず、誰もが遭遇する適応課題です。これを乗り越えるために、新戦力に向けてリアリティー・ショックの知識や克服方法を伝える研修が必要だと思います。

過去の研究では、「プロアクティブ行動」がリアリティー・ショックの緩和に有益という結果が出ています。これは積極的に人との繋がりを作る、自らフィードバックを求めるなどの行動が挙げられます。オンボーディングは企業側の責任ですから、人事部などから「プロアクティブ行動」など具体的、実践的な情報を提供するべきですね。

オンボーディングでもうひとつ不可欠なのは、環境整備です。特に十分な人手がいない中小企業が新たな社員を採用する際には、人員の補充、補強を目的に配属を決めることが多いのではないでしょうか? 私は視点を変えて、まず「育成」を重視した配属をお勧めします。

企業の調査をすると、どこの企業にも面倒見のいい管理職と、新人をつぶしてしまう管理職がいます。もし、後者のもとに配属されれば、強烈なリアリティー・ショックによって早期離職もあり得ます。若者の間では運任せの「上司ガチャ」「配属ガチャ」と捉われがちですが、配属の差配はコスト不要でオンボーディングできる有用な策。会社の文化や職場環境になじませるためにも、育成上手の管理職のもとで穏便にスタートを切らせてあげることが大切です。人手不足の部署には、経験のある社員を異動させましょう。

重要なのは「管理職」の教育

私は、「育成上手の管理職」についても研究をしてきました。彼らに共通しているのは、新人や中途入社の社員を手厚く指導するのではなく、チームで育てるための場作りをしていること。チーム全員が新入りを気にかけ、サポートする環境を作ることができれば、スムーズにオンボーディングが進みます。チームで育てるカルチャーを醸成するために、月に一度、チーム全員が参加する育成会議を開くのも有効ですよ。

最近は新入社員、中途入社を問わず、厳しい指導を望む人と望まない人が二極化しています。ハードワークを希望している人に当たり障りのない仕事を与えてソフトに接していると、「ここでは成長できない」と離職の原因になりますし、その逆もまたしかり。そこを見誤らないためにも、配属先の管理職が丁寧にコミュニケーションを取らなければいけません。

取材・文 川内イオ

写真提供 本人

本記事は、月刊『理念と経営』2024年 3月号「特集2」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)