『理念と経営』WEB記事

スタートアップ物語

2023年 6月号

「アルミ×水」から生まれた水素で脱炭素を目指す

アルハイテック株式会社 代表取締役社長 水木伸明 氏

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素社会をリードするアルハイテック。廃アルミを使い水から水素エネルギーを取り出す革新的な技術は、軌道に乗るまで16年もの歳月がかかった。水木社長の奮闘の物語――。

アルミ缶1つで自動車300メートルの走行に成功

空き缶やペットボトル、アルミが含まれた紙パックやプラスチックの包装、錠剤のパッケージ――。

普段の生活のなかで出されるそうしたゴミから、燃料となる水素を日常的に取り出せるようになったとしたら、そこにはどんな「未来」の風景が広がっているだろうか。

富山県高岡市のアルハイテックが開発する可搬型水素製造装置「エ小僧」は、見る者にそんな思いを抱かせる興味深い製品だ。

少し大きめの冷蔵庫くらいのサイズであるこの装置では、空き缶などの身近にある廃アルミを活用し、常温・常圧で簡単に水素を取り出すことができる。その水素を燃料電池に供給して電気を発生させたり、FCV(燃料電池車)に注入したりすることが可能だ。

同社の水木伸明社長は言う。

「私たちの開発する装置では、アルミを水と反応させて水酸化アルミニウムに変化させます。その過程で発生するのが水素。1グラムのアルミで、自動車を20メートル走らせる分の水素エネルギーを作り出せるんです。350ミリリットルのアルミ缶1個では、300メートル。例えば、『エ小僧』を街のAED(自動体外式除細動器)などの隣に置いておけば、災害時に空き缶やアルミホイル、それこそガラスを取り除いたアルミサッシを入れても、水素を作り出せます。また、工事現場の電源にも活用できるでしょう」

同社ではこの可搬型水素製造装置の他にも、より大型の定置型装置も開発している。これをさまざまな工場に設置すれば、自動車などの製造過程で出るアルミの屑を使って、工場自体の電力を賄うこともできるという。発生する副産物として難燃剤や人工大理石に再利用可能な水酸化アルミニウムがある。電源は必要なく、稼働中に音もしない。もちろん二酸化炭素の排出量はゼロだ。

「私はこの技術を使って、まずは住宅地に水素発電所を作りたいと思っています」

と、水木社長は言う。

その先にあるのは、街や工場から出る廃アルミを水素エネルギーで走るEVやFCVの収集車が集め、再び市街地の発電所へと循環させていくという未来像だ。

水素エネルギーによる「街づくり」のそのモデルを、北陸から発信するのが、水木社長の見据える目標なのである。

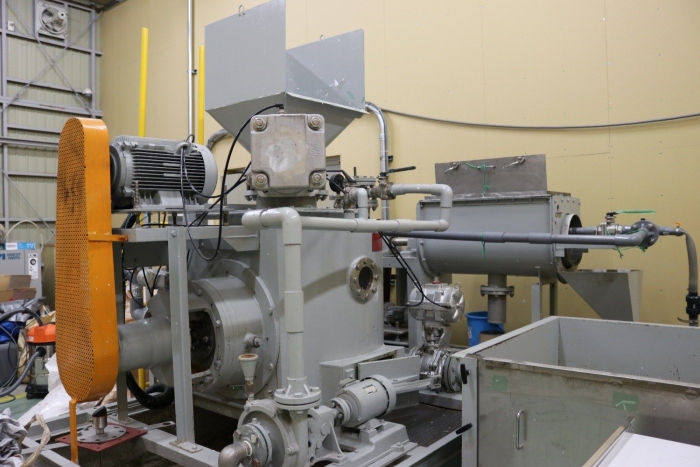

紙パックや飲料の容器をかけると、パルプとアルミ付きプラスチックに分離させることができる「パルバー型分離機」

アルミは「電気の塊」だが、再利用が難しい

ところで、今でこそ水素は日本のエネルギー政策の重要なトピックだが、水木社長がそのアイデアを思い描いた頃は、周囲にはほとんど理解されなかったという。

彼が環境をテーマに調査や研究を始めたのは、前職であるトナミ運輸に勤務していた2005(平成17)年のことだった。運送会社に勤務していた一人の社員が、なぜ環境ビジネスの世界に足を踏み入れたのだろうか。

富山県で生まれ育った水木社長は、大阪の大学を卒業後にトナミ運輸に入社した。ドライバーや配送の現場などで経験をした上で総務部などに配属され、2005年には営業部の課長をしていた。

「そんななか、当時の社長から『環境についての事業を考えてみてくれないか』と指示を受けたのです。しかし、環境の分野は門外漢で、何の知識もありませんでした。最初はまったく手探りの状態だったんですよ」

水木社長は新規事業を考えるなかで環境省の「環境カウンセラー」の資格を取得。容器包装リサイクル法が施行された時期でもあり、プラスチックゴミのリサイクルや産業廃棄物の処理について学んでいった。そんなとき、四国の製紙会社から「焼却できない廃棄物を富山に運んで埋め立てることはできないか」という問い合わせがあった。

「廃棄物を富山に運ぶという話は環境にも悪いし、とても受けられるものではありませんでした」

ただ、それでも廃棄物のサンプルを送ってもらったところ、それは紙の原料であるパルプ、プラスチックとアルミが混ざり合ったものだった。

「もしこのすべてを分離して回収できれば、環境に良い新しい事業ができるのではないか」

なかでもアルミニウムは、生成の過程で大量のエネルギーを使う「電気の塊」とさえ呼ばれる物質だ。これを再利用することは環境にとって必要な一方、アルミを溶解してリサイクルする従来の行程では、多くの化石燃料が使用される。その意味でアルミは「化石燃料の塊」とも言える、と水木社長は指摘する。さらに従来のリサイクル方法では、再利用しにくい「アルミドロス」という残滓物が出るという課題もある。

よって、アルミから資源やエネルギーをもっと無駄なく取り出せる方法があれば、より二酸化炭素を排出しないクリーンな事業になるのではないか――。まだ脱炭素は今ほど大きな社会課題ではなかったが、水木社長は当時からそのように考えたのだった。

「化学のことはまったくの素人ですから、富山県の産業技術研究開発センターなどに相談をしに行きました。私のモットーは何か知恵が必要なときは、恐がらずに人の力を借りること。自分が間違いのないことをしていれば、必ず応援してくれる人が現れるという思いがありました」

同社が掲げる「北陸アルミ水素将来ビジョン」。アルミ関連産業が集中した北陸地域からこの仕組みを広げていこうと考えている

取材・文 稲泉連

図提供 アルハイテック株式会社

撮影 編集部

本記事は、月刊『理念と経営』2023年 6月号「スタートアップ物語」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)