『理念と経営』WEB記事

特集1

2023年 5月号

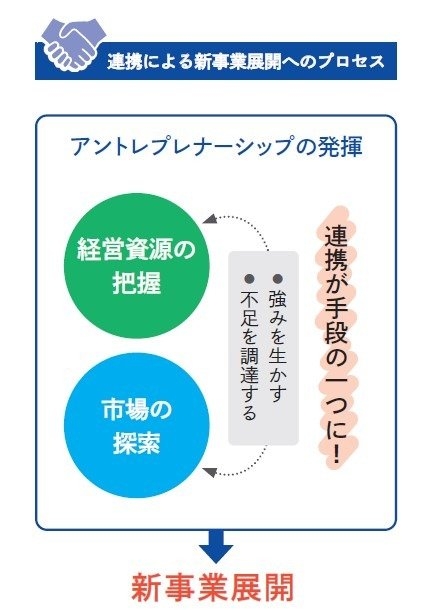

自社の経営資源を精査し、強みを生かす連携を!

東京大学大学院工学系研究科 教授 元橋一之 氏

不確実性が高まり将来展望が困難に

今、経営環境は、激しい変化にさらされています。デジタル化の進展、産業構造の変化、市場ニーズの変化、紛争を背景とした資源高など、キーワードは枚挙にいとまがありません。こうした状況にあって、業界をリードしてきた大企業さえも、将来の展望が困難となっています。

従来、とりわけ大企業は、「自前主義」による事業遂行を最善としてきました。自社の有する技術や設備などの経営資源を活用したビジネスモデルの構築と運用です。経営の方向性をコントロールでき、スピーディーに意思決定できるなどの点でメリットがあります。

しかし、多くの事業は、多様な事業者が参加するサプライチェーンに支えられていることも事実です。たとえば製造業では、中小企業の多くが、下請けとしてサプライチェーンに組み込まれてきました。

米国のセットメーカーは、部品などの調達に際して、スペックを作り込み、納期や価格などを判断材料として調達先を決定します。その判断はドライで、条件に合わなければ他の調達先を選ぶことに躊躇しません。一方、日本の大企業は、サプライヤーやパートナー企業などと称して、中小製造業を尊重してきました。時には、中小企業に提案を求め、共同で研究・開発を行ってきたのです。

ところが、環境激変により、事業の不確実性が増し、方向性の見極めが難しくなっています。技術進歩も加速するなかで、先進技術をいち早く取り入れるには、外部資源を活用するほかありません。これまでやってこなかったことは、よくわからない。だから、すでに技術を有するプレイヤーと組むのです。自動車業界とソフトウエア産業の連携などは、その好例です。

自動車に関しては、「所有から利用へ」というニーズの変化も、業界の構図を変えています。シェアリングサービス専用車種が開発されているのは、このためです。EV(電気自動車)化も見逃せません。ガソリン車に比べ必要な部品点数が桁違いに少なく、多くの中小製造業が事業継続の危機にさらされています。

中小企業としては、不確実性が高まった事業環境の中で、生き残り、勝ち残りを図らなければなりません。これまで売り上げを依存してきた取引先の将来も不確実であり、新たな販路の開拓が必要です。だからこそ企業間の連携がより求められています。

大企業側も、特定企業との取引に固執することなく、新たなパートナーを求める傾向が強まっています。サプライヤーが他に販路を求めることにも寛容です。大企業側、中小企業側双方に、これまでとは異なる連携や取引を求める機運が高まっているのです。

変化する連携のあり方

連携のあり方も、時代とともに変化してきました。技術導入や共同開発といった従来型の連携に加え、近年、拡大してきたのが「ビジネスエコシステム」型の連携です。キーストーン(要石)企業が提供するプラットフォームに、多数のニッチプレイヤーが参加する仕組みです。

たとえば、ビジネス向けソリューションを提供する独SAPは、多様な経営情報を一元管理して経営支援を行う総合基幹システム(ERP)をグローバルに提供しています。

取材・文 米田真理子

写真提供 本人

本記事は、月刊『理念と経営』2023年 5月号「特集1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)