『理念と経営』WEB記事

編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」

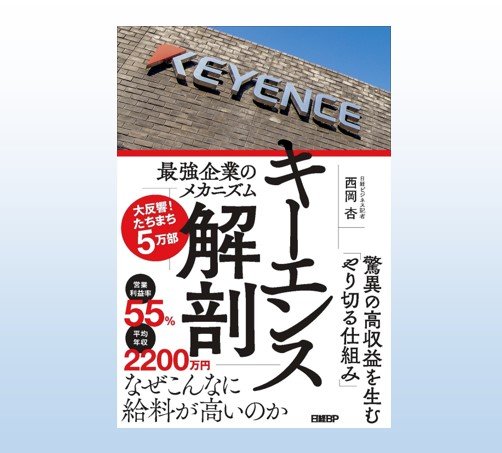

第49回/『キーエンス解剖――最強企業のメカニズム』

圧倒的な強さの秘密に迫る

株式会社キーエンスといえば、抜きん出た高収益企業として知られています。

時価総額は14兆4782億円(2022年11月時点)で、1位のトヨタ自動車、2位のソニーグループに次いで3位。

社員の平均年収は2183万円(2022年3月期の有価証券報告書による)で、上場企業の中でも屈指の高賃金です。同時期の三菱商事の平均年収が1559万円、トヨタ自動車が857万円だといえば、いかに高いかがわかるでしょう。

また、売上高に対する営業利益率は55.4%(2022年3月期)で、これは製造業としては驚異的な高さです。製造業全体の営業利益率の平均は5.2%なのですから……。

そのように圧倒的な強さを誇るキーエンスですが、マスコミの取材が入る機会は意外に少なく、その舞台裏はベールに包まれていました。

本書は『日経ビジネス』の特集(2022年2月21日号の「解剖キーエンス 人を鍛える最強の経営」)をベースにしたものですが、同誌がキーエンスを取材したのはほぼ20年ぶりであったそうです。

また、キーエンスはFA(ファクトリーオートメーション)用のセンサーを手掛ける企業であり、一般消費者が同社の製品を目にする機会は、あまりありません。「ベールに包まれている」という印象は、そのためでもあるでしょう。

著者の西岡杏(にしおか・あんぬ)氏は、2021年から『日経ビジネス』誌に配属された記者です。先に挙げたキーエンス特集を、取材チームの一員として担当。その後も独自に取材を続け、本書にまとめました。

キーエンスの経営陣、社員、OB、顧客企業など、総勢数十人の当事者・関係者への取材によって、本書は作られています。キーエンスを「最強企業」たらしめている秘密に迫った本として、とてもよくできた一冊です。

営業力強化のカギは「凡事徹底」

キーエンスの強さを支える要因の一つに、社員たちの営業力があることは衆目の一致するところ。著者はそのことを、《訓練された営業担当者が常に需要を探り続け、チャンスとみたら電光石火で勝負をかける》と表現しています。

また、「キーエンスの営業は3年目には超一流になる。よその会社で同じレベルに達するまでには、下手したら8~10年ぐらいかかる」という経営コンサルタントの指摘も紹介されています。

採用に際して優秀な人材が集まるということもあるでしょうが、それ以上に、営業パーソンを育てる仕組みにこそ、キーエンスの強さの秘密があるのです。

その仕組みの一つが、営業担当者が日常的に行っている「ロープレ」(ロールプレイング)。上司や部下、同僚と2人1組で実施する、顧客との商談シミュレーションです。

《ロープレを実施するのは、新製品発表前などの特別なタイミングだけではない。10~15 分ほどで手短に、だが毎日のように繰り返すのがキーエンス流。まるで歯を磨くように、当たり前にやる》

《短時間であっても、毎日のように繰り返せば「筋トレ」のように効いてくる。それが、どんな顧客とも当たり前のように高い水準で商談をこなす足腰となる》

営業ロープレ自体は、多くの企業が取り入れているトレーニングです。それでも、競合メーカーの幹部が「うちもロープレはやるが、あんなに高頻度かつ熱心にやるのはキーエンスぐらいだ」とコメントしているように、「1000本ノック」ともいうべき徹底ぶりがすごいのです。

新人の訓練としてだけではなく、《ベテランであっても、週に何回もやっている》し、しかも、ロープレには販売促進部門がつくる細かい「台本」も用意されているといいます。

ロープレとともに、営業力の強さの秘密として挙げられるのが、営業担当社員のスケジュールの過密さです。

《週3日ほどある「外出日」には、1日5~10 件のアポを詰め込むのが当たり前。あるキーエンスOBは「5件以上ないと、そもそも外出が許されなかった」と話す。徹底した合理化のためだ。「新人時代、1日2件しかアポが入らず、せっかく入ったアポを泣く泣くキャンセルした」とも証言する》

そして、《営業担当者は商談の前と後に、必ず外報を記入する》のですが、その記入には「商談から5分以内に書く」という暗黙のルールがあるとか。

《時間がたつと、主観が強まったり、細かいことを書くのがおっくうになったりする。商談で起こったこと、気づいたことをすぐに書き留めておけば、顧客が何を求めているのかが見えやすくなり、次の戦略を練るのにも役立つ》

ロープレや外報の例に見るように、独自の育成方法があるというよりは、多くの企業が取り入れている当たり前のことを、キーエンスも行っているようです。

ただ、その徹底ぶりが抜きん出ているのです。「凡事徹底」という言葉がこれほどピッタリ当てはまる企業も、ほかにあまりないでしょう。

著者の西岡氏も、「おわりに」で次のような感想を述べています。

《キーエンスの仕事の仕方や仕組みについて聞いていくと、何かとっぴなことをしているわけではなかった。(中略)「うちにも同じ仕組みがある」と思った読者もいるかもしれない。

だが、「普通じゃない」と感じる部分があった。仕組みをつくったら、その仕組みが役立つように本気で運用を徹底するという、「最後の数センチメートル」の差だ。一言でいえば、手を抜かないのだ。(中略)「当たり前のことを当たり前にやる」──。キーエンスの社員やOBはよくこう表現するが、この「当たり前」の設定値と徹底度が高い》

成果主義ではなく「プロセス重視」

平均年収の高さから、「キーエンスは徹底した成果主義の会社なのだろう」とイメージしている人は多いでしょう。しかし、じつは意外にもそうではなく、社員の評価が「プロセス重視」で行われていることが、本書には明かされています。

《報酬に反映するKPIに設定しているのは、「やれば確実にできるもの」。行動を変容させれば結果がついてくるという考え方が、根本にある》

《あるOBは「商談件数やキーマンのフォロー率など、数十個のKPIがあった」と明かす。いずれもプロセスを示す指標であり、それぞれ、数字を伸ばせば成功に近づくことが統計的に示されたものだ》

プロセス重視であり、しかもその指標が「やれば確実にできるもの」であることから、社員たちにも頑張り甲斐があります。「数字がすべて」の冷たい成果主義ではなく、営業パーソンが「頑張るための仕組み」が用意されているわけです。

キーエンスから学ぶべきもの

以上に紹介したのは、本書に明かされたキーエンスの強さの秘密の、ほんの一端です。営業力重視の企業ではありますが、もちろん、商品開発力などの面にも強さはあります。

また、創業以来の社史についても要所が的確に押さえられており、キーエンスの全体像が手際よくまとめられています。

本書の難点を強いて挙げるとしたら、あまりにもキーエンスのプラス面に終始しすぎている点でしょうか。

著者自身も、《キーエンスは、公式の「社史」を作らないことで知られる。そのため「(勝手ながら)非公式の社史を書く」というのが本書執筆の個人的なテーマでもあった》と書いています。かなりキーエンス寄りのスタンスで書かれていることは、読者も念頭に置くべきでしょう。

とはいえ、本書はけっして単なるキーエンス礼賛本ではなく、中小企業経営者にも大いに参考になる一冊です。キーエンスの圧倒的な営業利益率の背景にある地道な努力は、製造業に限らず、どの分野の企業にとっても範となるでしょう。

《キーエンスの経営の本質は、適切な目標設定と徹底的な可視化、それに基づく高頻度の改善をあらゆる場面で実行するところにあるように見えた》――著者は、本書の結論としてそう述べています。

挙げられた「本質」はいずれも、キーエンスでなければできない特別なことではありません。程度や規模の差はあれ、中小企業にもできることでしょう。

中小企業の経営改善のヒントも、多数ちりばめられた一冊なのです。

西岡杏著/日経BP/ 2022年12月刊

文/前原政之

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)