『理念と経営』WEB記事

特集2

2023年 3月号

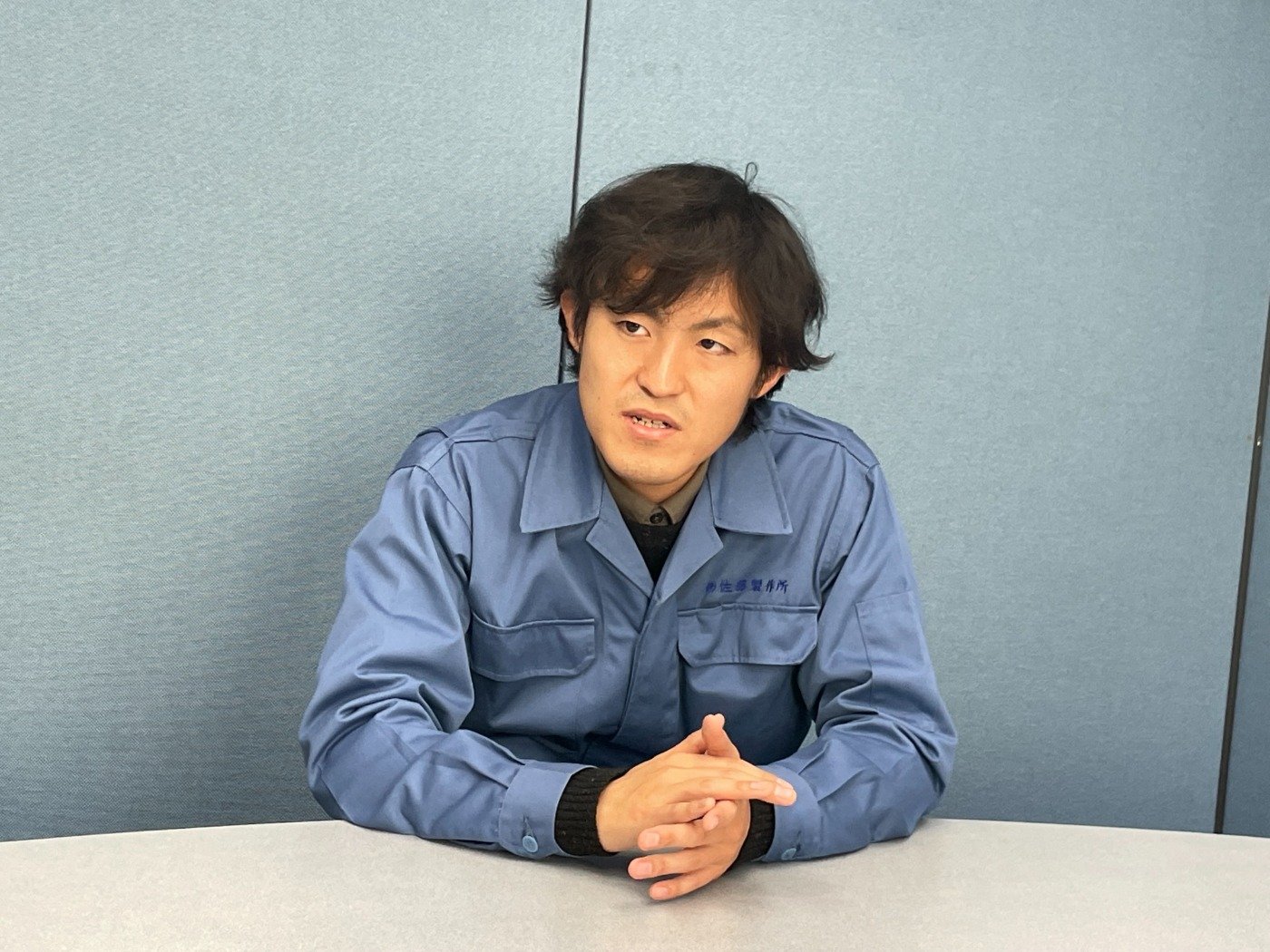

真摯に向き合う姿勢が若手の自主性を育む

株式会社佐藤製作所 常務取締役 佐藤修哉 氏

「銀ロウ付け」という職人技術を強みとする同社は、数年前まで60代の社員が多く占め赤字続きだった。しかし、いまや社員の約半数が20代、そのうち5名が女性社員だ。組織を若返らせ、離職率ゼロを実現するまでの軌跡を佐藤常務に伺った。

社員の高齢化が進み、10年連続赤字だった

東京・学芸大学駅前の商店街にある佐藤製作所は、「銀ロウ」を使った溶接に定評のある社員数17名ほどの企業だ。銀ロウ付けは細かな手作業で強度が出せるため、医療機器や放送通信機器などに欠かせない技術である。

同社を訪れると、1階の工場では若手の社員とベテラン社員が入り交じり、2階の事務所にも女性社員が多く明るい雰囲気があった。

だが、8年ほど前に家業である同社へ入社した常務の佐藤修哉さんは、「当時の会社の雰囲気は本当に悪かった」と振り返る。

「1日に8時間の就業時間のなかで、プライベートな話題は一切交わされませんでした。口にされるのは会社の不満や愚痴ばかりで、僕自身にも『こんなに業績が悪いなか社員を採ってどうするんだ』という冷たい視線が向けられている状態だったんです」

社員の多くは60代以上で全員が男性だった。高齢化が進んでおり、取引先を1社のみに依存していたため、10年連続で業績は赤字が続いていた。社内では社員同士のコミュニケーションが全くなく、ハローワークで募集した社員もすぐに辞めてしまう――。「この会社はもう潰れる。働いていても何もいいことはない」という言葉が、当たり前のように発せられていたという。

「事業の継続性が思い浮かべられなかった」

そう語る佐藤常務はその状況を打破するため、既存の顧客からの受注のコストを見直し、新たな取引先を見つけるために1人で新規開拓を行った。さらにインターネットで銀ロウ付けのPRを行うと、少しずつ新規の顧客が見つかり始めたという。

だが、会社の抱える根本的な課題を解決するためには、彼1人の努力だけでは限界があった。新しい仕事を見つけるたび、それを「面倒」だというベテラン社員の声もある。「頑張っても非難されるという状況はかなりきつかった」と佐藤常務は語る。

八方ふさがりの環境を変えるために彼が考えたのが、これまで行っていなかった新卒採用を始めることだった。

『理念と経営』公式YouTubeにてインタビュー動画を公開中!(画像のクリックをお願いいたします)

自社の強みを売りに「一本釣り」採用を行う

「たとえ時間がかかっても新卒を一 から育てて、同じ気持ちで会社の将来を考えながら働く社員が必要だと思いました」

とはいえ、業績の思わしくない小さな町工場である。真正面から採用活動を行っても、労務環境や規模、給与の面でPRできる要素があまりに少ないのも事実だった。

「他の会社がいるところでは戦えない。それなら一本釣りしかないと思い、銀ロウ付けというストロングポイントを前面に打ち出すことにしたんです。手作業の金属の仕事は他にはない特殊な技術が必要です。その点に興味を持ってくれる若者を探そう、と」

高等専門学校を中心に佐藤常務は直接学校に出向き、学生や教師の前で地道に会社案内を行った。そのなかでインターンを募集したところ4名ほどが集まり、2015年に初めて1人の新入社員の入社が決まったという。

以後、同社では1年ごとに新入社員を増やしていったが、「最初はベテラン社員も何をどう教えていいかが分からなかった」と佐藤常務は語る。

だが、なかには社員教育に協力的な社員もおり、少しずつ仕事を覚える若手が増えてくると、社内の雰囲気もそれに合わせるように変化していった。「仕事を覚えていく若手」の存在が刺激となり、ベテラン社員たちの表情も明るいものになっていったそうだ。

近年は、2021年度「東京都女性活躍推進大賞」や東京商工会議所主催の「第20回勇気ある経営大賞」特別賞などを受賞。女性からの採用応募も増えているという

取材・文 稲泉連

撮影 編集部

写真提供 株式会社佐藤製作所

本記事は、月刊『理念と経営』2023年 3月号「特集2」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)