『理念と経営』WEB記事

編集長が選ぶ「経営に役立つ今週の一冊」

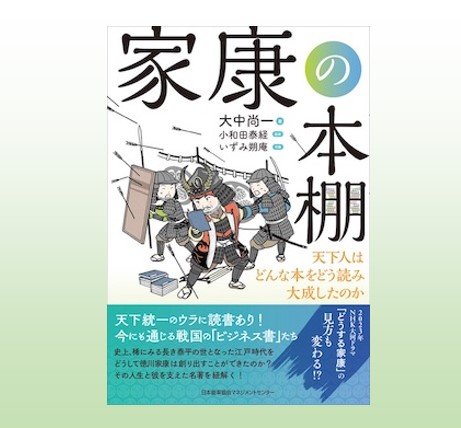

第44回/『家康の本棚――天下人はどんな本をどう読み大成したのか』

「家康は読書で天下を取った」

NHKの大河ドラマには大きな経済効果があり、出版界でも、放映開始に合わせて「関連本」を出すことが慣例化しています。

今回紹介する本も、昨年(2022年)末に刊行されたもので、今年の大河ドラマ『どうする家康』の関連本の一つです。

各社が一斉に大河ドラマ関連本を出すのですから、平凡な切り口では他の本に埋もれてしまいます。とくに「家康本」は元々たくさんあるので、なおさらです。抜きん出るためには斬新な切り口が必要になります。

本書の場合、著者がその「切り口」として選んだのは、家康の読書に的を絞ることでした。書名が示すとおり、家康が学び、糧としたさまざまな古典の紹介が、大きなウェートを占めているのです。こういう本はありそうでなかったものであり、企画として卓抜と言えるでしょう。

家康は、《学のない戦国武将が多い中にあっては異例ともいえるくらいの読書好き》でした。

その傾向は天下統一後も変わらず、《本が好きなあまり、征夷大将軍を息子である秀忠に譲ったあとには、「駿河文庫」と呼ばれる蔵書数一万冊にも及ぶ私設図書館を設立》したほどです。

旺盛な読書にこそ、信長や秀吉のような天才型ではない家康が天下を取れた要因があった……というのが著者の見立てです。

《家康は読書で天下を取った──本書はそのようなコンセプトで、家康がその生涯において書物からどのような教訓を得てそれを活かしたのか、その書物はどのような内容だったのかを皆さんにお伝えしていきます》

家康の生涯と古典が、両方学べる

タイトルが誤解を生みそうですが、本書は全編が本の紹介であるわけではありません。家康の生涯も、生い立ちから最晩年に至るまで、くまなく解説されています。

今年の大河ドラマをいっそう楽しむための副読本としても、十分「使える」内容なのです。

そのうえで、家康が学んだ古典については、その内容が一つひとつ丁寧に解説されています。つまり本書は、家康の生涯と古典が両方いっぺんに学べる本なのです。

例を挙げてみましょう。

《『漢書』は前漢の成立から滅亡までを描いているため、 一王朝の興亡の歴史が大変よくわかるものでした。家康は『史記』とあわせてこの『漢書』を読み、後年の豊臣政権の行く末に対する分析や江戸幕府の政権構想などに活用し、みずからの血肉としていったものと思われます》

《『孫子』は平安時代において貴族の間で広まりましたが、当時の日本の戦は名乗ったうえで一騎打ちという、個人の武力を前面に押し出したものであり、組織を操って勝利に導くという考え方ではありませんでした。そのため、『孫子』はなかなか普及せず、僧侶が教養として読む程度のものだったようです。その『孫子』を武士として積極的に学んで実践したのが、前述した武田信玄。そしてその信玄の影響を受けた家康も、『孫子』の教えを積極的に活用していきました》

そのように、家康が古典をどう生かしていったかが説明されたうえで、『史記』『漢書』『孫子』などの当該書籍について、過不足ない解説がなされているのです。

「経営者目線」も併せ持つ著者

経営者には、戦国武将についての本を愛読する人が多いものです。経営戦略や組織運営のヒントに満ちているからでしょう。家康の生涯を読書に焦点を当てて辿った本書も、それ自体、経営のヒントが多数得られる内容です。

加えて、そもそも著者が「経営者目線」を持つ人でもあります。というのも、著者の大中尚一さんは、高校の歴史教師を経て経営コンサルタントとして独立した人だからです。

《中小企業や個人の起業家さんの経営サポートをしつつも歴史好きの血は冷めやらず、(歴史を)ずっと学んできました》

そうした経歴の持ち主だからこそ、本書にも、中小企業経営に役立つ知恵が随所に盛り込まれています。

たとえば、多くの中小企業が直面している課題の一つに事業承継がありますが、《どうすれば承継はうまくいくのか。そのヒントも家康が教えてくれます》と、著者は言うのです。

家康は、《誰がトップに立とうとも、問題なく政治が行われて平和を保てるシステムを作り上げ》、そうすることによって承継問題をクリアしました。

そして、家康はその仕組みの一端を、愛読した『吾妻鏡』(鎌倉幕府の準公式記録として位置づけられる歴史書)にヒントを得て作ったのだと、著者は指摘します。

《家康は、『吾妻鏡』に書かれた頼朝や鎌倉幕府の事績に追従するだけではなく、反面教師にもしました。その最たるものが将軍の後継問題です。源氏の棟梁として将軍となり幕府を開いた頼朝ですが、その嫡流は3代で絶え、幕府の主導権は平氏の系譜である北条氏に握られてしまいます。そこで家康は同じ轍を踏むことを避けるため、血統のスペアを複数用意しました。いわゆる御三家と呼ばれる紀伊、尾張、水戸藩に自分の息子たちを配置し、仮に嫡流(江戸の将軍家)が途絶えたとしても、いずれかの家から将軍職を継がせることができるようにしたのです》

もちろん、家康のやり方が、中小企業の事業承継にそのまま適用できるはずもありません。それでも、家康が早くから承継問題を重んじ、その解決のために仕組み作りを推進したこと、そしてそのヒントを古典から学び取っていたことは、大いに参考になるでしょう。

「経営者目線」で家康の生涯を辿る本書は、中小企業経営者にとっても学び多き一冊です。

大中尚一著/日本能率協会マネジメントセンター/2022年12月刊

文/前原政之

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)