『理念と経営』WEB記事

特集1

2023年 1月号

新規事業の成功は、企業風土づくりにかかっている

立教大学経営学部 助教 田中聡 氏

新規事業を成功へと導く企業の共通項とは、いったい何だろうか。新規事業を生み出す人と組織の開発について研究している田中氏に、成果を出せる組織づくりのポイントをお聞きした。

“新規事業”の定義を多くの人が誤解している

企業が「新規事業」を興そうとするとき、まず考えておかなければならないのは、「新規事業とは何か」という根本的な問いです。多くの人は「世の中にとって新しいかどうか」が新規事業の定義だと考えていますが、それは誤解です。スティーブ・ジョブズのようにゼロから革新的事業を生み出す、「イノベーション」のようなイメージで新規事業を捉えてはならないのです。新規事業はあくまでもその会社の「既存事業」と対比して語られるものであり、大きくは「市場」と「サービス」の2つの視点に分けられるからです。

例えば、ホンダが日本で売られている既存のバイクを、新しい市場であるインドで売り始める。新しい商品を開発しなくても、それは同社にとっての新規事業です。逆にすでにある市場に対して、セブン‐イレブンが新たにインスタントコーヒー事業を開始する。それも新規事業です。

そして、新規事業を始める上で大切なのは、新規事業とは社内の多くの人たちを巻き込みながら、組織的に成り立っていく「プロセス」であると理解することです。よって新しい事業を社内で生み出すためには、「人」と同時に「組織」について考えなければなりません。

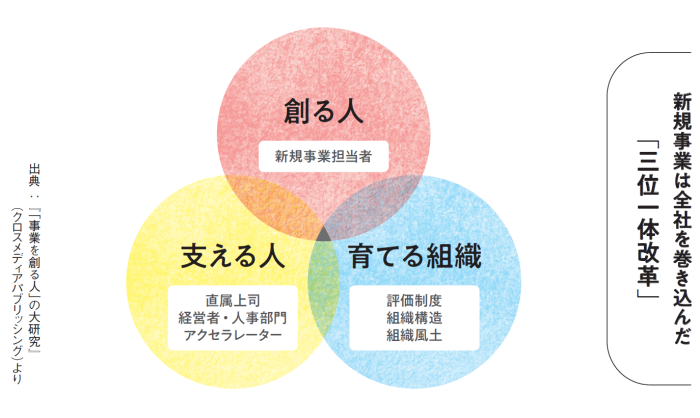

そこで重要なのが「創る人」「支える人」「育てる組織」の三位一体の構造です。新規事業を任された人は、常に大きな孤独と戦うことになります。既存事業の側から見ると、まだ売り上げの小さな新規事業は、ときに自分たちの事業のリソースを奪う「敵」に見えるからです。その中で、既存事業が新規事業の抵抗勢力になってしまうことが多いのです。

その悪循環を防ぐためには、経営層が一枚岩となって「会社の未来」や「理念」を同じ言葉で語り、なぜこの事業が必要なのかというメッセージを絶えず送り続ける姿勢が必要になります。新規事業を「新しい1つの事業」とだけ捉えるのではなく、全社的な経営課題として位置づける。会社にとっては本来、「既存」と「新規」に違いはありません。大切なのは、その会社がどんな価値を社会に提供しようとしているのかであり、全ての事業はその1点に紐づいている手段であるからです。

既存事業におけるエース級の社員を新規事業の担当に据えることも、1つのメッセージになるでしょう。さらに担当者が社内で孤立しないように役員クラスをメンターにしたり、たとえ失敗したとしても既存事業の良いポストに戻したりすることも1つの方法です。そのように、誰の目にも明らかな事例を積み重ねていくことで、新規事業が社の未来にとっていかに重要であるかを示し、会社としての風土を作っていく。

企業の中には「新規事業起案コンテスト」を開き、新しいアイデアを社員から募集する例も多いですが、この点を意識していないと、そうした取り組みもいずれは尻すぼみに終わってしまいます。そこに足りないのは「プロセスを支援する」という姿勢です。新商品や新サービス、新しい市場への進出……。多くは失敗に終わってしまう。しかし、それらにチャレンジした社員を会社が大切にしなければ、新規事業に前向きな風土は培われません。

図作成:編集部

取材・文 稲泉連

写真提供 田中聡

本記事は、月刊『理念と経営』2023年 1月号「特集1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)