『理念と経営』WEB記事

巻頭対談

2023年 1月号

激動の時代のいまこそ、先人の知恵と覚悟に学べ

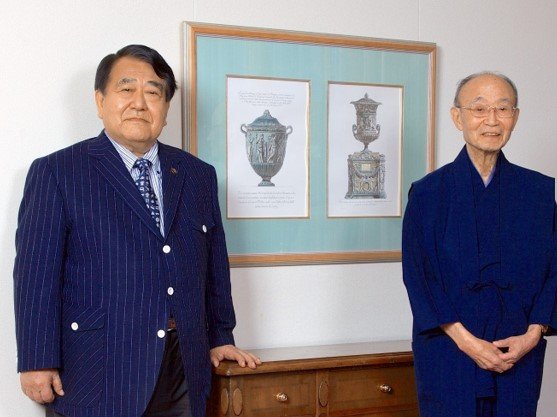

宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授 山折哲雄 氏 ✕ 日本総合研究所会長・多摩大学学長 寺島実郎 氏

戦後、経済最優先で進んできた日本が、大きな岐路に立たされている。強い経済に支えられ、世界をリードしてきた「経済大国・日本」もいまは昔の話。その力を失いつつあるなか、日本人はいったい何を心の支えとしていけばいいのか―。宗教学の泰斗・山折哲雄氏と知の巨人・寺島実郎氏との語らいから見えてきた「日本再生の

手がかり」としての宗教論。

経済至上主義からの転換を求められている

寺島 山折先生に直接お目にかかるのは今日が初めてですが、実はずっとお会いしたかったんです。私は長年総合商社で働いてきて、これまでに100カ国に迫る国々に赴き、特にアメリカにはニューヨークとワシントンに計10年以上も張り付いていました。戦後日本の経済現場を、最前線で見つめてきたわけです。その意味では、山折先生とはまったく生きてきた世界が違います。

ただ、アメリカ・欧州・中東をビジネスパーソンとして歩くうち、宗教が人々の暮らしに深く根付いていることを痛感して、キリスト教やイスラム教などについて本気で学ぶようになりました。宗教についてきちんと理解しなければ、欧米や中東ではビジネスができないようなところがあるからです。幅広い宗教関連書を読み漁るなかで、山折先生のご著作も、ほぼすべてに近いくらい拝読しております。だからこそお目にかかりたかったのです。

山折 ありがとうございます。私も、寺島先生のことはテレビの『サンデーモーニング』(TBS系)などでいつも拝見しておりますよ。わかりやすい解説コメントに感心しております。

寺島 恐縮です。せっかくの機会ですので、山折先生のこれまでの歩みについても少し伺いたいと思います。先生は10代前半の多感な時期に敗戦(1945年8月)を経験されたのですね。

山折 ええ。敗戦のときには旧制中学2年でした。実家があった(岩手県の)花巻も敗戦の1週間前に空爆を受けまして、町の半分は焼け野原になりました。当時の私は軍国少年でしたが、それにもかかわらず、敗戦で全身に強烈な開放感を覚えましたね。そこから、日本になだれ込んできたアメリカ文化、言い換えれば戦後民主主義の強烈なシャワーを浴びたのです。

寺島 先生はお寺の僧侶の長男として生まれ、東北大学で宗教学者への第一歩を踏み出されるわけですが、それ以前には政治や経済などに関心を深めた時期もあるのですか?

山折 もちろんです。戦後間もない時期には、共産主義・社会主義に関する書物を読み漁ったものです。やがて、政治思想から文学に関心が移りました。当時、父親からは「長男なのだから寺を継げ」と言われていましたが、私は継ぎたくなくて、文学かジャーナリズムの世界に進みたかったのです。でも、当時の大新聞社の就職は倍率100倍を超える超難関で、「とても無理だ」と感じて大学院に残りました。そこでインド哲学や仏教、アジアの思想を選んだのは、やはり寺に生まれたからでしょうね。

寺島 私は山折先生より16歳年下ですが、広い意味では2人とも戦後日本を生きた同時代人です。その世代の共通項として、青春の一時期に、社会の矛盾を解決する手段として共産主義・社会主義に関心を向けたことがあると思います。私にもそういう時期がありました。

しかし、あるときその限界に気づくんですね。マルクス流に階級矛盾を克服して世のなかを変えようとすることも、結局は経済の次元の話でしかない。経済はもちろん大切ですが、世のなかそれだけでは片付かない。だからこそ、21世紀になっても、宗教の問題、心の問題は大切なわけです。私は経済人として世界を飛び回るうち、そのことに気づきました。山折先生でさえも、最初から宗教の世界に踏み込まれたのではなく、戦後の多くの青年たちが歩んだ道筋を辿った末に行き着かれたのですね。

そしていま、戦後ずっと経済最優先で進んできた日本が、大きな岐路に立っています。経済の強さが誇りの拠り所だったのに、それが失われつつある。否応なしに、経済至上主義からの転換を求められているわけです。では、どこに向けて転換すればいいのか? そのことを、今日は山折先生と語ってみたいと思います。

「感ずる宗教」の豊かな伝統を日本に取り戻すべき

寺島 私は2021(令和3)年、自分の宗教論をまとめた『人間と宗教』(岩波書店)という著作も出しました。『理念と経営』は経営誌ですが、宗教、人間の精神性がわからなければ世界の激動は読み解けないし、ひいては経済や経営のこともわからないと思うのです。

特に昨年(2022年)は、安倍(晋三)元総理の射殺事件を機に旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の問題がクローズアップされ、宗教が社会の前面に出てきましたね。

山折 そうですね。1995(平成7)年のオウム真理教事件以来のことだと思います。私は当時、「オウム真理教事件の衝撃によって、日本人の宗教に対する考え方が大きく変わるだろう」と予想したのですが、全然変わりませんでしたね。いまの旧統一教会を巡る騒動を見ていると、四半世紀前のオウム真理教事件の騒動をただくり返しているだけという印象を受けます。多くの人が、宗教を「自分とは関係ないこと」として異端視するだけなのです。

私は、宗教には「信ずる宗教」と「感ずる宗教」があって、日本には「感ずる宗教」の豊かな伝統があると考えていますが、その豊かさがもはや失われてしまった印象を受けます。

寺島 と、おっしゃいますと?

山折 オウム真理教事件のあった95年の秋に、初めてイスラエルを旅しました。イエスが幼少期を過ごしたとされるナザレの街やガリラヤ湖を訪れ、ヨルダン川沿いに南下してエルサレムに入る旅程でした。行けども行けども、砂漠また砂漠でした。地上に緑らしきものはほとんどない。「砂漠で毎日暮らしている民族だからこそ、天上の彼方に絶対的なるものの存在を必要とした」のだな、と実感しました。こういう土地だから一神教が生まれたのだ、と……。

その旅を終えて帰国したとき、上空から眼下に見える日本列島が森また森であることに、心底ホッとしました。「こういう豊かな自然の国だからこそ多神教が生まれたのだな」と思ったものです。その体験を基に、当時『読売新聞』で連載していたコラムで書いたのが、「信ずる宗教と感ずる宗教」という一文でした。

一神教における神と人の関係は、「信じるか、信じないか?」の二者択一で、曖昧な中間はありません。それに対して、われわれ日本人にとっての宗教は「感ずる宗教」であって、信徒以外にも広く開かれた、曖昧で温和な宗教です。もちろん、西洋にもギリシャ・ローマ神話のような多神教的宗教はあるし、日本にも阿弥陀信仰のような一神教的宗教はあり、一概には言えません。ただ、主要な感覚として、彼我の宗教観は随分違うと思うのです。

ヨーロッパにおける十字軍のような、宗教の違いから起きる大規模な戦争は、日本にはほぼありませんでした。そこにはやはり、一神教的風土と多神教的風土の違いがあるのだと思います。

寺島 なるほど。山折先生は近著の『生老病死』(KADOKAWA)で、漢字の「心」と平仮名の「こころ」は意味が違うと書かれていましたね。平仮名の「こころ」は「大和心」であって、すんなり英訳できない幅広いニュアンスを持っている、と……。そのなかには「感ずる宗教」という意味の宗教心も含まれるし、日本人が持つ多様性や寛容性、柔らかさまでもが表現されている。そして、自分とは異なる神を信じる人々も許容する、よい意味での曖昧さ、円融自在さも、「こころ」のなかにはある。

ところが、戦後の日本は宗教そのものを生活からどんどん遠ざけていったために、「感ずる宗教」の豊かな伝統までもが、日本社会から失われつつある。それゆえに、オウム真理教事件やいまの旧統一教会問題のようなことが起きると、「宗教なんてごく一部の心の弱い人たちだけが信ずるもので、自分たちにはまったく関係ない」と拒絶することしかできない……そういうことですかね?

山折 ええ。そういう硬直性を私は感じてならないのです。

寺島 戦後の日本人があまりに宗教心が乏しい一つの背景として、戦前・戦中の国家神道に対する反省があるのだと思います。日本が国家神道によって戦争に突き進んだ明治から終戦までは、日本の歴史のなかで極めて特異な時代でした。本来の多神教的な曖昧さをかなぐり捨てて、あの時期の日本だけは一神教的な世界観のなかに吸い込まれて、「八紘一宇 」を掲げて「目が据わっていた」のです。

その果てに敗戦を迎えたものだから、あたかも「羹に懲りて膾を吹く」ように、戦後の日本は宗教そのものを忌避する傾向を強め、経済一辺倒の国になったのでしょう。

山折 おっしゃるとおりだと思います。そもそも宗教とは、科学などでは結論が出せない不条理な問題や曖昧な問題を考えるための「豊かな知恵の体系」でした。科学がどんなに進歩しても、そのような領域は必ず残ります。宗教の知恵を活用することそのものを避けてしまったら、そのことの副作用として社会に歪みが生じます。その一例として、私は「三種還元の法則」ということを言っています。

寺島 それこそ、われわれが気づき、向き合うべきことなのでしょうね。

山折 特に1990年代以降に顕著になった傾向ですが、理解しがたい不条理な凶悪犯罪がたくさん起きていますね。突然小学校に乱入して罪のない子どもたちを無差別に惨殺したり、重度障がい者施設の職員が障がい者を大量に殺害したり……。

そういう事件が起きたとき、まず心理学者がマスコミに呼ばれて、犯人の心理を分析してみせます。次に社会学者が呼ばれて社会的要因を追及し、ジャーナリズムが側面援護します。そして最後に、「この容疑者はやはり特異な病的性格を有していた」として、精神病理学者にお声がかかり、精神鑑定がなされるのです。

私はそうした現象を「三種還元の法則」と呼んでいます。不条理な出来事を、心理学・社会学・精神病理学という三種の学問によって合理的に解説してみせて、人々を安心させて事足れりとするのです。でも、「三種還元」されたからといって、事件の不条理性は何一つ変わっておらず、何も明らかにならないのです。

寺島 不条理な出来事を合理的に解釈しようとすることに、そもそも無理があるのですね。

山折 そうです。近代以前には、そのような不条理や結論の出ない問いに対して、宗教が曖昧なものは曖昧なままで一つの答えを与えていました。それは、「三種還元」で導き出されたもっともらしく合理的な答えより、ずっと豊かなものだったと思います。なぜなら、安易に〝一件落着感〟を与えるのではなく、そこから「人間とは何か?」「人生とは何か?」という深い思索に人々を誘うからです。宗教から目を背けると、そのような豊かさまでが失われてしまうのです。

宗教がわからなければ、いまの激動は読み解けない

寺島 安倍元総理の事件から宗教の闇がクローズアップされているわけですが、一方、喫緊の世界史的事件であるロシアのウクライナ侵攻にも、宗教が深く関わっています。そのことは日本でも私を含め一部の論者が指摘していますが、一般の日本人にはあまり意識されていません。

構成 本誌編集長 前原政之

撮影 中村ノブオ

本記事は、月刊『理念と経営』2023年 1月号「巻頭対談」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)