『理念と経営』WEB記事

企業事例研究2

2022年11月号

地に足を着けてミシンの裾野を広げる

株式会社アックスヤマザキ 代表取締役 山﨑一史 氏

ミシンといえば、かつて「1家に1台」あるものだった。しかし、令和になったいま「現役で使っている」家庭はどのくらいあるだろう? “斜陽産業”の声に負けず、アックスヤマザキは丁寧に市場のヒアリングを行い、眠っていたニーズを喚起している。

ミシンは世の中でどう見られているのか

アックスヤマザキの社員数は18名。日本でいちばん小さいミシンメーカーだ。

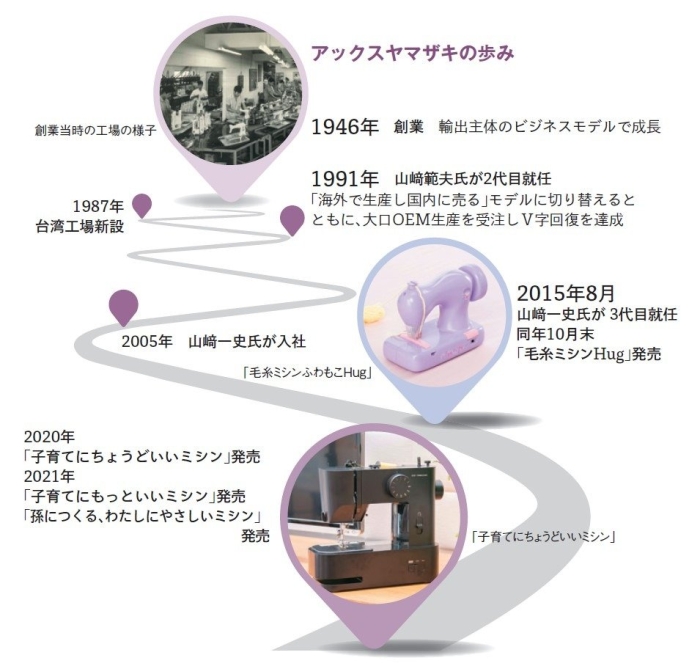

創業は1946(昭和21)年。山﨑一史社長の祖父卯一郎氏が大阪市で家庭用ミシンの製造を始めた。小規模ながら輸出主体で伸びていったが、円高により採算が取れなくなり、つぶれかけた。債務超過に陥っていた91(平成3)年、父の範夫氏が後を継ぎ、海外で製造、国内で販売する仕組みに転換し、業績をⅤ字回復させた。

その後は順調に推移していたが、2000(同12)年、OEMの主要得意先が解散したため受注量が一気に減った。

山﨑社長は大学卒業後、機械工具卸会社に勤めていた。「ミシン会社を継がせるのはかわいそう」という父の気持ちを受けて就職したのだったが、会社の苦境を教えてくれた父は、「正直、自分には立て直す自信がない」と言う。

家業があったおかげでいまの自分がある。そう思っている山﨑社長は、立て直せる根拠はなく、能力不足も自覚していたが、会社を守りたい気持ちと長男としての責任感から、「自分がやる」と決心した。

入社後、販売先を開拓しようとミシン販売店や通販会社を回ってみたら、自社の位置づけがわかった。

「最小・最弱の存在で、業界での優位性はほとんどないことを実感しました」

営業にかけずり回って何とか生きながらえることができても、来年はどうなるかわからない。山﨑社長は業界内部に向けていた目を、外部に転じてみた。

小学校ではミシンの使い方を教わるのに、いつしか誰もが苦手になっている。ミシンは世の中でどう見られているのか。ミシンにはどんな問題があるのか。それを知れば会社や業界を変革できるかもしれないと思ったのだ。

自ら集めた“声”から見えてきた変革の糸口

友人・知人の家族にヒアリングしてみると、「使っていない」けれど、「使ってみたい」気持ちはあると言う。ミシンにまったく興味がないわけではないのだ。

「ミシンは使うとき、上糸をかけて下糸をセットするなど手間がかかります。スイッチを入れるだけでいい機器とは違って、面倒、難しいというイメージがあるため使われなくなり、手づくり文化も途絶えてしまったのでしょう」

そこで山﨑社長は「大逆転戦略」を描いた。ミシンに慣れるための補助階段のような製品を用意し、「ミシンが使えた!」という成功体験を持ってもらおうという案だ。ミシンに対する抵抗感をなくして手づくり需要を復活させれば、社会を変えることにもなる。

ユーザー層の声を集めるのに外部の専門機関を使ったこともあるが、「気持ちが乗らないというか、“他人事”になってしまうのです。自分が感じる〈なぜ?〉を追いかけてみようと、自分で直接話を聞いてみると“自分事”になりました」と言う。

自ら声を聞くと、それまで見えなかったものが見えてきた。「ミシンって、まだあるの?」「実はやってみたかった」といった言葉だけでなく、その表情まで鮮明に記憶に残り、あの人たちに使ってもらえるようにしようと考えれば考えるほど、取り組むべきテーマが具体化していった。

山﨑社長が思い描いたのは、子どもが簡単に使えて楽しめる「毛糸ミシン」だった。

取材・文 中山秀樹

写真提供 株式会社アックスヤマザキ

本記事は、月刊『理念と経営』2022年11月号「企業事例研究2」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)