『理念と経営』WEB記事

企業事例研究1

2022年11月号

その「出会い」が、 人生を大きく変える

株式会社菊池製作所 代表取締役 菊地 功 氏

菊池さんなら何とかしてくれる―。そんな信頼の積み重ねの末に確立した「一括一貫体制」によって飛躍を遂げてきた菊池製作所(東京都)。蓄積した経営基盤と知見を生かし、今ではスタートアップの支援事業を推し進める。根っこにあるのは、「出会いには人を、会社を変える力がある」という、菊池功社長の揺るぎない信念だ―。

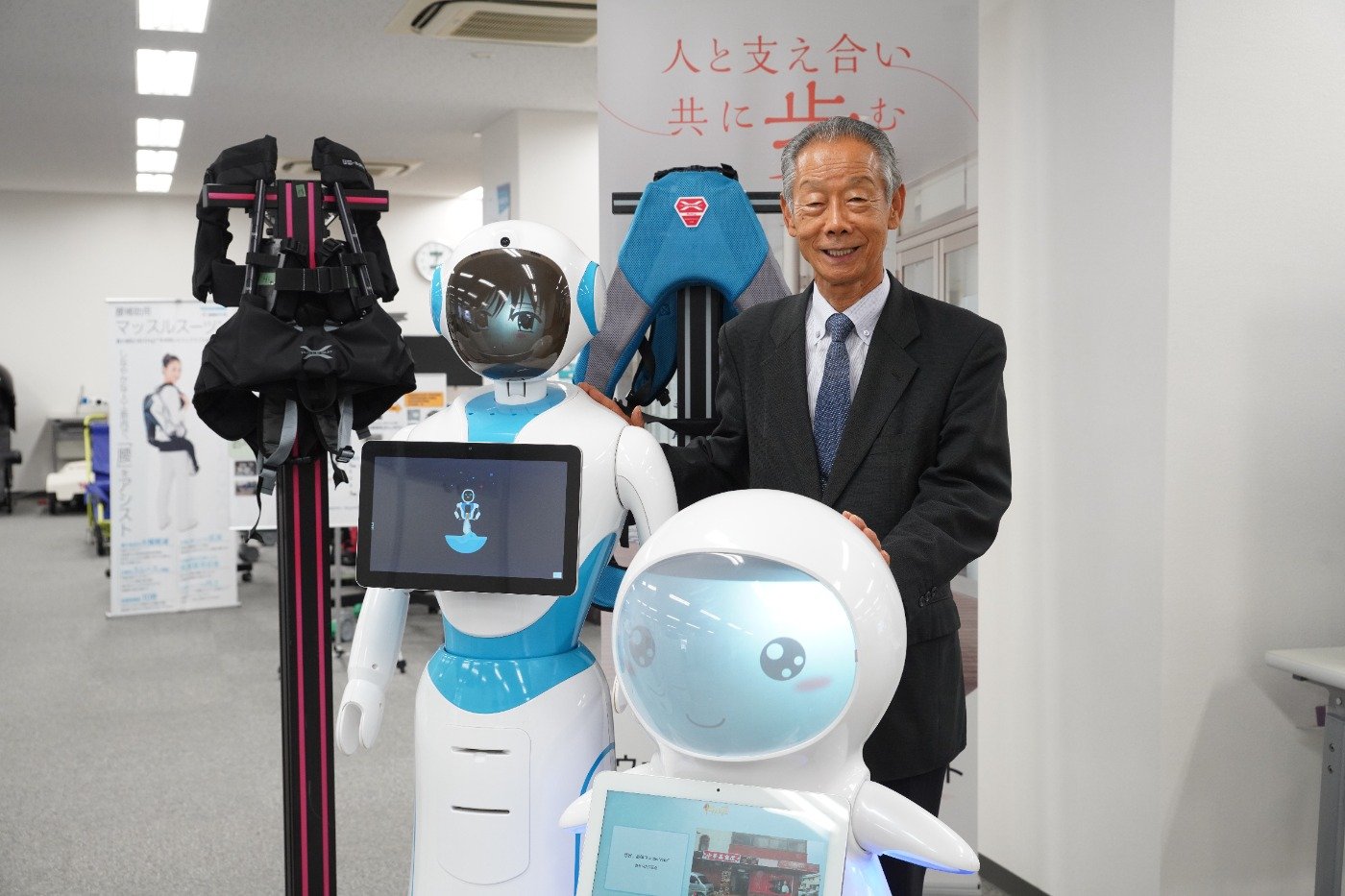

JR中央線の八王子駅(東京都)北口から徒歩3分ほどのビルにある菊池製作所のショールーム。

ドローンをはじめウェアラブルな歩行支援装具、受付や案内、配膳をするサービスロボット、力仕事の補助をしてくれる装着型アシストスーツ、ウイルスも除去できる空気清浄機など、本当にさまざまな製品が展示されている。

そこからは試作メーカーからスタートし、今では「総合ものづくり支援企業」を謳う同社の技術力の奥深さが自然に伝わってくる。

―会社設立は1976(昭和51)年ですね。

菊池 そうです。それ以前に個人創業という形で、25歳くらいから少しずつ仕事をもらってやり始めていたんです。

―60年代の後半ですか?

菊池 昭和18(1943)年生まれですから、その頃からですね。

私は福島県の飯舘村の農家の三男坊で、上の兄貴は国家公務員、下の兄貴は地方公務員。親に「お前は高校を出て郵便局に勤めるといい」と言われていました。だけど、どうしても東京に出たくて、中学を卒業すると友達と4人で職業安定所(現ハローワーク)に行って東京の会社の求人を探しました。

そうして新宿にあったカメラの試作メーカーに勤めたのです。

社長が大手メーカーを辞めて起業したばかりで、私たちは社員一期生でした。そんなことでもなければ、当時でも、中卒でカメラ会社などの工業系の会社に就職することは難しかったと思います。

―そこで試作メーカーとしての技術を学ばれたわけですね。

菊池 はい。その後、大手メーカーが八王子に移転したので、私たちも八王子にきたのです。私が独立するときも仕事を出してもらいました。その仕事があったから数年で会社を立ち上げることもできたのです。そういうことを思うと、出会いの大切さを感じます。

出会いが、その人の人生を大きく変える。会社も同じだと思います。以来、出会いを大切にすることがモットーになりました。

― 自社の技術力は、そのまま社員力だともおっしゃっています。

菊池 その通りです。会社は 〝人〟で決まります。やはり、これも出会いですね。人を育てるのは4、5年かかります。ところが、ようやく一人前になったなと思ったら、大手メーカーから一本釣りのようにスカウトされてしまう。こういうことが何度もありました。でも、それでいいと思っています。

―それはなぜですか?

菊池 うちの価値を知ってもらえます。菊池から来た人間は使える。

となると、やがて新しい受注に繋がるかもしれません。

― しかし、育てた人を引き抜かれるのはジレンマですね。

菊池 それは仕方ありません。また新しい人を育てるだけです。

われわれが使う機械はどんどん変わっていきます。うちではできるだけ新しい機械を入れることにしています。社員に最先端の技術を身につけてもらうためには必要なことだと思っています。

― 時には、目先の利益より設備投資を優先させる、と……。

菊池 そうです。事業をしっかりと持続させるには、社員のモチベーションや生活をよりよくしていくことが一番重要ですから。

営業をしなくてもどんどん仕事がくる

―菊池製作所の強みは社員の技術力と、もう一つ「一括一貫体制」にあると聞いています。

菊池 試作メーカーと言っても金属加工やプラスチック加工など、専門にやっているところが多いんです。うちのようにトータルでやっているのは稀です。

― 一括一貫体制のメリットは、どんなところにありますか?

菊池 メーカーは新製品の設計が終わるとそれぞれ複数の専門の業者に試作の発注をかけます。それが、うち一社で済みます。

―発注の手間が省けますね。

菊池 はい。製品に何か不具合があった場合も、部品ごとにバラバラにして問題の部分を調べて、また試作に出さなければいけません。

これをやっていると、新製品の開発期間がすごく長くなるわけです。うちでは一社で対応できますし、さらに長年の経験から不具合に対応するための提案もできます。

―なにより、スピードですね。

菊池 速さは、メーカーにとって一番の魅力です。菊池は一括一貫体制だと知られるようになって、50社以上の上場メーカーと仕事をするようになりました。

―カメラ関連だけではなく?

菊池 ええ。カメラから始まって複写機、医療機器、デジカメ、自動車部品関連など、さまざまです。

レンズと電子パーツ以外は、機械のカバーからギア、レバーなどなんでもつくってきました。

―一括一貫体制をやろうと思われたのは、なぜだったのですか。

菊池 「これも」「あれも」と仕事を頼まれるようになるうちに、自分たちのつくった部品がどこに使われているのかわからないようでは働き甲斐がないということに気づいたのです。部品だけつくっているのではなく、ある程度製品の全体がわかるような試作をやりたいと思うようになったわけです。

―いつ頃からですか?

菊池 会社を設立して10年も経たない頃です。社員が50人くらいの段階からやっていたと思います。まだ日本のものづくりの勢いがあったときです。

―80年代。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代ですね。

菊池 営業をしなくても、向こうからどんどん仕事がくる。「何とかやってくれ」「お金は考えずに、いいものを早く出してほしい」と。

本当に会社ってこんなに楽なものか(笑)と思いました。

「株式上場」「大学との連携」の狙い

90年代に入っても、試作の受注は増え続けた。利益が出た分を社員に還元しても、内部留保は潤沢に貯まっていったという。

新世紀を迎えた頃、菊池さんはあることに気づいた。

取材・文 中之町新

撮影 鷹野 晃

本記事は、月刊『理念と経営』2022年11月号「企業事例研究1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)