『理念と経営』WEB記事

特集1

2022年10月号

定年後は人や組織をつなぐ架け橋になろう

一般社団法人定年後研究所 所長 池口武志 氏

特集1の企業事例では、現場で活躍するシニアの姿を見てきた。定年後も私たちが長く働き続けるためには、どのような点に留意したら良いのだろうか。また、企業側はシニアの力をどう活かすべきなのか――。

シニア世代にも多様な働き方が広がっている

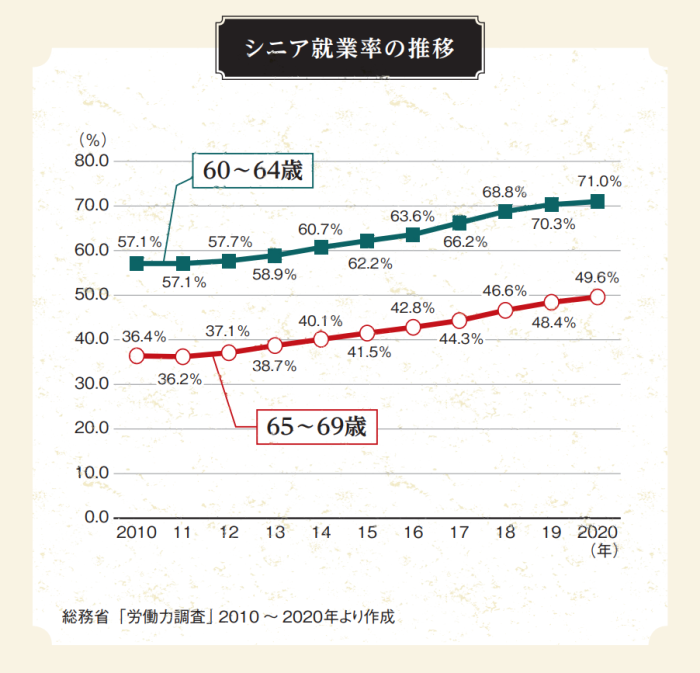

――少子高齢化が進み人口が減少する中でシニアが活躍できる環境整備をするために、「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され2021(令和3)年4月1日施行されました。そこでは「七十歳就業確保措置」が努力義務化されています。その概要について教えてください。

池口 70歳までの就業機会の確保について多様な選択肢を法制度上整えて、その中のいずれかの措置を事業主が制度化するよう努力目標を設けています。例えば、70歳までの継続雇用制度や定年の引き上げ、定年制の廃止などです。ただし、これは努力義務です。

その他にも、創業支援や社会貢献活動なども推奨しています。創業支援というのは、単に独立を勧めるのではなく、独立する方に元の勤務先が業務委託をするなど、元の勤務先と紐付きになった形での支援です。また仕事を、元の勤務先だけに限らず、取引先や仕入先などご縁のある他の会社に広げていくことも想定していると言えるでしょう。

社会貢献活動については、例えば地域のボランティアとして働く場合、それを勤務先が経済面でサポートするようなことも推奨しています。

――つまり、働き方の多様化を進めようとしているのですね。

池口 そうです。単に一つの会社に一生涯雇われ続けるだけではなくて、さまざまな働き方を実現して、それぞれがやりたいことをできるように支援をするわけです。

――働く側の意識の変化について教えてください。

池口 働く人たちは、必ずしも一律に70歳までの雇用延長を望んでいるわけではありません。高齢になると毎日フルタイムで勤務するのは体力的にもきついですし、65歳になれば厚生年金ももらえるし、子どもも自立して、経済的にも肩の荷が少し下りる時期です。従って、フルタイムで働くよりも、働く日数や時間を柔軟に設定してもらうことで、本来自分がやりたかったことやボランティア活動に参加する時間も生まれてきます。働く側にとっては、非常に嬉しい環境ですね。

今後はさらに、「終身雇用・フルタイム・一社専属」を前提とした伝統的働き方に固執しない柔軟な働き方が社会に広がっていくと思います。

「福祉的雇用」から「戦略的雇用」へ

――従来の雇用延長した場合の働き方と、何が違ってくるのでしょうか。

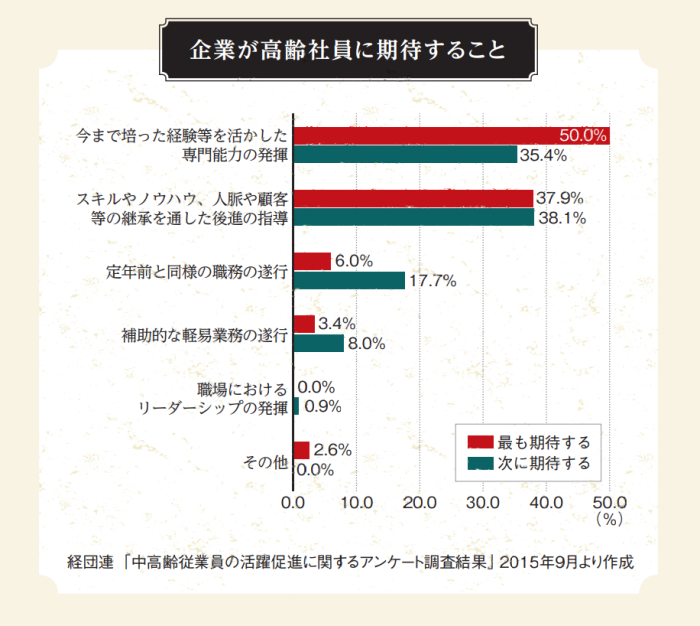

池口 従来の雇用延長は、どちらかといえば「福祉的雇用」と言っても過言ではなかったと思います。多くの大企業は60歳が定年で、その後契約社員として1年更新を続け、法律上のマスト義務である65歳まで雇うわけですが、もし企業が雇用延長をしないと従業員は経済的な不安も増すでしょう。そうならないように“福祉的な感覚”で継続雇用をしてきた面もあるので、仕事の内容は、どうしても現役世代の補助的なものになってしまうし、ボーナスも雀の涙というのが実情でした。

しかし次第に、“会社の大事な戦力”として雇用を続ける「戦略的雇用」へと変化してきました。その傾向は今後さらに強まると思います。60歳になったら急に能力がガタ落ちするわけではありませんから、いきなり補助的な仕事しか任せないのは、合理的ではありません。むしろ、それまで蓄積した経験を活かすことができれば、極めて有能な即戦力になりうるわけです。

――戦略的雇用を促進するためには何が大切でしょうか。

池口 明確な役割付与に基づく人事評価と期待感の共有が大事だと思います。従来の福祉的な雇用延長では目標設定や人事評価が軽視されがちでしたが、60歳を過ぎてもやる気があって結果を出した人に対しては、正当な評価をして報いるのが道理です。それが本人のモチベーションアップにもつながるし、会社のためにもなります。

取材・文 長野修

撮影・図 編集部

本記事は、月刊『理念と経営』2022年10月号「特集1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)