『理念と経営』WEB記事

企業事例研究1

2022年9月号

お客様が喜ぶ顔を見せるとき 社員が目を輝かせて働いているとき

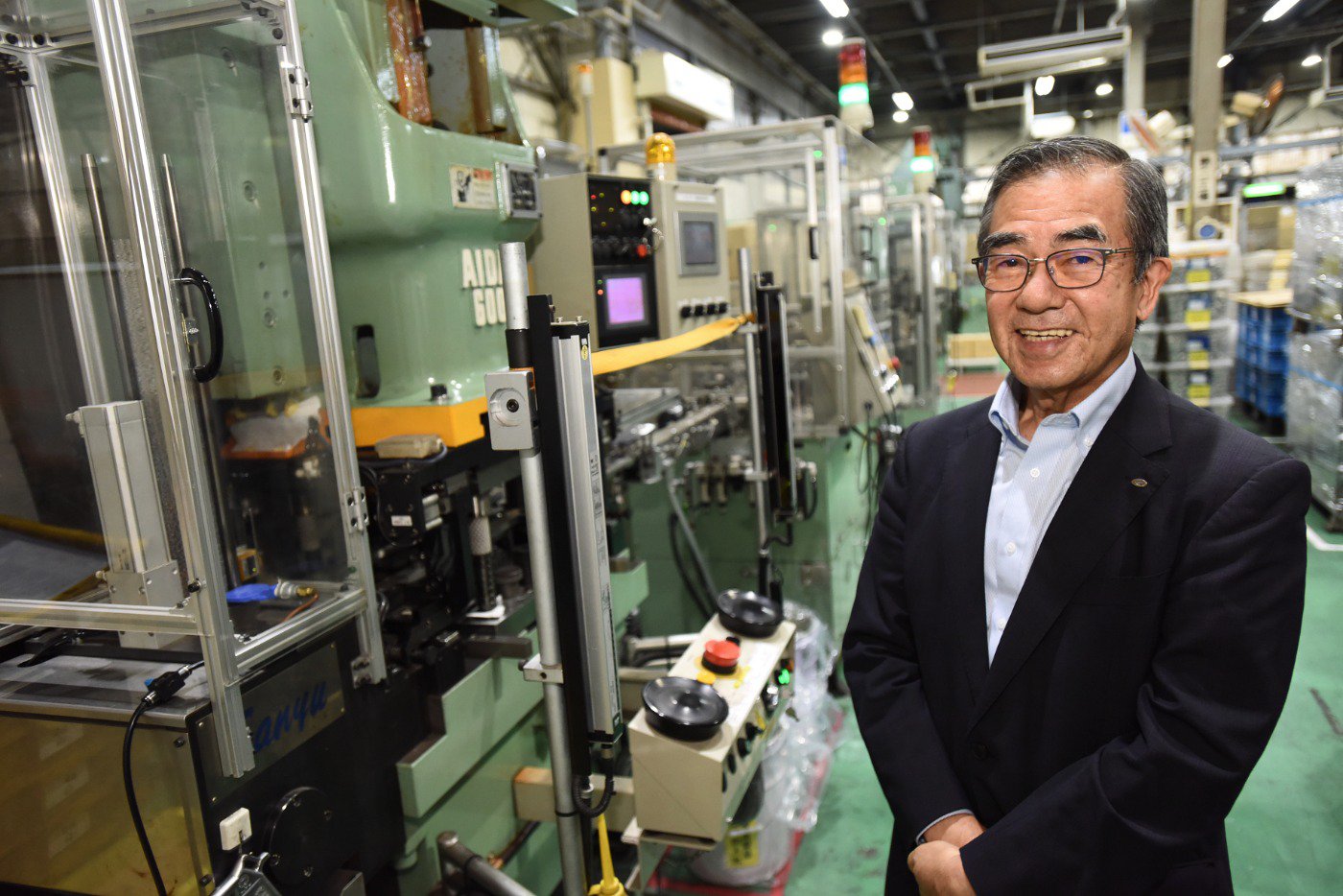

株式会社ヒロハマ 取締役会長 廣濵泰久 氏

〈いったい、自分は何のために会社をやっているのか―〉。それまで、万年業界2位に甘んじていた「ヒロハマ」(東京都墨田区)だが、この1点の気づきを導きの糸にして会社は変わり、シェア6割を誇る業界トップになった。紆余曲折を経ながら培ってきた、廣濵会長の〝わが体験的経営論〞。

新規事業への「挑戦と撤退」

ヒロハマは、一斗缶などさまざまな缶製品の口金やキャップ、手かん(把手)といった 〝缶パーツ〟の専門メーカーだ。現在、シェアは約60%。業界トップである。

創業は戦後すぐの1947(昭和22)年。廣濵泰久会長の父である重治さんが製缶メーカーからの下請けで仕事を始めた。〝いつかはメーカーになる〟という強い意志を持ち、斬新な発想で常に商品開発、改良を重ねてきたという。なかでも大きな功績は、製缶メーカー毎に異なる口金やキャップの規格統一を国に要請し続けたことだ。それが認められJIS規格(日本工業規格=当時)が定められた。高度経済成長真っ盛りの1960(同35)年のことである。

―小さな頃から会社を継ごうと思っておられたと伺っています。

廣濵 姉が2人、末っ子で長男ということもあって、自分が会社を継ぐのはごく普通のことだと思っていました。

―先代はどんな経営者でした?

廣濵 一緒に暮らしていましたが、父からは愚痴を一切聞いたことがありません。会社でもそうでした。これはなかなかできないことです。父は偉かったと思いますよ。それと、いつも製品のことを考えていましたね。

それまで針金でつくられていた手かんに持っても痛くないように金属板の持ち手部分をつけたり、錆を出にくくするために口金口径部の縁を内側に丸めたり……。初めの頃の開発製品はほとんど父が考えたものです。

―JIS規格の制定は大きかったようですね。

廣濵 もちろんです。規格が統一されたことで大量生産ができるようになりましたし、缶パーツの業界の地盤も固まりました。当社もメーカーとしての基盤ができました。ただずっと業界2位。1位の壁は厚かったですね(笑)。

―会社を継がれたのは91(平成3)年でしたか?

廣濵 そうです。それまでも専務として会社の実務は任されていたのですが、父が入院して、おそらく退院は無理だろうということで社長になりました。

―バブルが弾けた時期ですね。

廣濵 まさに、その直後です。缶パーツの市場全体が縮小していった時期でした。仕事が減っていき、なんとか別の市場を狙えないかと飲料缶のプルタブに取り組んだのです。切り取るタブから缶に残る「ステイ・オン・タブ」に切り替わるときで、当時の月商の2カ月分、4億8000万円ほどの資金を設備などに投入して事業を開始しました。

ところが、間の悪いことにすごい円高になって、外国から安価で缶が輸入されるようになりました。価格が暴落し、ステイ・オン・タブの蓋も半額に近い値段になり、やるだけ損をする形になりました。それで撤退したのです。

―それは大きな決断ですね。

廣濵 大変でした。本当に、いい勉強になりました。

「缶の業界を全面的に支援しよう」

―撤退されたのは何年ですか。

廣濵 平成9(1997)年です。

自分一人では決断できなかったと思います。経営幹部の2人が「この先、もう伸びないよ」と言うんです。会社を思う2人の気持ちがよくわかり撤退を決めたのです。

―そういう直言をしてくれる幹部の存在は大切ですね。

廣濵 そう思います。振り返ると、この取り組みには2つ間違いがあったと思っています。1つは動機です。どこかで父と同じように、自分だってやれるんだということを社員に示したい。そんな気持ちがあって、功を焦ったところがあったと思います。

もう1つは、市場のあり方に対する読み間違いです。基本的に大量につくる仕事は大手がやる仕事なんですね。当社でも1分間で何百という形でプルタブをつくっていたんですが、大手は何千の世界です。結果的に勝負にならない。そこを読み間違えたわけです。

― 社員全員の前で頭を下げられたそうですね。

廣濵 謝りました。結局、投資したお金はすべてドブに捨てたことになったわけですから。偶然にもその夜、中小企業家同友会主催の経営指針の成文化セミナーがあったんです。当時、私は千葉同友会の代表理事をやっていた関係で、参加したわけです。セミナーでは、最初に「あなたは何のために会社をやっているんですか」と聞かれるのです。2代目なので、そんなことを考えたこともありません。しかし、その気持ちこそが経営理念なんですね。当社にも経営理念はありましたが、良い言葉を集めて並べたようなものでした。セミナーを聞いていて、理念をつくろうと思ったのです。その頃、正垣さんからいろんな話を聞く機会もあったんです。

―サイゼリヤ創業者の正垣泰彦会長ですか?

廣濵 そうです。正垣さんはこんなことを言うんです。「人間は自分が何かをやって人が喜んでくれると嬉しいでしょう。だけど一人じゃ大したことはできない。だから、いろんな人の力を借りて最も効率的な分業の仕組みをつくって、より多くの人に喜んでもらう。これが会社をやっている意味じゃないの」と。悩んでいるときでしたから、目から鱗が落ちました。

取材・文 中之町 新

撮影 富本真之

本記事は、月刊『理念と経営』2022年9月号「企業事例研究1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)