『理念と経営』WEB記事

特集

2022年9月号

愛情を込めて育ててきたから、最後まで残ることができた

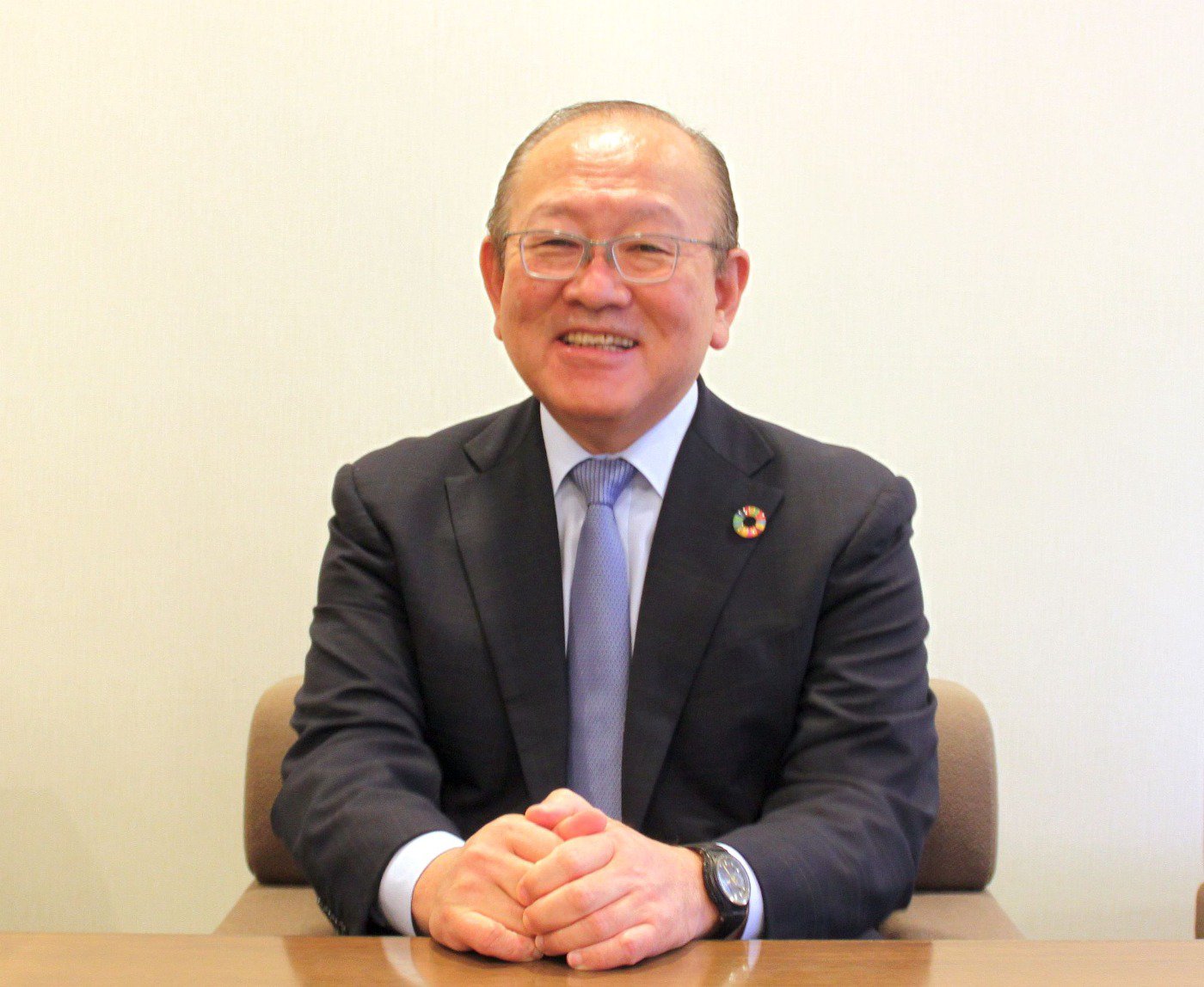

株式会社キミカ 代表取締役社長 笠原文善 氏

「アルギン酸」とは昆布やワカメのぬめり成分で、食品を中心に医薬品、化粧品、繊維加工など幅広い分野で活用されている。パンや麺の食感を向上させたり、きめ細かく消えにくいビールの泡をつくったりできるのはアルギン酸のおかげだ。キミカは国内唯一の専業メーカーで、国内シェアは9割超を誇る。

寝食を忘れて開発に打ち込んだ父

創業は1941(昭和16)年。当時、戦場から傷病兵として帰還し、千葉県君津で療養中だった笠原文雄氏が、海岸に打ち寄せられたまま朽ちていく海藻の山を見て、「もったいない。なんとか有効活用できないだろうか」と考えたのがキミカの始まりだ。

「当時は日本中が物資不足に困窮していた時代です。大量に漂着し利用されていない海藻を見て、居ても立っても居られなかったのではないでしょうか。もともと化学の知識などない父は、独学で海藻からアルギン酸を製品化する仕組みをつくりあげたのです。とにかく明けても暮れても研究に打ち込んでいました」

だが、長男の文善氏には会社を継げとは言わなかった。

「最初はアイスクリームの安定剤として利用され経営も順調でした。ところが、人工甘味料の発がん性が問題になると、100%天然由来のアルギン酸までバッシングの対象とされ売り上げが激減。一時期は電気代の支払いもままならなかったといいます。労働運動にも悩まされ、経営者の悲哀を嫌というほど味わったのでしょう。それで、私にはやりたいことをやれとしか言わず、私もそのつもりでいました」

実際、文善氏は大学卒業後、大手製薬会社に就職、仕事も順調だったという。だが、84(同59)年に父が急死すると、迷わず退職して父の会社に入った。

「生前父は、アルギン酸に一生を捧げてきたがついにビジネスとして完成させることができなかったと悔しそうに言っていました。その遺志を受け継ぐことができるのは、やはり息子である私しかいないと思ったのです」

壁を乗り越えることで信用が高まった

ところが、いざ入社してみると、事業を取り巻く環境は最悪だった。大手取引先から突然取引を打ち切られる。東京湾の環境規制が強化され、排水処理施設をつくらなければならないが、それに必要な費用が数億円。新規参入してきた中国企業の安売り攻勢。極めつけは、エルニーニョ現象で海水温が上がり、最大の輸入先であるチリの海藻が全滅したこと。これによりアルギン酸の原料が満足に調達できなくなっていたのである。

このままでは存続も危ぶまれるほどの大ピンチに会社は立たされていた。だが、座して死を待つ気など微塵もない笠原氏は、本当に海藻が全滅したのかこの目で確かめようとチリに渡る。これが転機となった。

「全滅したのは北部だけで、南部の海岸には十分な量の海藻があったのです。ならばと千葉のプラントをこの地に移すことにしました。広大な土地のあるチリなら、アルギン酸製造後に出る残渣を処理して海中に戻さなくても、そのまま積み上げておけばいいのです。無害なので何も問題はありません。また、海藻を砂漠で乾燥すれば、乾燥機も要らずCO2(二酸化炭素)削減にもつながる。まさに、一石二鳥にも三鳥にもなると

いうことがわかったのです」

87(同62)年にチリ工場が完成し、高品質のアルギン酸を低コストで量産できるようになると、ようやく会社は経営危機を脱した。

取材・文 山口雅之

撮影 編集部

本記事は、月刊『理念と経営』2022年9月号「特集」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)