『理念と経営』WEB記事

人とこの世界

2022年7月号

自ら問いを立て、自他を享受する「個」の力を育てる

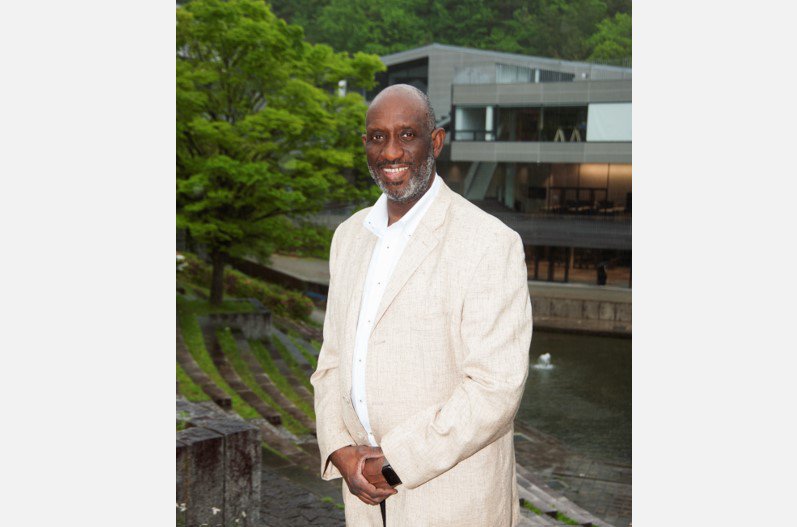

京都精華大学 前学長 ウスビ・サコ 氏

今年3月まで京都精華大学の学長を務めたウスビ・サコさん。日本の大学初のアフリカ出身の学長として、大きな話題を呼んだ。学長の4年間を終えた今、サコさんは日本の教育課題や大学の進むべき方向をどう考えているのだろうか。

今年2月、京都精華大学に新しい校舎が完成した。以前からあった「明窓館」という校舎を取り壊し、建て直したのである。新しい明窓館には教室の機能がない。すべてがディスカッションやワークショップ、展示や発表空間などで、学生が「公共空間」として使えるようにつくられているという。

「教室は勉強せなあかんと構える場です。ここは違う。友達としゃべったり議論したり、だらだらしたりする場なんです。教室で得られるのは情報であって、それを教室の外で知識化していくプロセスが必要なんです。こういう明窓館みたいな場があれば知識のレベルはより上がると期待できます」

この3月に4年の任期を満了した前学長のウスビ・サコさんは、そう話す。新明窓館は学長としての大学改革のカギなのだ。

サコさんが学長選に立候補したのは、人文学部長だった2017(平成29)年のことである。十何年に一度まわってくる理事長選挙との同時選で、しかも選挙制度が改正され、立候補者が推薦され、方針を公開し、必要に応じて公聴会を行うなど開かれた選挙を目指した、初めての学長選だった。

当時、精華大は定員割れを起こしていて全体で61%ほどしか学生が集まらない状況だったそうだ。

「精華が『こういう教育をしています』ということを外に十分に知らせ伝えていなかった結果です。学生を増やすためにも大学を変えていかなければいけないと、みんなが思っていました。私も、そのために大学の理念をもう一度点検してみたんです」

理念は「人間尊重」と「自由自治」である。サコさんは原点に帰り、精華大の進むべき方向を考えたという。そうして学長選に向け、グローバル化とリベラルアーツを柱に大学改革のマニフェストをつくった。

「グローバル化の展開は双方向です。精華の学生が国外に行くことと、留学生や外国籍・女性の教員を積極的に受け入れること。また、大学全体のダイバーシティを推進する。これが大きな目標の一つです。それとリベラルアーツ。5つの学部を横断した共通教育を強化することです」

新しい校舎の構想も、 理念と向き合う中で“みんなが自由に集まれて、偶然の出会いをいろいろつくれる場所とはなんだろう”という問いかけから生まれたそうだ。明窓館が新しくなってキャンパスの真ん中が開放されたと、サコさんは言う。

「みんなが自由に集まれるアフリカ的広場ができた感じです」

いまでは学生数は定員を少し超えるくらいになった。サコ学長を中心に教職員も学生も一つになって大学改革を進めた結果に違いない。

「私は起き抜けにパン屋に朝食のパンを買いにいくし、近所のコンビニにも行く。そんな庶民派なので、大学も柔らかい、取っ付きやすいイメージになっていると思います」

そう言って、サコさんは笑った。

2022年2月竣工した「明窓館」。講演会やイベントに使用できる大ホールや、大型ギャラリー、学内での国際交流を促進するグローバルラウンジなどがあり、学生たちが異文化に触れ、新しい価値観を学べる京都精華大学の中心的施設だ

来日して実感した“言葉を選ぶ日本の文化”の難しさ

サコさんの出身地は西アフリカのマリ共和国である。

「幼い頃から成績は良かったので、長男としてみんなに期待されていたんです。それに応えて勉強はしたけど、その一方で超ヤンチャでした」

親族の期待とは別に、本当の自分をどうつくっていこうかと模索し、そのために友達と徹底的に遊び、議論もし、よく喧嘩もしてきたという。

高校を卒業すると国費留学生になった。割り当てられた先は中国。そこで建築を学び、大学院の修士課程一年の途中で留学先を日本に変えた。1991(同3)年のことである。

「中国よりももっと自由でオープンに研究ができると思ったんです」

その前年、日本を旅し“日本はオモロい国や”と気に入ったそうだ。

京都大学大学院で学び、博士号を取った。その翌年の2001(同13)年に精華大の専任講師になった。

日本で暮らして、31年になる。

「日本で一番しんどいと思ったのは、相手のことを想像しながらしゃべらなあかんということです。こう言うとどう受け止めるかな、これ通じるかな、と。私にはできません」

自分の言いたいことは、きちんと言う。そこはマリの流儀を通す。しかし、相手はこちらの気持ちを忖度して議論や会話を途中で止める。あるいは非常に遠回しな言葉でそれとなく本音を伝える。議論が途中で終わってしまうのだ。

「英語でスピーチするときはみなさん明確な言葉で話すのに、普段は曖昧な言葉づかいになる。英語ではそんな言い回しは必要ないからです」

一方で、サコさんは相手を慮り、相手を傷つけないように言葉を選ぶ日本の文化は非常に高度なものだと評価もしている。そのうえで、

「日本だけで暮らすならいいけど、いまのように非常にオープンなマーケットになって、グローバル化するとその良さは機能しなくなります」

と、話すのである。

取材・文 鳥飼新市

撮影 丸川博司

本記事は、月刊『理念と経営』2022年7月号「人とこの世界」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)