『理念と経営』WEB記事

特集2

2022年7月号

会議の無駄を省くことで、利益も社員満足度も上がる

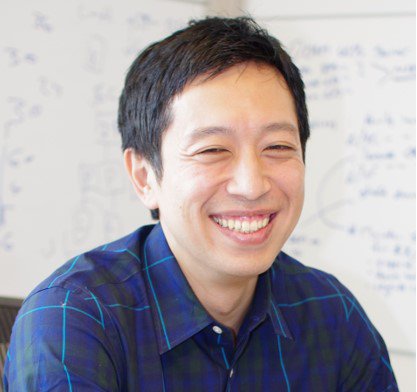

株式会社クロスリバー 代表取締役CEO 越川慎司 氏

そもそもなぜ会議に無駄が生まれてしまうのだろうか?中小企業各社の会議データを約8000時間保有し、働き方改革の支援を行うクロスリバー代表・越川慎司氏に、無駄が起こる原因とその改善方法を、同社独自のデータ結果を交えながら解説してもらった。

無駄な会議はどの程度行われているのか?

――815社を対象にした御社の調査によれば、仕事時間の実に43%が会議に費やされていたそうですね。

越川 会議が多いことは多くの企業が自覚されていますが、せいぜい25~30%くらいだと思われていることが少なくありません。だから、この数字には驚かれます。一方でわかった事実は、会議改革のためには変化を数字で表さないと人はなかなか動けないということです。例えば仕事時間の43%を占める会議を、13%減らすと決める。こうなれば会社は動きます。

――必要な会議とそうでない会議を、どう見分ければいいのでしょうか?

越川 社内会議は大きく3つに分類されます。情報共有、意志決定、アイデア出しです。このうち圧倒的に多くて60%を占めていたのが、情報共有でした。教育と啓蒙が含まれる朝礼など、重要な情報共有の場もありますが、情報を流すだけの会議も多い。今やITツールを使えば代替できますから、伝統的に継続されているような定例会議は見直しの対象になると思います。

また、どうして思った以上に会議が多いのかというと、「会議のための会議のための会議」がたくさん行われているからです。そしてその理由は「心配だから」。経営者や上司への過剰な気遣いから、社員は会議を増やしてしまう。心理的安全性が足りないんです。社内で腹を割って話せる環境がない会社は、どんどん会議が増えていきます。

それこそ経営会議の準備に費やされる時間は、のべ70時間にもなりました。しかも、用意した資料の20%はめくられることもない。実は大きな無駄を生んでいたんです。

図 編集部

取材・文 上阪徹

本記事は、月刊『理念と経営』2022年7月号「特集2」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)