『理念と経営』WEB記事

人とこの世界

2022年6月号

社史が伝える、先人の思い

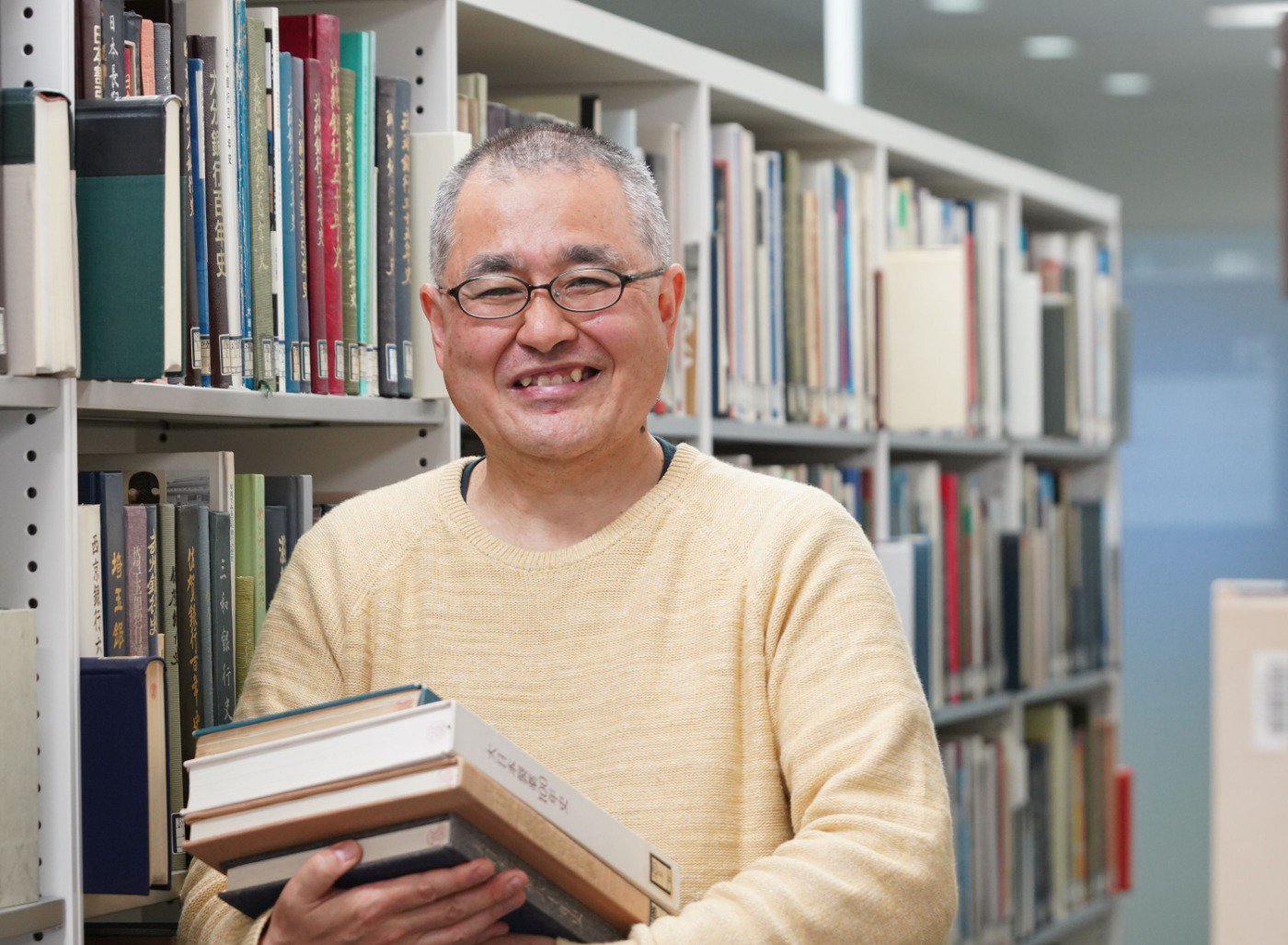

神奈川県立川崎図書館司書 高田高史 氏

長寿企業の多い日本には、数多くの「社史」が存在する。デジタル化やバーチャル化が進む現代だが、図書館司書の高田高史さんによれば、紙で製本された社史には「編纂担当者の工夫やアイデアが詰まっていて、社史から社風が伝わってくることもある」という。“社史の魅力”はどこにあるのだろう。

神奈川県立川崎図書館は知る人ぞ知る「社史の図書館」である。

一風変わった図書館で、1957(昭和34)年の開館以来、科学や技術、産業関係の資料を中心とし、現在は小説などの一般書は置いていない。なかでも2万冊を超える日本有数の社史の蔵書で知られているのだ。

高田高史さんは、その社史を担当してきた司書である。日本で最も数多く社史に触れてきた一人といえる。

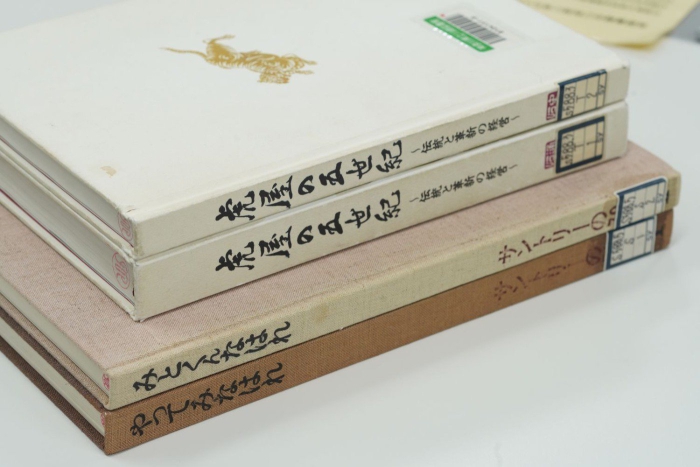

その高田さんが「こんなのもあるんです」と、見せてくれたのは“かるた”だった。アシザワ・ファインテックという会社のものだという。

「アシザワの百年歴史の幕開けは 1903年月島から」、「気づきから得られる知恵は無限大 皆で取り組む環境整備」など、会社の歴史や社風、業務などを詠った四四句の読み札に、オリジナルの絵札がつく。

これも社史ですか?

「その会社が社史だと言えば、社史になります。社史には明確な定義がないんですよ。この会社では、かるた大会をやって社内コミュニケーションに役立てているそうです」

同社には、冊子の社史もあるそうで、かるたは“副読本”という位置づけなのかもしれない。

蔵書の中には、社歴600年超の塩瀬総本家や5世紀にわたる虎屋の社史、新潮文庫にもなっている作家の開高健と山口瞳が書いたサントリーの社史『やってみなはれ みとくんなはれ』の元版などもある。

「この図書館の最大の特徴は開架であるということなんです。実際にいろいろな社史を自由に手に取って中を見られるということです。業種別に並べていますから、探しやすいという使い勝手の良さもあります」

高田さんは少し自慢げに、話す。

直接誰かの役に立てる司書の仕事にやりがいを感じた

司書になろうと思ったのは、大学院修士課程2年目の夏だったという。高田さんは日本の中世、鎌倉・室町時代の研究をしていたのだ。

「研究者にという気持ちもあったのですが無理だと思って、就職するなら司書かなと思ったんです。人並みに本が好きだったし、物事を調べるのは得意なほうでしたから」

司書の資格を取るために、ある大学で行われていた講習会に夏の3カ月間、通った。そこで、図書館のあるべき姿や役割、司書の仕事について学ぶにつれ気持ちが固まった。

「私が学んでいた歴史は直接的には誰かの役に立つというものではありません。だけど図書館司書は直接、誰かの役に立つんです。そういうやりがいを感じて、この業界で働きたいと強く思うようになったんです」

神奈川県に採用になったのは1996(平成8)年。すぐに川崎図書館に配属された。その後、横浜の県立図書館や県立学校の図書館などを転々とし、2006(同18)年に再び川崎図書館に戻ってきた。

高田さんは同館の特徴である社史の面白さを、新規採用で赴任したときからなんとなく感じていたという。

「社史って、いろんな切り口で見ていくとまた違った側面が見えてくるんです。例えば創業した地域で見てみる、広告という切り口で見てみる、会社のキャラクターで切ってみる……。そういう切り口を見つける面白さが社史にはあるんです」

取材・文 鳥飼新市

撮影 鷹野 晃

本記事は、月刊『理念と経営』2022年6月号「人とこの世界」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)