『理念と経営』WEB記事

特集1

2022年5月号

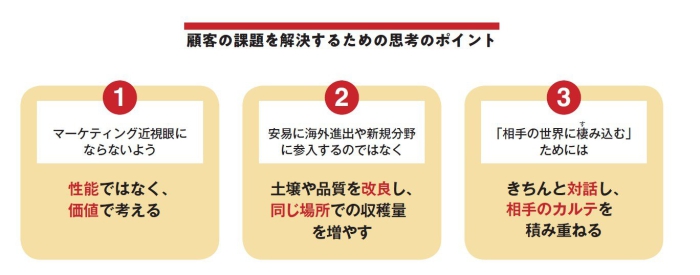

営業とは顧客の課題を解決する仕事

神戸大学名誉教授 石井淳蔵 氏

コロナ禍における市場変化の中で、いま、あらためて意識すべきこととは何か―。

経営学者の石井淳蔵・神戸大学名誉教授は、「マーケティング思考」こそがその最も重要な視点の一つだと語る。

マーケティング近視眼になっていないか?

「自社の製品を売ろうとするとき、まず押さえておかなければならないことがあります。それは『営業とはお客さんの課題を解決する仕事』だということ。それがマーケティング思考で物事を見つめる上での基本です」

例えば、穴を開けるドリルを製造・販売する企業があるとしよう。そのドリルの売れ行きが好調であるとき、成功の理由を聞かれて「うちの製品は性能が良いから」と答える経営者や営業パーソンがいる。だが、そうした答えは「マーケティング近視眼」の典型だと石井教授は指摘する。

「なぜなら、その答えは『なぜお客さんがドリルを買ったのか』という質問に答えていないからです」

ドリルを買う顧客のニーズとは、「穴を開けたい」というものだ。よって、どんなに性能が良くても、その製品自体は手段に過ぎない。

「そのように本来のニーズにアプローチできていないと、どれだけ技術や性能を自慢したところで、いつか『レーザーで簡単かつ安価に穴が開けられる』などと別の手段が現れたとき、その会社の製品は全く売れなくなってしまうでしょう。キーワードは“性能で考えるのではなく、価値で考える”。自分たちの商品がお客さんのどんな問題を解決しているかを考えれば、技術とマーケティングを掛け合わせられて初めて、顧客が創造されるということがわかるはずです」

成熟市場でも顧客を獲得できる理由

石井教授によれば、とりわけ供給が需要を上回るような成熟した市場において、マーケティングの重みは増すという。例えば、P&Gやネスレといったグローバル企業は、化粧品や洗剤、コーヒーといった商品を扱っている。そうした商品には「伸びしろ」が少ないが、一方で彼らがそれでも高い利益率を保ち、増収増益を続けられるのはなぜか。それは巧みなマーケティングによって顧客のニーズに合ったブランディングを絶えず行い、停滞した市場においても新たな顧客を掘り起こし続けているからなのである。

「昔よりもマーケティングの考え方が浸透してきたとはいえ、日本の経営者の多くは未だに技術や海外進出などを重視する傾向にあります。例えば、関西で製品を売っている企業で売り上げが鈍化してくると、経営者が新たな技術開発を指示したり、東京進出や東南アジアへの進出を考えたりする――という具合に。しかし、本来、経営者にとって重要なのは、土壌や品種を改良しながら、同じ場所での収穫量を増やしていくことでしょう」

では、「顧客の課題を解決する」というマーケティング思考とは、そもそもどのような姿勢を指すのだろう。石井教授がその例として挙げるのがディズニー社だ。もともと映画製作をしていた同社が、エンターテインメントの総合企業として大きな成長を遂げた理由――。それは「なぜ人は映画を見るのか」という問いの本質を見据えていたからだ、と石井教授は言う。

「映画館のお客に『何のためにここに来たのか』と聞けば、ほとんどの人が『映画を見るため』と答えます。しかし、ディズニーはそこで納得せず、『なぜ映画を見たいのか』とさらに問いを重ねた。そこから浮かび上がったのが『楽しむため』という本質的なニーズ。その本質に気づくことで、彼らは映画会社から脱皮し、総合的なエンターテインメント会社として大きな成長を遂げたわけです」

取材・文 稲泉 連

撮影 編集部

本記事は、月刊『理念と経営』2022年5月号「特集1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)