『理念と経営』WEB記事

特集1

2022年4月号

逆境での思考力が君を大きく成長させる

花まる学習会 代表 高濱正伸 氏

年収、会社の知名度、周囲の目……。コロナ禍での就職活動をしてきた新入社員にとって敏感にならざるを得ない部分だ。しかし社会に出て働く上では、もっと重要なことがあるのではないだろうか? 子どもから大人まで多くの世代と接してきた高濱氏が語る、「社会を生き抜くための人間力」。

世間の価値観で考えず自分の“心”を見つめよ

「メシが食える大人に育てる」

高濱正伸氏が代表を務める学習塾「花まる学習会」は、これを目標のひとつに掲げている。メシが食える大人になるということは、新入社員にとっても必要な力に違いない。ちなみに「メシが食える」とは、どんな環境に置かれても、たくましくしなやかに生きていけるという意味だ。

それにしても普通なら「学力を伸ばす」とか「算数が得意になる」とかを目標にしそうなものだが、なぜメシが食えるなのだろう。

「私が花まる学習会を始めたのは34歳。それまでは大学受験生相手の塾や予備校で講師をしていました。そこには、勉強はできるし指示には従うけど、覇気がなく人間関係を築くのが苦手という、将来自立できそうもない若者がたくさんいたのです。私は愕然とするとともに、日本の将来に危機感を覚えました。それで、メシが食える大人に育てようと思い立ったのです」

花まる学習会が対象にするのは、まだ自意識の固まらない年中~小学6年生までの児童だが、すでに社会人になってしまった人も決して手遅れではないそうだ。40歳を過ぎていてもその気になれば、メシを食える大人に変わることはできるという。

「偏差値、会社の知名度、肩書といった自分の外側にある世間の価値に合わせて生きているのが、メシが食えない大人の特徴です。彼らは心の底からこれをやりたいと思って行動しないので、意欲が乏しく、ちょっとしたことですぐに心が折れてしまう。

反対に、メシが食える大人は、どんな状況におかれても、どうしたらワクワクできるかを自然に考えられるから逆境に強く、毎日が楽しいのです。自分が前者だと思うなら、変わったほうがいいでしょう。それにはまず、自分は心の底からこれが好きというものを、見つけることから始めてみてください」

しかし、これまでずっと外側の価値に合わせて生きてきた人が、心の底から好きなものを見つけるのはかなり難しいような気がする。何かコツはないのだろうか。

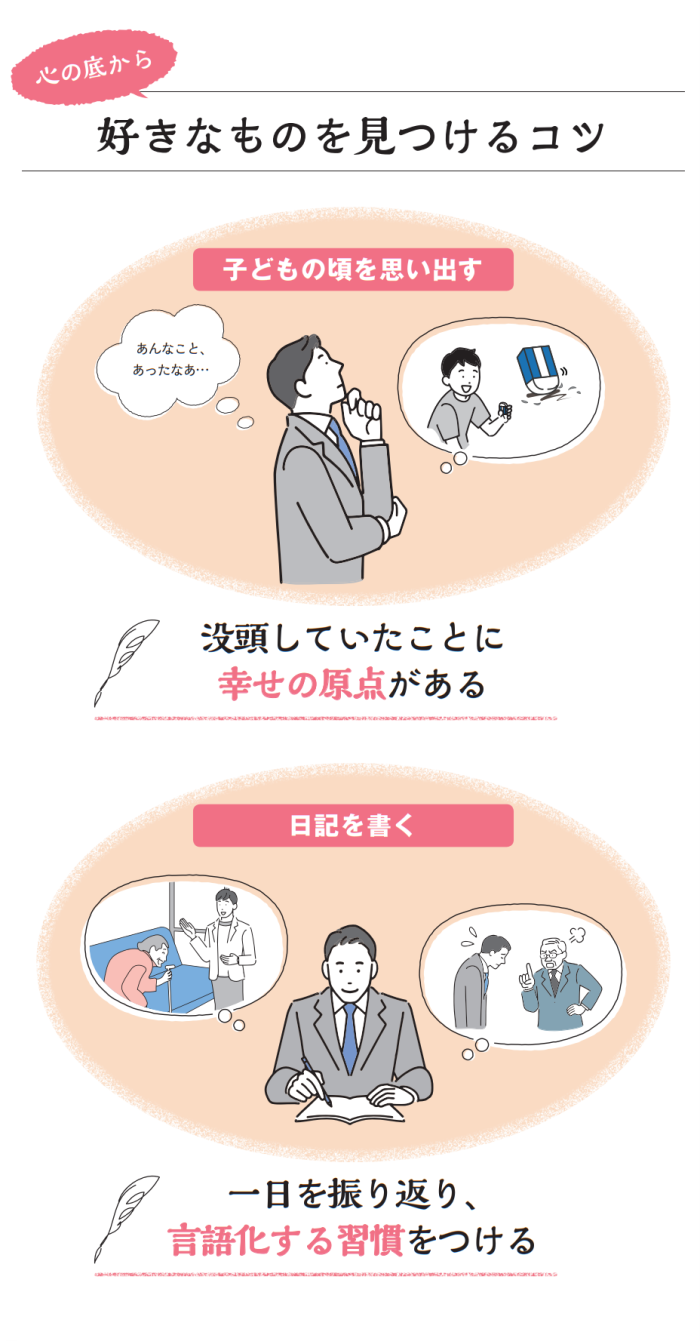

「一番良いのは、子どもの頃どんなことに夢中になったかを思い出してみる。野球、将棋、虫取り、消しゴムのかす集め……。たぶんそこには、親や先生にやれと言われたことは入っていないでしょう。それでいいのです。消しゴムのかす集めなんて大人からみたら何の価値もありませんが、それでも子どものあなたがなぜかそれに没頭していたなら、そこにこそあなたの幸せの原点があるのです。

それから、もうひとつは日記を書く。『電車でおばあさんに席を譲ったら感謝されてうれしかった』『上司にこんなことを言われ傷ついた』そうやって一日を振り返り、何があってどう感じたかを言語化する習慣をつけると、徐々に本来の自分の心が見えてきます」

イメージ図:編集部

根拠がなくても自分を信じて立ち向かえ!

自分が本当に好きなことは何かがわかっても、現在の会社や職場でそれを実行できない場合はどうすれば良いのか。

「たしかに環境のせいでうまくいかないことも、ないとはいいません。でも、環境は変えられる可能性もあります。上司が気に入らなくても、別の部署が良かったではなく、『よし、自分がこの部署を働きやすいように変えてやる』と考えて、そのように行動すればいいのです」

まだ経験の浅い新入社員には少しハードルが高くないだろうか。

「それができる根拠があるかどうかは、実はあまり重要ではありません。根拠などなくても、自分ならできると信じて立ち向かえばいい。メシが食える大人というのはみなそうです。たとえば、結婚するときも、『どこよりもハッピーな夫婦になってみせるぜ』と自信満々で、うまくいくだろうかとは微塵も思わない。うまくいく根拠などなくても彼らは気にしません。自分が人生の主役となって、主体的に生きることが大切なのです」

取材・文 山口雅之

写真提供 株式会社こうゆう

本記事は、月刊『理念と経営』2022年4月号「特集1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)