『理念と経営』WEB記事

特集2

2022年2月号

手順や段取りだけではなく、 仕事の意義を語れる上司たれ

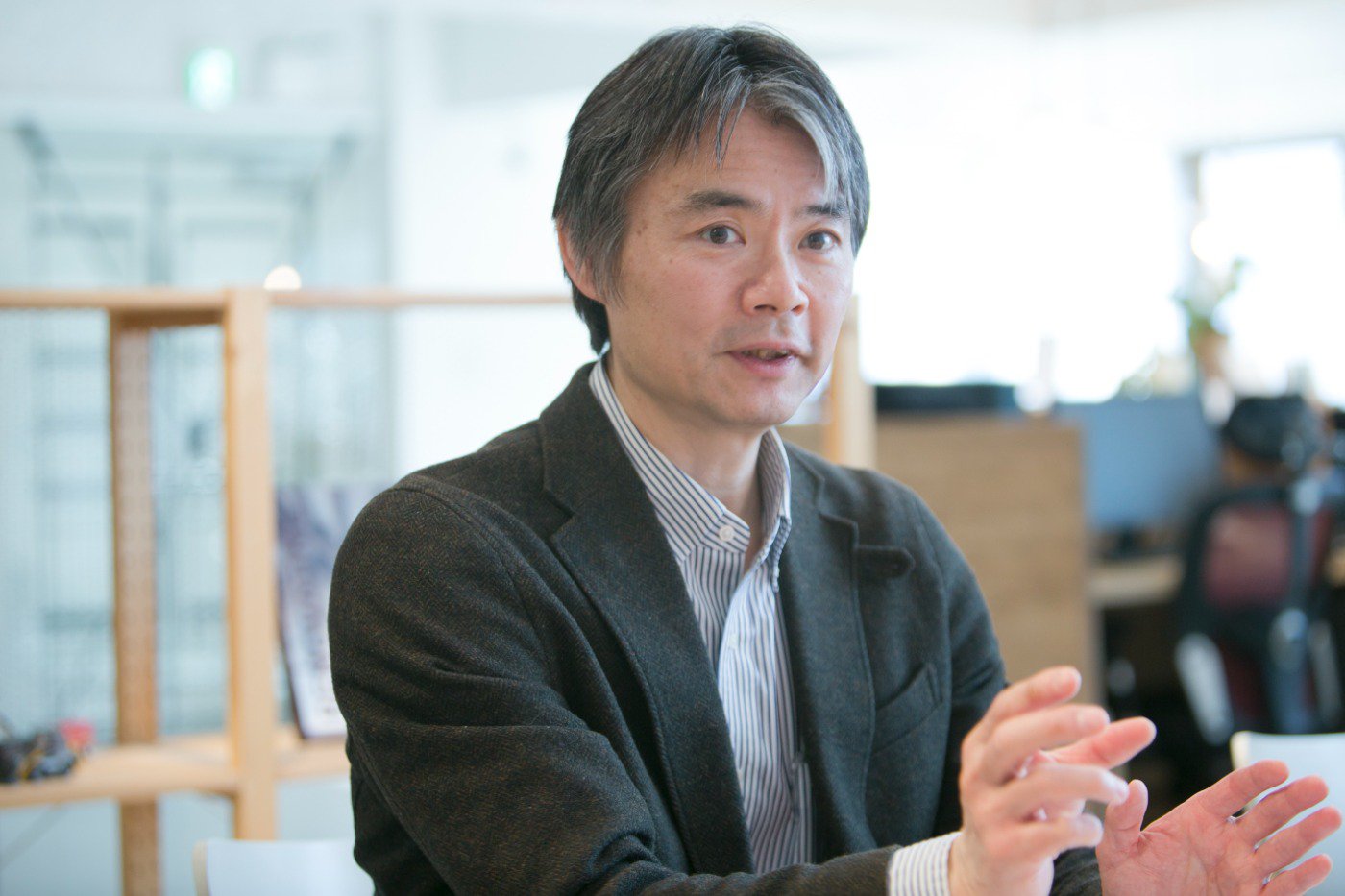

北海道大学大学院経済学研究院教授 松尾 睦 氏

デジタル化の進展やテレワークの普及など、従来の「背中で学ばせる」教育法が難しくなりつつあるいま、部下育成で求められることは何か――。人が経験から学び、成長することに着目する「経験学習」を研究してきた松尾教授は、「育て上手な上司は、総じて言語化能力が高い」と分析したうえで、次のように提言する。

背中で教えるだけでなく気づきや振り返りを促す

――日本企業の人材育成に問題があるとすればどこですか。

松尾 日本では長らく、部下は上司や先輩の背中を見ながら勝手に育っていくものだと思われていました。実際、勤勉で空気を読むのを苦にしない日本人には、そういうやり方が合っていたのです。しかし、近年はデジタル化が進み、リモートワークでは、上司の働き方が見えにくくなっています。背中を見せながら教えることも大事なのですが、それに加えて必要なことは言語化して伝えることです。それができるマネジャーが少ないため、人が育ちにくくなっているというのが現状です。

――人が育つための言語化とは具体的にどういうことをいうのでしょう。

松尾 たとえば部下に仕事を与える際は、ただ「これをいつまでにやれ」ではなく、この仕事は会社や部署、そして本人の成長にとってどのような意味があるのかというところまで説明するのです。人は経験を通して成長しますが、そのためには「経験の意味づけ」が欠かせません。

――命令されて仕方なくやる仕事ではいくら経験を重ねても成長はないということですね。

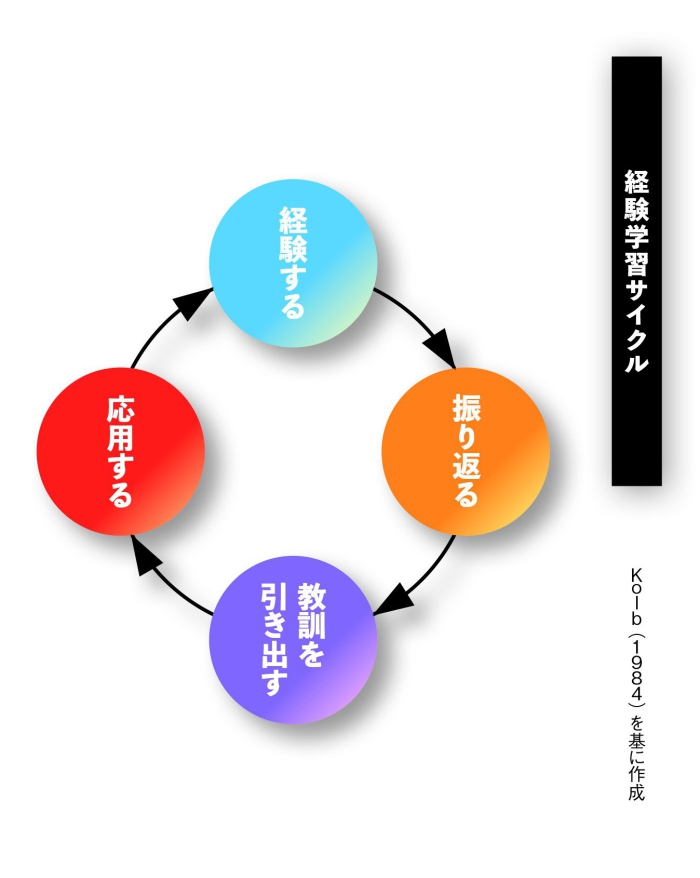

松尾 そのとおりです。図にあるように、人は、「経験する→振り返る→教訓を引き出す→応用する」、という「経験サイクル」を通して成長します。まず、経験させるときには、背伸びすれば届きそうな挑戦的仕事を与え、「この仕事をすることで、あなたの○○力が鍛えられる」と、本人の成長にとっての意味を伝えます。その後、仕事を任せっぱなしにせず、報連相を徹底し、随時気づきや内省・振り返りを促すことが必要です。その気づきを次の仕事に生かして、本人がやりがいや手ごたえを感じるとき人は成長します。

――なるほど。

松尾 人材育成は、このサイクルをいかに支援するかにかかっているといっても過言ではありません。ここで大事なのは言語化です。「仕事で何があったのか」「なぜ成功し、なぜ失敗したのか」「次はどこに気をつけるべきか」など、必ず言葉にしておくことが大切になります。

部下と必要十分なコミュニケーションをとってその手助けをするのも上司の役目です。とくに重要なのは、失敗経験だけでなく、成功経験を言語化すること。ドラッカーも「うまくいっているときほど、なぜうまくいっているか考えろ」といっているように、うまくいった理由を分析し言葉にすることは、一つの成功を繰り返し再現・拡張し、部下の強みを伸ばす上でも欠かせません。

一人ひとりの個性や強みに応じた仕事を与える

――あえて難しい課題を与えれば失敗の確率も当然高まり、それは時に部署全体の負担を増やすことにもつながります。だったら、上司があらかじめ正解を教え成功体験を増やしたほうが、部署もリスクを負わず、部下も早く成長するのではないでしょうか。

松尾 優秀な上司が部下に自分のやり方を教え込んで、自分のコピーをつくってしまえば、短期的には業績は上がります。ただし、そうした指導だと部下は自分で考える力が育たないため、組織が長期的に成長するのは難しいといわざるを得ません。

取材・文 山口雅之

本記事は、月刊『理念と経営』2022年2月号「特集2」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)