『理念と経営』WEB記事

指標に「未来」を見る 第26回

2022年2月号

注目すべきは人口よりライフスタイルの変化

株式会社第一生命経済研究所 経済調査部主席エコノミスト 永濱利廣 氏

最新の調査で生産年齢人口の減少が明らかに。だが、実態とは齟齬がある。

働き方やライフスタイルの変化に伴う新たなニーズの先取りが重要だ。

生産年齢人口の基準は15~64歳だが…

このほど、2020(令和2)年国勢調査の確定値が公表されました。総人口は1億2614万人で、前回2015(平成27)年に比べ94万人減少しています。

とりわけメディアに大きく取り上げられていたのが、生産年齢人口の減少です。確定値では7508万人で、1995(同7)年のピーク時に比べ、13%以上減少しています。少子高齢化がさらに進行し、人手不足は依然として大きな問題だという論調が目立ちました。生産年齢人口とは、15~64歳の人口です。国際的な基準であり、各国比較などに利用されています。

ところが、日本の働き方の実態とは合っていないようです。15歳は義務教育終了年限ですが、中学卒業後すぐに働き始める人は、それほど多くありません。また、政府は企業に対して70歳定年制の採用を努力義務としています。

人口問題と生産年齢人口の推移について、『中小企業白書』では、2014年版で紙幅を割いて取り上げています。その後の版でも、たびたび言及されており、大きな課題として認識されていることがうかがえます。

とはいえ、すでに多くの企業で高齢者を有為な人材として活用しています。同白書にも、60歳以上に限定した求人で成功した製造業や短時間勤務制度を取り入れたり、作業方法を工夫したりして高齢者が働きやすい環境づくりを進めている事例などが紹介されています。

しかも、日本は世界一健康寿命の長い国です。つまり、生産年齢人口の上限を超えてなお働き続ける人は、すでに少なくなく、今後もさらに増加すると見込まれるのです。

世代ごとに働き方も価値観も変化

就業年齢が高まることによって、高齢者が働きやすい職場づくりに寄与するサービスが、ますます注目されそうです。さらに、人々のライフスタイルが大きく変化することが考えられます。団塊世代の高齢化以来、活況を呈してきたシニアマーケットの様相が、変わろうとしているわけです。

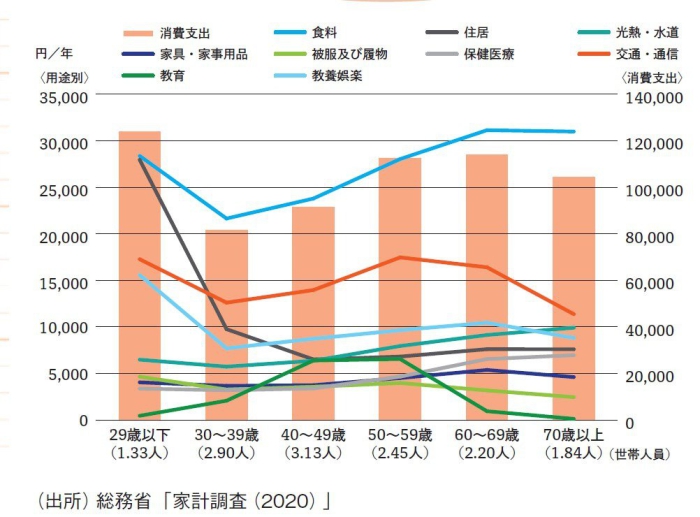

そこで、人々の消費動向について、年齢階級別1人当たり支出から見てみましょう(図表)。

消費支出全体をみると、29歳以下が最も高くなっています。単身世帯が多く、持ち家率が低いことから、食費や住居費などの支出がかさんでいると考えられます。

続いて50代、60代の支出額が多く、消費が旺盛なことがわかります。この年代では、食費や交通・通信費が30代、40代よりも大きくなっています。外食や旅行などをアクティブに楽しんでいる人々が多いようです。70歳以上では、光熱費や保険医療費が他年代より増加しているものの、全体として支出は減少傾向です。

本記事は、月刊『理念と経営』2022年2月号「指標に「未来」を見る 第26回」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)