『理念と経営』WEB記事

企業事例研究1

2021年8月号

安さではなく、価値で競える 鶏肉ブランドを目指せ!

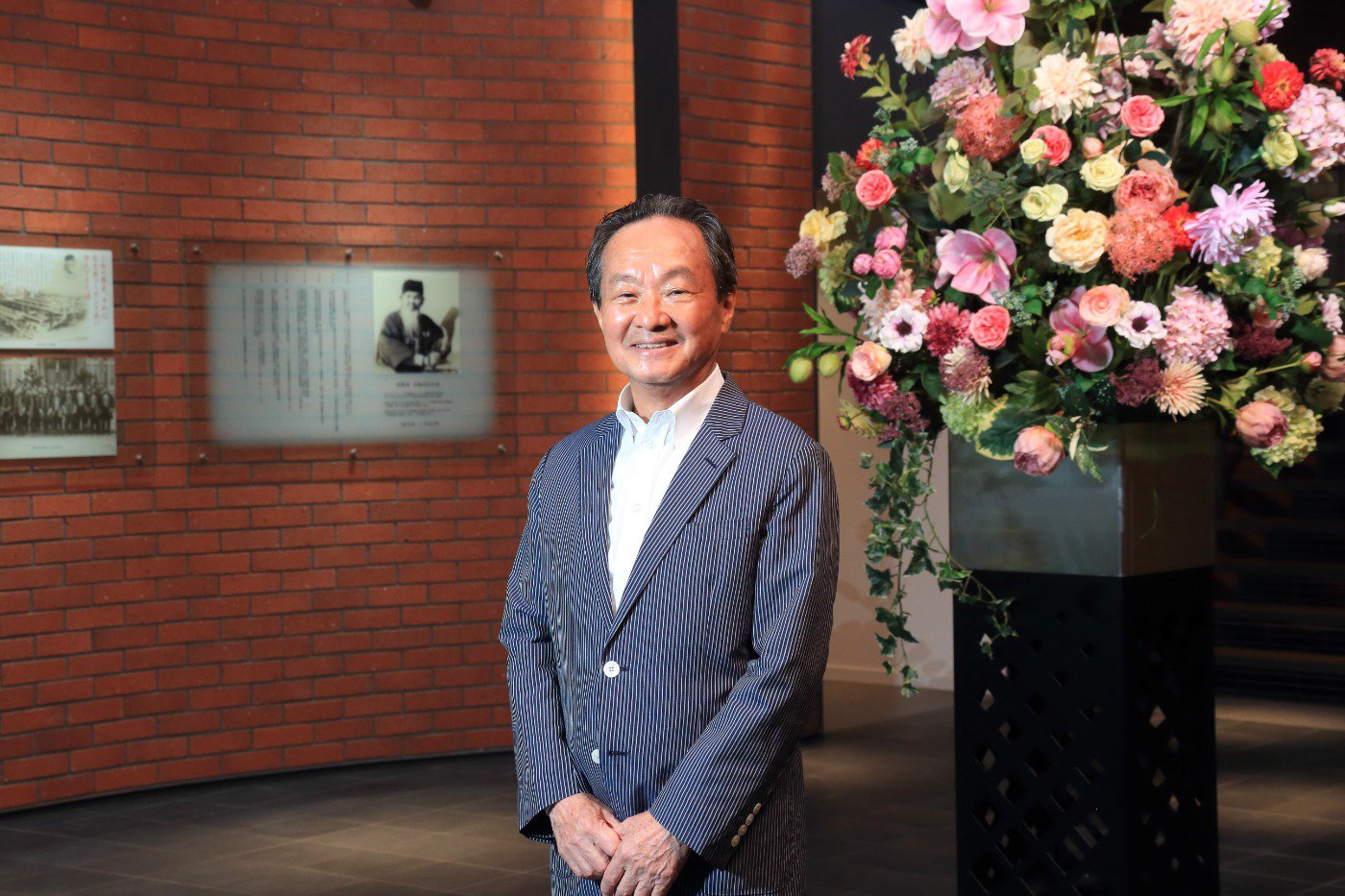

株式会社サンワインターナショナル代表取締役 古川 隆氏

日本の名古屋コーチン生産の5割近くを一社で担っている「さんわコーポレーション」。昨年創業120周年を迎えた老舗である。時代の激変を乗り越え、鶏肉業界のリーディングカンパニーであり続けてきた原動力とは何か? 「さんわグループ」を率いてきた古川隆さんに伺った。

運命に導かれ、飼料業から鶏肉業界へ

「名古屋コーチン」といえば、もちろん、愛知県特産のおいしい鶏だ。その発祥は江戸時代にまで遡るが、名古屋コーチンを全国に普及させ、ブランドとして確立させた最大の立役者は「さんわ」である。

愛知県海部郡に本拠を構える「さんわグループ」は、鶏肉の仕入れ・加工・卸・直販の「さんわコーポレーション」を中心とした6つの企業からなる。立志伝中の人物として知られる伊藤和四五郎が、1900(明治33)年に「伊藤和四五郎商店」を創業したことが、その淵源だ。以来、120年という長い年月を、名古屋コーチンとともに歩んできた。

――創業当時の御社は飼料会社だったそうですね。

古川 はい。私の曽祖父に当たる創業者の伊藤和四五郎は、雑穀を家畜の飼料として 売る商売をしていました。その仕事を続けるなかで、家畜の飼料としての「配合飼料」を作って売るビジネスのアイデアを思いついたのです。当時は、家畜に草や人の残飯を食べさせていました。でも、それでは成長が遅い。もっと栄養価の高い、効率のよい飼料を与えたいと考えて、和四五郎は28(昭和3)年に配合飼料の工場を作りました。日本で完全配合飼料を始めた草分けなのです。

和四五郎は、配合飼料の特許を日本とアメリカで取得し、巨万の富を得ました。そしてそれを元手に、3万坪の巨大養鶏農場を建設しました。いろんな鶏を輸入し、どんな飼料をどう食べさせたらよく育つかを研究するための農場でした。

ただ、創業者の時代には、鶏肉を売ることはやっていませんでした。それは戦後、父(古川柳三)の代になってから始めたことなのです。

――そもそも、戦前までの日本では、鶏肉はあまり食べられていなかったようですね。

古川 ええ。食べるとしても、盆暮れなどの特別な時だけでした。戦後、わが社が鶏肉を扱うようになったのは、じつは占領中の進駐軍のためでした。「アメリカ人の高級士官が食べる鶏肉を納品してくれ」と、大手商事会社から依頼を受けたのです。わが社が納品した鶏肉を、あのマッカーサー(連合国軍最高司令官として占領時の日本を統治した)も食べていたはずなのです(笑)。進駐軍への鶏肉提供をきっかけとして、鶏肉業界に足を踏み入れることになりました。

イノベーションのDNAで躍進続けた隆盛期

日本の占領統治が終わり、進駐軍が撤退すると、さんわは大量 の鶏肉の納入先を失った。会社として生き残るには、日本人に鶏肉を売らなければならなかった。三代目経営者となった古川柳三氏は、いまでいう「ブランディング」を仕掛けていった。

古川 日常的に鶏肉を食べる習慣を、なんとか一般大衆に広めたいというのが、父の一つの目標でした。そのために、父はまず直営の鶏肉料理店「若鶏のさんわ」を、56(同31)年に開店しました。それは、鶏肉料理を出せるホテルの料理人の方々に、鶏肉のおいしさと調理方法を知ってもらうために出した店でした。ところが、うれしい誤算で、一般のお客様に評判になって大繁盛したのです。それが、わが社が卸と店舗経営の両立の原点です。

――「若どり」という言葉自体、御社が作られたとか。

古川 ええ。それ以前の日本では、鶏肉といえば、「卵を産まなくなった年寄りの雌鶏」の肉を食べるものでした。だから、肉が硬くておいしくなかったのです。父は研究のすえ、生まれてから100日程度の雄鶏がやわらかくておいしい肉質になることを突きとめ、それを「若どり」と名付けて売りました。

「若どり」という言葉を広めるため、父はラジオやテレビで大量の CMも流しました。「さんわ さんわ さんわ の若どり、おいしいったらないね♪」という軽快なCMソングは、中部地方の人なら知らない人はいないでしょう。そしていまや、「若どり」という言葉は農水省も使う一般名称になりました。

――配合飼料の草分けとなった創業者といい、「若どり」のパイオニアとなったお父様といい、大変なアイデアマン、イノベーターですね。

古川 私も息子(さんわコーポレーション社長・古川翔大氏)も伊藤和四五郎の血を継いでいますし、イノベーションのDNAはさんわに連綿と流れているのではないかと思います(笑)。

父は、日本における「ブロイラー・インテグレーション」(養鶏産業の垂直統合)の草分けでもあります。そのきっかけは、61(同36)年に父がアメリカの養鶏産業の視察に行ったことでした。アメリカでは当時から、大量の鶏肉を低価格で市場に提供する仕組みが整いつつありました。父はそれを見て、「日本人が大量に鶏肉を消費する時代がきたら、日本の昔ながらの鶏肉生産では海外に太刀打ちできない」と焦ったのですね。そして、4年後の65(同40)年には、名古屋市内から現在の愛知県大治町に日本のブロイラー・インテグレーションを導入すべき鶏肉処理工場を新設しました。大量の鶏肉処理ができる工場をつくって、日本にブロイラー・インテグレーションを導入しました。

――そのように垂直統合を推進する一方、71(昭和46)年に入社された古川さんは高度経済成長の波に乗って、御社はスーパーマーケット内に直営小売店舗を急増させるなど、躍進を続けました。

古川 スーパー内のチェーン展開では、最盛期に100店舗を超えました。創業者の時代のように卸だけをやっていたら、そうした躍進はなかったでしょう。

――71(昭和46)年に入社された古川さんも 、その後、78(昭和53)年に鶏肉業界で初めてタイに合弁会社を作ることを主導されました。さんわの歴史に「業界初」が多いのも、創業者以来のイノベーションのDNAのなせる業でしょうか。

古川 そんなカッコいいものではなくて、軌道に乗るまでは苦労したんですが、タイから輸入した鶏肉では一時的に大きな利益が出ました。わが社にとって大きかったのは、ある大手スーパーと契約して、そこで売る鶏肉を大口で引き受けたことです。タイだけでは足らなくて、アメリカからも輸入しました。

ブランディングと垂直統合に生き残りをかけた

さんわはバブル崩壊後、大きな危機に直面した。一つは、鶏肉の価格競争が激化して消耗戦となり、それまでの大量仕入れ・大量販売では利益が出なくなったこと。海外の合弁会社や輸入会社なども含め200億円以上もの売り上げがあっても、利益が1億円に満たないという状況に陥った。

もう一つは、スーパーが自ら鶏肉を扱い始めたため、経営の柱であったスーパー内のテナントが激減していったこと。そうしたダブルパンチの危機を乗り越えるべく、古川さんは生き残りをかけて業態転換を進めた。

取材・文/前原政之

撮影/亀山城次

写真提供/さんわグループ

本記事は、月刊『理念と経営』2021年8月号「企業事例研究1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)