『理念と経営』WEB記事

企業事例1

2021年7月号

農業の「6次産業化」で みかんと地域を再興する

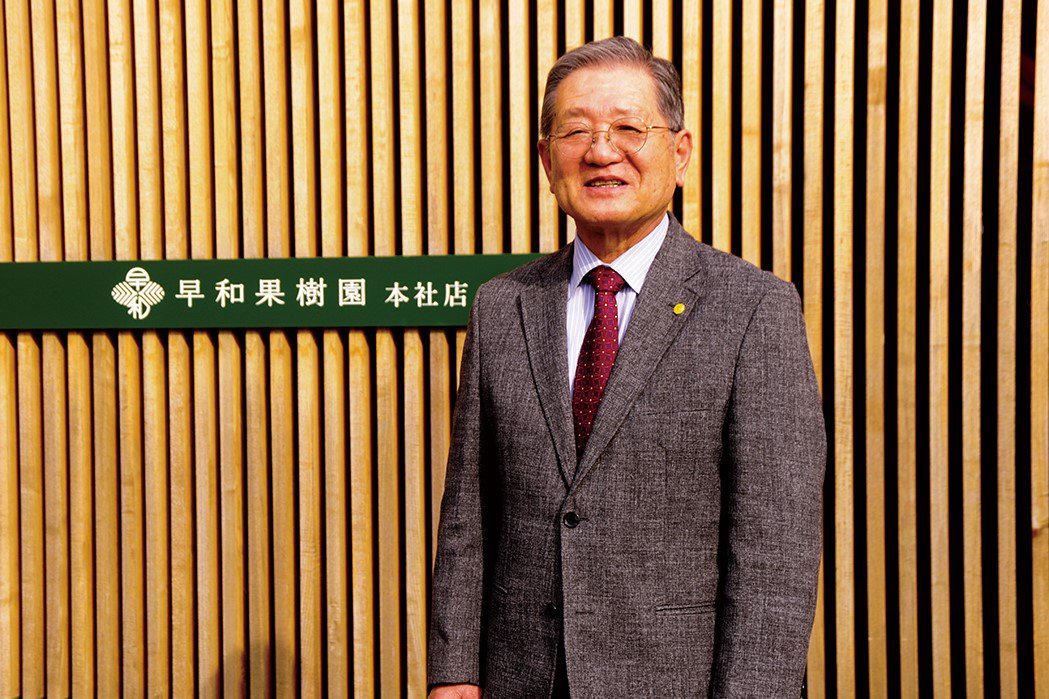

株式会社早和果樹園 代表取締役会長 秋竹新吾氏

日本のみかん生産量が年々減少する中、生産・加工・販売を一気通貫で手がける「6次産業化」に成功し、みかんだけで10億円企業となったのが有田市の早和果樹園だ。支えとなったのは現場重視の姿勢であり、地域活性化への熱き思いであった。

有田みかん農家初の法人化が意識を変えた

衰退の一途をたどる日本の農業――。みかんの生産量も、最盛期(1975年)の約5分の1に減少した。「有田みかん」で知られる和歌山県有田市も、むろん例外ではない。だが、その中にあって早和果樹園は、みかん農家が法人化して取り組んだ「6次産業化」の優良事例として知られる。

6次産業化とは、農業などの生産者が加工から販売までを行うことを指す。1次産業(生産)と2次産業(加工)、3次産業(販売)を掛け合わせる経営形態であるため、1次×2次×3次で6次産業化なのだ。

早和果樹園は、みかんを作り、みかんを使った加工品を開発・製造し、その販売まで手がけている。6次産業化によって年間10億円以上も売り上げているのだ。

6次産業化は生産物に付加価値をつけるために行うものだが、成功例はけっして多くない。早和果樹園が「農林水産大臣賞」を3度受賞するなど、賞賛されてやまないのは、6次産業化の稀少な成功例であるからこそだ。

――御社は7戸のみかん農家が集っての組合から始まり、2000(平成12)年に法人化していますね。その背景を教えてください。

秋竹:「早和共撰組合」を1979(昭和54)年に始めてから20年が過ぎ、それぞれの家から4人の後継者が育ちました。そこから、「いずれ息子たちが後を継ぐのに、小さな組合のままでいいのだろうか?」という声が出て、法人化の話が進んでいったのです。

当時、有田のみかん農家は約5000戸ありましたが、みんな家業としてやっていて、法人化したのは私たちが最初です。振り返ると、法人化したことで私たちの意識が大きく変わったと感じています。ただの農家だったころには、栽培面しか頭になくて、経営に力を入れようなどと考える余裕はありませんでした。

――法人化の段階で、6次産業化しようという考えは?

秋竹:まったくありませんでした。加工に挑戦したのは、(同じ和歌山県の)みなべ町の梅農家の試みに刺激されたためです。みなべ町の梅農家では、収穫期には青梅を売り、青梅の需要が落ち着いたら天日干しにして加工業者に売っていました。そうすることで、巧みに出荷調整して値崩れを防いでいたのです。それを見習って、「私たちも加工に挑戦しよう」と考えました。

代表商品「味一しぼり」が売れるまでの道のり

――そして生まれたのが御社にとって初の加工品で、いまも代表商品である「味一しぼり」ですね。(現在はリブランディングで「味こいしぼり」となっている)

秋竹:はい。1991(平成3)年、オレンジ輸入自由化以来、安い輸入ジュースが出回っているので、同じ土俵では勝負になりません。そこで、おいしさに徹底的にこだわった高級みかんジュースを作ろうと考えたのです。完成した「味一しぼり」は1本1260円。一般的なオレンジジュースの五倍くらいの値段です。

一流百貨店のバイヤーに試飲してもらったら大絶賛で、「これなら1200円くらいの値をつけていいだろう」と言われました。農家の心理として、自分の作ったものを市場に出すとき、高値がつけばうれしい。「味一しぼり」もバイヤーから高値をつけてもらえたことがうれしくて、みんなで喜んだものです。一般のお客様がその値段をどう感じるかなんて考えもしませんでした (笑)。

――発売当初はまったく売れなかったとか。

秋竹:東京の百貨店で3日間試飲販売をして、売れたのはたったの71本でした。そのあと、和歌山のスーパーでも売ってみましたが、7本売れただけ。試飲で減った本数のほうがよっぽど多いありさまでした。

ところが、高速道路のサービスエリアで売ってみたら、すごく売れたんですよ。1日で190本も売れました。そこで気づきました。「日常の買い物をするスーパーで高級ジュースは買わない。でも、旅行土産としてなら、1000円くらいのジュースは買う気になるだろう。よし観光地や!」と……。それからは観光地での試飲と販売を盛んにやりました。

――試飲販売というところがポイントですね。

秋竹:店に置いておくだけでは売れなくて、試飲販売をしたら売れたんです。観光地や百貨店での試飲販売のくり返しで、口コミで評判が広がっていきました。

販売員は一人も雇わず、社員たちが自ら試飲販売をしました。経費節減のためでしたが、結果的にそれが大きな力になりました。農家にとって、自分の作った農産物を買うお客様の声を直接聞く機会って、ほとんどないんですね。でも、試飲販売をしたら直接聞ける。そのことが喜びとやり甲斐になりました。

元は農家だから、社員はみな、セールストークは苦手だったんです。それが、試飲販売のくり返しでお客様に対して上手に話せるようになりました。試飲販売は社員たちの鍛えの場でもあり、喜びの場でもありました。私自身、73歳で社長を承継するまで試飲販売の現場に立ち続けました。

――当時、試飲会で年間65万人もの人たちと接したとか。

秋竹:ええ。試飲用カップの消費量から割り出した人数です。それだけの人数とうちの社員が直接向き合ったわけです。PR効果はもちろん、お客様との結びつきも生まれた。それがうちの土台になりました。

2006(同18)年からは、展示会への出展も始めました。「味一しぼり」と「てまりみかん」(小粒みかんのシロップ漬け)しか加工商品がありませんでしたが、ここでも味一しぼりが大人気で、「うちで売らせてくれ」という依頼が次々と舞い込みました。「展示会は販路拡大にすごく役立つ」と気づいて、それからはいろんな展示会に出展しました。つまり、試飲会の積み重ねで土台を作ったうえで、展示会で販路拡大をしていったのです。

取材・文/前原政之

撮影/丸川博司

写真提供/株式会社早和果樹園

本記事は、月刊『理念と経営』2021年7月号「企業事例1」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)