『理念と経営』WEB記事

巻頭対談

2021年5月号

勝負の要諦は、相手を思いやる 「和の成功法則」にあり

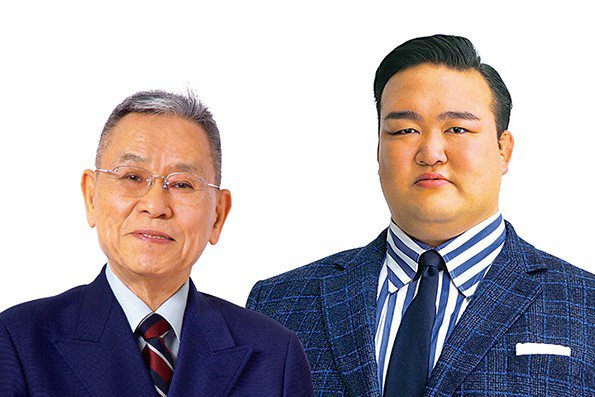

作家 山本一力 氏 × 田子ノ浦部屋親方(元横綱・稀勢の里) 荒磯 寛 氏

厳しいことで有名な鳴戸部屋の門を自ら叩き、18歳の若さで横綱・貴乃花に次ぐ年少記録で新入幕力士になった稀勢の里。平成最後の横綱昇進を果たした力士として人気を博したのち、現在は大学院でスポーツ科学を学びながら、親方として相撲界の未来を担う後進の育成に力を注いでいる。常に背水の陣で生きてきた直木賞作家・山本一力氏と語り合う「一つの道を究める生き方」の極意――。

真の「次善の策」は、いま

向き合っている土俵の中にこそある

山本 今日の対談のために、親方の自伝『我が相撲道に一片の悔いなし』を拝読して、大変感動しました。

荒磯 ありがとうございます。

山本 私は親方の倍の年齢ですが、そんなに若い方から、大切なことをたくさん教えられた気がします。親方が本の中で書いておられるさまざまな言葉は、そのまま短篇小説になりそうです。大事な人生のヒントがちりばめられている。

荒磯 恐縮です。

山本 私は、いまの世の中に蔓延している「滑り止め」という感覚が嫌いなんです。大学受験でも就職でも、「滑り止めを用意しておこう」とよく言うじゃないですか。そういう小賢しい考え方をしていると、大事なときに物事の判断を誤ってしまうと思う。私はそうとらえて生きてきたし、成人した二人の息子もそのように言い聞かせて育てました。

親方にはそういう感覚がまったくないようにお見受けします。例えば、鳴戸部屋(現・田子ノ浦部屋)に行くと決めたら、ほかの部屋に微塵も目移りしなかったところとか。

荒磯 そうですね。「相撲で通用しなかったときのことを考えて、保険として大学まで行っておこう」というような、安定を求める気持ちはありませんでした。大学相撲を否定するわけではないですが、「相撲の道に入るからには、人生のすべてを賭けよう」という思いはありました。鳴戸部屋に入った理由も、「稽古の厳しさが角界一だ」という評判を聞いて選んだのです。早く強くなりたいという気持ちが強かったので……。

山本 いまの世の中にはとかく「楽をしよう」とする輩が多いのに、親方は少年のころから厳しい道をあえて選んできた。そこが素晴らしいですね。

荒磯 負けず嫌いなだけです。私の両親、とくに父は厳しい人ですが、負けず嫌いの精神を育んでくれたことには感謝しています。

山本 亡くなられた鳴戸親方(元横綱・隆の里)も、勝負の厳しさを弟子たちにしっかり教えるという点で、お父様と似ている気がします。親方からよく言われたという、「土俵の外は千尋の谷だと思え! 相撲は土俵際がいちばん面白いんだ! 俵からが相撲なんだ!」という言葉が印象的でした。

荒磯 鳴戸部屋では普段から、俵を背負って(=土俵際に足を着けて)稽古をすることを、よくさせられていたんです。「俵を背負ったところから力が出るんだ」ということで……。そのときに力を抜くと、すごく怒られましたね。

山本 その稽古をすると、どういう効果があるんですか?

荒磯 それをやっていないと、俵の感覚が足に残らないんです。足が俵を突いた瞬間に力が出るということが脳に刷り込まれていたおかげで、私は大事な勝負どころで何度も俵に救われました。本来なら負けていた相撲を、俵で踏ん張って底力を出して、勝ちに持っていけたのです。

山本 土俵際で、足のどこに力を込めるんですか?

荒磯 私の場合は足の内側ですね。そこでしっかり受け止めて、湧いてきた力をお腹――とくに丹田(へそ下三寸)に伝えて、前に持っていくんです。

山本 私も小説を書くとき、大事な場面にさしかかったら丹田に力を込めるように意識しています。

荒磯 私は二四歳のとき、まったく勝てなくなった時期があって、そのときにあれこれ暗中模索して、ある武道の先生に出会ったんです。その先生から、丹田を鍛えることの大切さを教わりました。

丹田を鍛えると腹が決まり、腰が決まり、体の中心軸がしっかりします。そこを強く意識するようになって、逆にウエイトトレーニングはそのころからほとんどやめました。そうしたところ、相撲がガラっと変わって、勝てるようになりました。その一年後に大関になれたんです。

山本 丹田を鍛えることの大切さというのは、武道に縁のない一般人にも通じる話ですか?

荒磯 はい。丹田を鍛えると精神的にも落ち着きますし、中心軸がぶれない人には独特の迫力があります。それは、きっとどの世界においても力になることだと思います。

――弊誌の人気連載「逆境!」に登場する経営者が口をそろえて言うのは、「倒産危機などの逆境を乗り越えた体験によって、自分も会社も強くなった」ということです。「土俵際で底力を出す鍛錬が大事だ」というお話と、相通じる気がしました。

山本 そうですね。勝負に臨む姿勢の根本を、親方に教えられた気がします。

親方のお話を企業経営に敷衍するなら、土俵際に追いつめられたとき、「これがダメでも次がある」と思わないことが大切なんでしょうね。よく「次善の策を考えろ」と言うけれど、それは単なる逃げである場合が多い。真の「次善の策」は、いま向き合っている土俵の中にこそあるんですよ。それを探さないといけない。よそに目移りしていたら勝てません。

――山本先生も、事業で二億円もの負債を抱えられ、その返済のために作家になろうと決意され、見事デビューを果たされました。まさに土俵際の大逆転という感じですね。

山本 まあ、逆境なんてものは、経験せずに済むならそれに越したことはありません(笑)。ただ、人間は谷底にいるときが、いちばん物事がよく見えるんです。すべてが見上げる位置にあって、「どうやったらこの谷底から抜け出せるか?」だけを必死に考えますからね。必死になるからこそ見えることがある。人間、順風満帆なときには力を蓄えようとは思わない。負けたとき、逆境のときこそ強くなるチャンスです。

荒磯 確かに、私は優勝したり勝ち越したりしたときの記憶が薄くて、逆に負けた一番については細部まで鮮明に覚えています。そういう性質でなかったら、たぶん横綱にはなれていなかったでしょう。負けたときこそ強くなるチャンスというのは、先生のおっしゃるとおりだと思います。

撮影(山本一力氏) 中村ノブオ

本記事は、月刊『理念と経営』2021年5月号「巻頭対談」から抜粋したものです。

本記事は、月刊『理念と経営』2021年5月号「巻頭対談」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)