『理念と経営』WEB記事

巻頭対談

2020年12月号

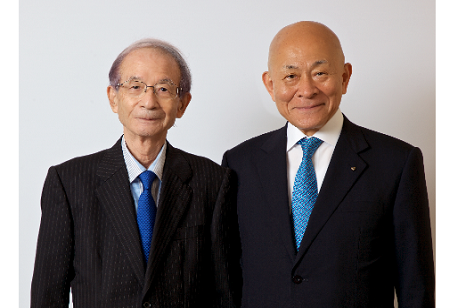

経営とは、生き方そのものでするものだ!

一橋大学名誉教授 野中郁次郎

株式会社はせがわ相談役 長谷川裕一

仏壇販売業で日本初のチェーン展開を実現し、「お仏壇のはせがわ」を業界ナンバーワン企業に発展させた長谷川裕一相談役。同社「中興の祖」が語る経営の在り方は、野中郁次郎氏が訴える「共感経営」に見事に響き合う。今こそ再評価されるべき日本型経営のよさとは――。

ごみにすら合掌していた父

経営の土台にある仏教の叡智

野中 長谷川相談役は、株式会社はせがわを全国区の企業に発展させた名経営者ですね。社長時代、仏壇販売業として初のチェーン展開を成功させるなど、「業界初」となるイノベーションを数多く生み出された方でもあります。

長谷川 恐縮です。私はこれまで、野中先生のご著作からたくさんのことを学ばせていただきました。先生にお会いして直接教えを受けられることを、光栄に存じます。

野中 業界初の試みを数多くされてきたことから、長谷川相談役はアメリカ流の分析的経営をされる方なのかと思ってしまいそうですが、そうではないのですね。むしろ、「信用本位」や「報恩の心」といった、古き良き日本の商道徳を重んじておられる。古いものから新しいイノベーションが生み出されてきたことを、とても興味深く思います。

長谷川 私にとって最大の手本となったのは、やはり創業者である父・長谷川才蔵の経営姿勢です。長谷川家は信仰心篤い家でしたので、父の仕事ぶりの根っこにも仏教の精神がありました。

野中 具体的には、例えばどういうことでしょう?

長谷川 弊社がまだ福岡の小さな仏具店だったころから、父は店の掃き掃除一つとっても、店内のごみを前の通りに向かって「掃き出す」のではなく、店内に向けて「掃き込む」やり方を常にしていました。

野中 「店内だけきれいになれば、外は汚れても構わない」というやり方は、仏教の利他の心にそぐわないわけですね。

長谷川 はい。それに、外に向かって「掃き出す」と、埃が上に舞ってしまい、お客様の上に落ちてくることになってしまいます。しかし逆に、内に向けて「掃き込む」と埃が立たないのです。しかも父は、店の掃除を終えた後、集めたごみに向かっていつも合掌していました。「お客様がお越しくださらなければ、ごみは出ない。従って、ごみはお客様の象徴だ」という考えからそうしていたようです。

一事が万事で、父は利他の心、報恩感謝の心で経営に取り組んでいました。その背中を子どものころから見ていた私も、自然と同じ考えをする経営者になったのです。

野中 はせがわの商いの原点には仏教の精神があるのですね。

私は1990年代以降、日本企業の多くがアメリカ流の分析的経営に過剰適応するあまり、活力を失ったと考えています。しかし、御社には仏教の精神という確固たる土台があるから、過剰適応には陥らないのですね。

長谷川 アメリカ流の経営は、個人主義に基づいていますね。個人主義それ自体が悪いわけではありません。しかし、信仰心がモラルの土台になっていない国が個人主義になると、単なるエゴイズムに堕してしまうと思います。

アメリカの場合、時代が変わっても、国の根底にはキリスト教があります。大統領就任式では『聖書』に手を置いて宣誓するのですから。でも、戦後の日本では信仰心がどんどん薄れていって、土台・中心軸がなくなった。そこにアメリカ流の経営が持ち込まれたものだから、「法さえ守れば何をしてもいい」「うちだけが儲かればいい」という悪しき個人主義に陥ったのではないでしょうか。それが日本企業の停滞の根幹にあるような気がします。

野中 おっしゃる通りです。「分析的経営」が悪いわけではないのですが、それは「きちんとした土台を持った上で、道具として使うべきもの」なんですね。MBA教育は最たるものですが、分析、分析の数値経営ばかりを教えて、経営者としての生き方の根幹になる哲学は教えない。「はじめに形式論理ありき」になってしまっている。中心軸がないのです。

私は最近、稲盛和夫(京セラ創業者)さんの研究を進めています。稲盛さんの経営哲学である「京セラフィロソフィ」は、子どものころに母親から教えられたことが土台になっているんですね。平たく言えば「おふくろの教え」、英語で言えば「Mother's Wisdom」――それが、どんな世界的経営者にとっても、意外と彼らの生き方を形成する行動規範になっているものなんです。誰にとっても、母親は世界でただ1人のかけがえのない存在ですからね。

長谷川 なるほど。哲学、フィロソフィというと難しく思えてしまいますが、「おふくろの教え」という言い方だと身近な感じがしますね。

「分析的経営」の限界と対極的な

「共感経営」の可能性

野中 日本企業はあまりにもアメリカ流の分析的経営に傾き過ぎて、行き詰まりを迎えています。それに、「VUCA時代」(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性がそれぞれ高まる時代)といわれる今は、分析的経営では太刀打ちできないほど変化が激しい時代でもあります。だからこそ、対極にある共感をベースにした経営、つまり「共感経営」こそが求められていると思うのです。

共感の本質は、無意識に相手の視点に立ち、相手の気持ちになり切るということですね。それに対して、分析的思考は、相手を対象化して自分と切り離し、「この人はどういう人なんだろう?」と分析するところから始まります。つまり、「自分と相手は対立項である」が出発点なんです。

長谷川 共感の真逆ですね。

野中 そうです。デカルトが『方法序説』で提唱した「我思う、故に我あり」以来、欧米社会は分析的思考が根底にあります。「はじめに分析ありき」――それは経営学においてもしかりでした。でも、そういうやり方がもう行き詰まっている。これからは、共感の力を推進力として、分析だけでは生まれない知恵を生み出していく「共感経営」の時代なのです。

一口に共感といっても、顧客への共感、経営者と社員の共感、社員同士の共感など、さまざまあります。しかしいずれにせよ、共感の力が強く働いている企業は、大きなイノベーションを生み出して成功しやすいのです。それは、私が経営学者として国内外の多くの企業を実際に見た上での実感です。

それはなぜかというと、相手と自分を分けて考える分析的思考より、相手との一体感から出発する共感ベースの思考のほうが、人間の本能に合致していて自然だからだと思います。そのことの一つの証左が、1996(平成8)年に発見された「ミラーニューロン」です。これは、脳の中にある、「鏡のように相手の行動を映し出すニューロン(神経細胞)」のことです。そういうものが脳内にあるということは、人間は元々「相手の視点に立って考える」ようにできているということです。

長谷川 非力な人類は、互いに共感し合い、協力し合う能力を発達させたからこそ、厳しい原始時代を生き残ってこられたのでしょうね。おそらく、共感できない群れは滅びていった……。

野中 その通り。共感力こそ、本能に組み込まれた「人間力の源」なのです。だからこそ、企業経営においても、共感ベースの経営をしてこそ力も湧き、知恵も湧く。そこからイノベーションも生まれやすいのです。

撮影 中村ノブオ

本記事は、月刊『理念と経営』2020年12月号「巻頭対談」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)