『理念と経営』WEB記事

巻頭対談

2019年6月号

今こそ「主体性を持った人間」をつくるリーダーが必要だ

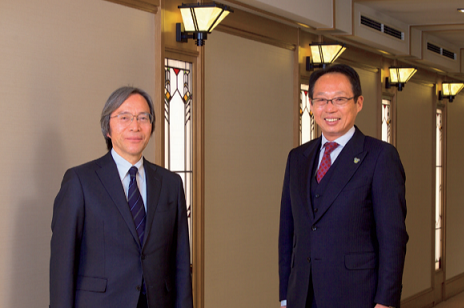

多摩大学大学院名誉教授 田坂塾・塾長 田坂広志 氏 × 株式会社今治.夢スポーツ代表取締役会長 岡田武史 氏

サッカー・ワールドカップのフランス大会と南アフリカ大会で、日本代表の監督として「初の本大会出場」と「ベスト16」を達成し、現在は、サッカークラブ「FC今治」のオーナーとして、世界で勝つ日本独自のプレーモデルづくりに取り組む岡田会長。数々のベンチャー企業や新事業を育成してきた田坂教授と語り合う、今求められる「リーダーの資質」とは――。

ひょっとしたら、ひょっとします。

まだ首の皮1枚残っています

――1993(平成5)年、サッカー・ワールドカップ米国大会のアジア最終予選で、日本代表が後半ロスタイムに失点して本大会出場を逃しました。忘れもしないあの“ドーハの悲劇”です。翌年には、4年後にフランスで開催予定のワールドカップ出場をめざす「新生・日本代表」が誕生したわけです。そして、97年9月に始まったアジア最終予選のプレーオフでイランを下し、悲願の本大会初出場の切符を手にしました。それは“ジョホールバルの歓喜”と言われましたが、最終予選の真っただ中で、突然、岡田さんは日本代表の監督に抜擢されましたね。

岡田―当時、日本代表はアジア一次予選では圧倒的な首位通過でした。最終予選ではウズベキスタン戦でカズ(三浦知良)が4点を奪う活躍で6―3と快勝したものの、続くUAE戦をスコアレスドローで終えると、第3戦の韓国戦は終了間際に立て続けに2点を奪われて逆転負け。韓国、UAEに次いで3位に転落します。第4戦のカザフスタン戦でも1―1のドロー。首位の韓国との勝ち点差は7に広がり、首位通過はほぼ絶望的となりました。窮地に立たされた日本は、ここで加茂周監督を更迭し、ヘッドコーチをしていた私を監督に昇格させたわけです。

田坂―そうでしたね。突然の監督昇格でしたね。

岡田―当時は初めて出られるかもしれないワールドカップを前に、日本中が熱狂していました。私は41歳で初めての監督経験でしたから、ベテランの記者たちですら納得せずに、記者会見は弾劾裁判みたいでした。こんな事態になるとは思っていませんでしたから、電話帳に連絡先を載せたままだったので、脅迫状や脅迫電話もひっきりなしでした。家の前には24時間パトカーがいて、子どもの学校の送り迎えはカミさんがしていました。テレビでは僕がボロカスに言われているのを見て、まだ小さかった長男が泣くんです。

田坂―それは、ご家族も辛い状況でしたね。

岡田―監督最初の試合でウズベキスタンに引き分けたときには、攻めても、攻めても点が入らず、逆に1点を取られて、そのまま負けたら終わりという状況でした。そこで、ストッパーをセンターフォワードに上げて、「ロングボールを蹴れ!」と言ったんです。すると、誰も触らずにボールがゴールに入ったんです。1点取れました。そのとき、「あれだけ攻めて入らなかったのが、こんなので入っちゃうのか。これは、ひょっとしたらひょっとするな!」と直観したのです。それは、試合後の記者会見でも言いました。

田坂―当時、私もその会見をテレビで見ていましたが、あのときの日本全体の雰囲気は、メディアも、視聴者も、国民も、「ああ、もう終わった……」という感じでしたね。しかし、その非常に絶望的な雰囲気の中で、岡田さんは、堂々と「いや、ひょっとしたら、ひょっとします。まだ首の皮1枚残っています」と言われた。その姿を拝見して、私は、まさに、リーダーの真骨頂たる人物を見た思いがしました。なぜなら、真のリーダーとは、メンバー全員が「もう駄目だ」と諦めても、可能性が残っているかぎり、「いや、まだ勝負は終わってはいない。可能性は残っている!」と言い切れる人物のことだからです。

岡田―その後、アジア予選の試合が進んで、韓国の首位が決まりました。日本がワールドカップ本大会出場を果たすには、グループで2位となり、プレーオフを勝ち抜くしか選択肢はなくなりました。そうして、グループ2位同士で争われるアジア第3代表決定戦を迎えたのです。それは、日本対イランで、マレーシアのジョホールバルで行われることになりました。

その前夜、私はカミさんに電話をして、「明日もし勝てなかったら、俺は日本に帰れない。海外に住むことになる」と本気で言ったんです。その後、部屋でビデオを見ていて「もういい。俺はここまでやった。明日は自分が今持っている力のすべてをかける。それで駄目だったのなら力が足りないんだから、謝ろう。でも、俺のせいじゃない。俺を選んだ協会のせいや。だって、協会が加茂さんを更迭して俺に任せ、その俺が100%力を出したんだから」と開き直りました。その瞬間から完全に怖いものがなくなったんです。

田坂―なるほど。経営者でも、それなりの仕事を成し遂げる方は、誰もが、正念場や修羅場、さらには人生のどん底で、「開き直る」、あるいは「腹をくくる」という体験をされていますね。

直観は過たない。過つのは判断である

岡田―アジア第3位決定戦のイランとの試合では、39分、中山雅史のゴールで日本が先制するも、後半立ち上がりに同点ゴール、59分に逆転ゴールを許して1―2。ワールドカップが遠のいたかに思いました。しかし、ここから見事な反発力を見せます。63分に中山とカズに代えて城彰二と呂比須ワグナーを投入すると、七六分に中田英寿のクロスを城が頭で合わせて同点。2―2で迎えた延長戦の頭からは、スピードに優れる岡野雅行がピッチに立ちました。そして、このままPK戦に突入かと思われた118分、ドリブルで持ち上がった中田が左足でミドルシュート、キーパーがはじいたボールに詰めたのは岡野でした。あまりにも劇的なフィナーレでした。

田坂―あの瞬間を見ていて、岡田さんは強運を持っていると思いました。私は、いろいろな経営者の参謀も務め、さまざまな姿を見てきましたが、実は、経営者の最高の資質は、人心掌握や戦略思考などを超え、究極、運気を引き寄せる力なのですね。そして、そうした経営者は、共通に、心の奥底からポジティブな想念を持っているのですね。あの瞬間の岡田さんから伝わってきたのは、その心底からのポジティブな想念でした。リーダーが、どれほど表面で、明るく楽天的に振る舞っても、心の奥にあるネガティブな想念は、メンバーに伝わってしまう。そして、その想念が運気を遠ざける。しかし、あのときの岡田さんは、心底「勝てる!」と思っていたのでしょう。周りが皆ネガティブな雰囲気のとき、そう思えるのは、すごいリーダーです。

岡田―私は、周りの忠告や意見に「何か違うな」と感じたらその決断はしません。自分が信じていない決断をするほうが怖いですから。だから、ピッチに立つメンバーは監督1人で決めます。「こんなことをしたらマスコミに叩かれる」「選手がふてくされる」などとブレたら、ほとんど外れます。正直なところ、「チームが勝つためにどうするか」を考えてパッと決断できたときは、99%勝てます。

田坂―周りの意見に惑わされず、自身の直観で決断できたときは、同時に、「この試合は勝つ」とわかるわけですね。

岡田―ええ。ただ、それが外れたのは、2010(平成22)年の南アフリカ・ワールドカップです。カメルーン戦、デンマーク戦と2勝を挙げた日本代表が、パラグアイとの決勝トーナメントに挑みました。試合は0―0のまま推移し、延長戦を経ても決着がつかずPK戦に突入した結果、5―3で日本が負けたわけです。私は絶対に勝つと思っていました。負けた後、グラウンドを歩きながら「何でなんだ」と考え込みました。そして気づいたんです。私はどこかで予選リーグを突破したことで満足してしまっていたんです。

田坂―すなわち、表面意識では、「勝てる」と思っていたが、無意識の世界で、「勝てなくとも良い」と思っていたということですね。だから、あの試合の後のインタビューで、岡田さんはメディアから敗因を問われ、「あの戦術が」「あの判断が」といったことを言われなかったのですね。あのとき、岡田さんは、「私の勝利に対する執念が足りなかった」と言われた。見事なコメントと思いました。チームや企業を率いるリーダーや経営者が敗北に直面するとき、表面的には、「あの方針が」「あの決断が」といった原因があるように思えるのですが、実は、極限の場面においては、リーダーや経営者の「心の状態」が、勝敗を決する。特に、無意識や潜在意識の心の世界が、勝負の運気を、ときに引き寄せ、ときに遠ざける。昔から語られてきた「敗軍の将、兵を語らず」という言葉の、最も深い意味は、そこにあるのですね。もう1つ、岡田さんは、大切なことを言われていますね。勝負の最も大切な瞬間には、自分の「直観」で決めていくと。これも昔から、「直観は過たない。過つのは判断である」という言葉が語られますが、雑念が巡っていろいろなことを考え始めると、まさに表面意識で「判断」をしてしまう。しかし、本当の正しい答えは、自分の無意識の「直観」が知っている。ジョホールバルのイラン戦での岡野投入は、その岡田さんの見事な直観でしたね。岡野投入の決断に際しては、選手の声などもあったようですが、実は、直観の鋭いリーダーは、周りの声も、自分の直観を閃かせるための「鏡」にするのですね。岡田さんは、たとえ周りの意見を聴いても、最後は、自分の直観を信じて決断をされるのでしょう。

岡田―そうです。

撮影 中村ノブオ

本記事は、月刊『理念と経営』2019年6月号「巻頭対談」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)