『理念と経営』WEB記事

巻頭対談

2019年11月号

いまこそ、日本人は「荒野」を目指せ

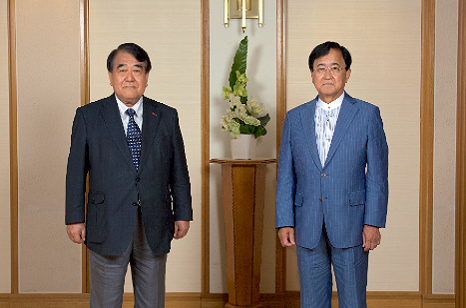

一般財団法人日本総合研究所会長 多摩大学学長 寺島実郎 氏 × 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長 小林喜光 氏

平成が始まる年には、世界の企業の株価時価総額のトップ50社のうち、32社を日本企業が占めていたが、平成が終わる去年、トヨタ1社だけになった。このパラダイム転換が表しているものは一体、何か――。“工業生産力モデルの優等生”日本の地位が、デジタルエコノミー時代に突入したことで急速に劣後したストラクチャーを解き明かし、面目躍如の展望を切り開く。

デジタルエコノミーの時代に

日本はなぜ、劣後し始めたのか

寺島―小林会長と私には「イスラエル」という共通項があります。小林会長は1972(昭和47)年に、イスラエルのヘブライ大学物理化学科に国費留学され、その後、日本を代表する三菱というブランドを背負って戦われるわけです。

一方、私は三井物産にいましたが、会社に言われ82(昭和57)年に同じイスラエルのテルアビブ大学にある中東問題専門のシンクタンク、シロア研究所に行ったわけです。そこで、ユダヤ人の情報収集に対するすさまじさを目の当たりにしました。情報とは教養を高めるための手段ではなく、「問題解決」に向けて多面的に収集するものであることを強く教えられました。それ以来、情報収集を、世界、あるいは日本の問題を考える基本の姿勢にしました。同世代として、小林会長が私の前を歩いていたのかと思うと、驚嘆します。彼らは表層の現象ではなく、ストラクチャーをどう変えるかという議論をしますね。

小林―ええ、その通りですね。私がヘブライ大学に留学したのは、『日本人とユダヤ人』を書いたイザヤ・ベンダサンに触発されたからです。私は光化学と放射線化学を専攻しましたが、彼らの論文を読むと、すごくベーシックな研究をしていて、ほれぼれするような美しい理論を展開しています。頭のいい人たちだなと思いました。日本の大学院生は1年に1本の論文を書けば一定の評価を得ることができたのです。ところが、彼らは1年に5~6本もの論文を書き、世界の一流学術誌に掲載されることも珍しくありません。

寺島―すごい話ですね。

小林―実は、私の人生の光も、この留学で見えてきたのです。向こうに行って1カ月もたたない頃でした。シナイ半島の砂漠へ旅に出たのです。そのとき生命のかけらもなさそうな砂漠の上を、黒いショールをまとった1人のアラブ人女性が2匹のヤギを連れて、蜃気楼の中を悠然と歩いているのです。無の砂漠の海に生命が存在する。それはまさに、奇跡ではないか――、衝撃が体を走りました。「人は生きているだけで素晴らしい!」と、何かが吹っ切れました。それからは、迷いなく目の前の命題に、全身全霊で立ち向かうようになりました。

寺島―なるほど。ところで、私は九月にロンドンへ行ってきました。ピカデリーサーカスには、ついこの間まで日本の大手百貨店が看板を張り出していましたが、いまは外されています。8月はもめ事の真っただ中の香港にいましたが、夜景は変わって日本のメーカーブランドのネオンサインがすべて消えていました。ニューヨークのタイムズスクエアでも、一切日本の看板はなくなりました。

小林―確かになくなりましたね。その様変わりは、いまの日本のありようを象徴していますね。

寺島―この平成30年間の日本の敗北を、どういう文脈で理解したらいいのか。平成が始まる年には、世界の企業の株価時価総額のトップ50社のうち、32社を日本企業が占めていましたが、平成が終わる去年、トヨタ1社だけになった。平成が始まる前年の1988(昭和63)年、世界GDP(国内総生産)に占める日本のシェアは16%でしたが、平成が終わる前の年は6%になり、10ポイント落ちています。

小林―はい。まさに敗北どころか、大惨敗です。

寺島―まだ二一世紀が始まる前の年の2000(平成12)年には14%で持ちこたえていたのです。その後の10年間で加速度的に日本企業は埋没していきました。なぜ一気に埋没感が深まっていったのかというと、デジタルエコノミーの時代になって、工業生産力モデルの優等生であるが故に、その思考回路の中でしかIT革命を理解できなかったからだと思います。これからは何が儲かるのだろうと考え、まず「回線業」に気がついて、ドコモ、ソフトバンク、KDDIが、それなりに東証一部での時価総額の“トップ10”に顔を出した。そして、楽天に象徴されるようなEコマースのビジネスモデルにもキャッチアップしていき、さらに、得意の半導体と電子部品はものづくりの伝統で理解できた。ところが、データリズム(データ中心主義)の時代、すなわちIoT(モノのインターネット)やビッグデータ、AIといった言葉が行き交う時代になって、日本の劣後感がはっきりしてきた。これが私の基本認識です。

小林―寺島さんはまさに、ストラクチャーのお話をされているわけですが、それが日本人は足りないですね。「売り手よし、買い手よし、世間よし」という近江商人の「三方よし」などは、事業の社会性に注目したという点で、現代の経営思想にも通じる先駆性があったと思いますが……。

私は組織の価値は、「心」「技」「体」だと思っています。アスリートも、戦うためには体がしっかりしていなければいけないが、デカければいいというものではない。技術がなければいけないし、心も大事です。

企業の価値もまったく同じです。利益をきちんと出し、テクノロジーとイノベーションで社会に新しいものを創出する。さらにもう一つ大切なのはサステナビリティー、すなわち持続性を追求する経営をすることです。国家も同じですね。国家の価値もGDPを増やしイノベーティブであること、そして、財政も教育もすべて含め、持続可能でなければいけない。これが私の十数年来の信条です。

その基本は、さっき話した砂漠でヤギを連れていく女性の映像です。つまり「生きる」ということです。死ぬまで心臓を動かしていく。私の好きな言葉は「宿命に耐え」「運命と戯れ」「使命に生きる」です。男女どちらに生まれるか、能力があるかないか、そういう運命には耐えなければなりません。しかし、運命は命を運ぶと書くわけだから、自分の思いで変えることができる、そして最後は社会に対する自分の使命を持って生きていく。人は使命がなければ生きていけないですよ。

寺島―はい、そう思います。

小林―日本は平成に入って平らになってしまいました。ここ30年、企業価値を上げていません。総花主義、横並び主義、事なかれ主義が蔓延しているから人材を生み出せなかった。デジタルの時代は「個の時代」なんです。「個」を磨かなければいけない。そう思います。

撮影 中村ノブオ

本記事は、月刊『理念と経営』2019年11月号「巻頭対談」から抜粋したものです。

理念と経営にご興味がある方へ

無料メールマガジン

メールアドレスを登録していただくと、

定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。

![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)